スズメバチの巣【種類別の写真一覧】自宅にできた巣の見分け方と危険性

家の軒下や庭木に、いつの間にか丸い謎の物体が…。

「これ、もしかして蜂の巣?」

「スズメバチだったらどうしよう…」

日に日に大きくなっていく様子を見ると、本当に怖いし、不安になりますよね。

ご家族、とくにお子さんやペットがいるご家庭では、危険がすぐそばにあるようで心配でたまらないはずです。

まず、その巣の正体を安全な場所から正確に知ることが、対策への第一歩です。

スズメバチの巣は、種類によって形や作る場所、そして危険性が大きく異なります。

この記事では、様々なスズメバチの巣の写真を種類別に掲載し、ご自宅の巣がどれに当てはまるのか、危険度はどのくらいなのかを、誰にでもわかるように解説します。

ただし、巣の正体を確認するためにご自身で近づきすぎるのは絶対にやめてください。

写真を見て「スズメバチの巣かもしれない」と感じたり、少しでも判断に迷ったりした場合は、絶対に無理をせず、私たちみんなのハチ駆除屋さんにご相談ください。

蜂の巣を安全に対処し、ご家族に安心をお届けします。

気になる料金や、今後のための対策についてのご相談も大歓迎です。

まずは最短30秒でできるWeb見積もりで、今後のステップを確認してみませんか?

この記事では、みんなのハチ駆除屋さんのスタッフ・日向がスズメバチの巣の見分け方や対処方法、さらに予防方法まで詳しく解説します。

スズメバチの巣の見分け方と場所

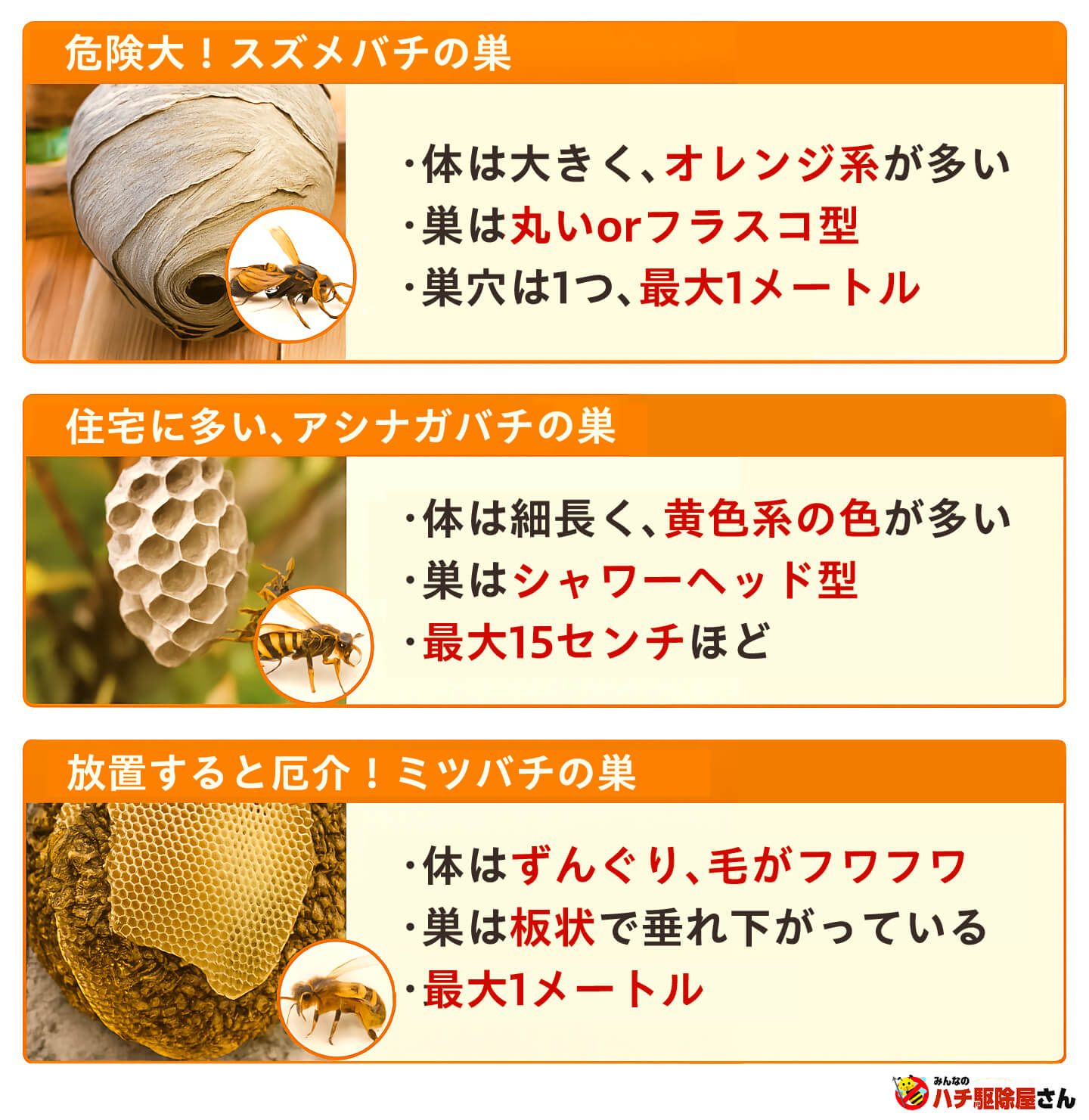

人を刺すハチは、主に「スズメバチ」「アシナガバチ」「ミツバチ」の3種類です。

見つけた巣がスズメバチの巣かどうか?は、形の特徴で見分けられます。

スズメバチの巣の特徴

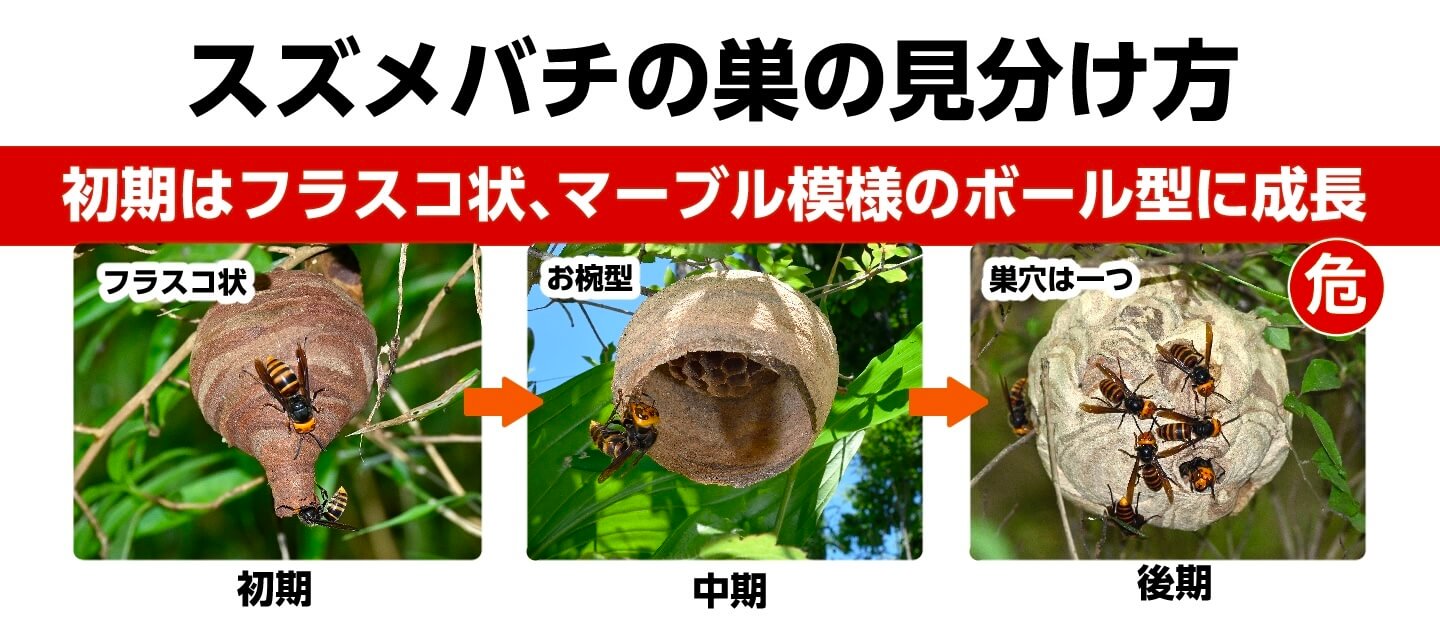

スズメバチは、マーブル模様・波模様が特徴的なボール状の巣を作ります。

底には巣穴が1つ空いており、見張り役のスズメバチが常に外を警戒します。

巣に刺激を与えると、その相手を容赦無く攻撃します。

スズメバチの巣は木のくずとスズメバチの唾液で作られ、外側はかなり頑丈に固められている状態です。

初期の巣は女王蜂が一匹のみで作りますが、働きバチが羽化して働きはじめると巣作りをバトンタッチ。猛スピードで大きくなっていきます。

アシナガバチの巣との違い

スズメバチの巣を見分ける上でお問い合わせが多い、「スズメバチとアシナガバチの巣の違い」を表にまとめました。

| スズメバチ | アシナガバチ |

|---|---|

| 初期の巣(4〜6月) | |

フラスコ・とっくり型 フラスコ・とっくり型巣穴がむき出し |

シャワーヘッド型 シャワーヘッド型巣穴がむき出し |

| 中〜後期の巣(7月以降) | |

マーブル模様 マーブル模様層になっている |

シャワーヘッド型 シャワーヘッド型巣穴がむき出し |

| 大きさ(直径) | |

| 10cmから 1メートル |

5〜20cm |

| 作られる場所 | |

| 閉鎖空間に作られることが多い。 巣が大きくなる時期には開放空間に引っ越すことも。 |

開放空間に作られる。 |

スズメバチとアシナガバチの巣の違いは、巣穴が見えているかどうか(外皮が形成されるかどうか)で判断できます。

また巣が大きくなるにつれて、全体のサイズ感がどうなるか、色がどうなるかも見分けるポイントとなります。

スズメバチが巣を作る場所

スズメバチが巣を作るのは、雨風をしのげる快適な場所です。

- 天井裏、床下、壁の中、換気口、戸袋などの閉鎖空間

- ベランダ、軒下、窓枠、賃貸通路の天井などの開放空間

- 庭に置いたダンボール箱、鳥の巣箱、植物

- 土の中、木の穴、木の根

- 鉄骨、廃材、トラックの荷台、灯籠、お墓 など

スズメバチの巣の駆除依頼をいただいた中で多かったのは、軒下、床下、庭の木、戸袋(雨戸の隙間)です。意外な場所では、逆さにした鉢植えの中や自転車にかけたカバーの中など。

まさかスズメバチがいるとは思わず、刺されてしまった!というケースが毎年何件かあります。

さらに玄関付近は人との距離が近く、あなた自身や家族はもちろん、ペットが刺される可能性が高いです。

「巣があると知らないご近所さんが刺されてしまった」なんてことがあると、管理責任を問われるトラブルに発展しかねません。

そのため、巣を見つけたら放置せずにすみやかに対処するのが安全です。

このあとは、スズメバチの種類ごとに巣の特徴を解説します。

「スズメバチの中でもさらに何の種類か気になる」という方は、チェックしてみてくださいね。

スズメバチの種類ごとの巣の特徴

スズメバチの種類によって巣がつくられる場所、巣の形状、大きさが異なります。

とくに攻撃性の高い種の場合、初期の巣であっても大変危険です。

日本に生息するスズメバチの巣を紹介します。

- オオスズメバチの巣

- キイロスズメバチの巣

- コガタスズメバチの巣

- モンスズメバチの巣

- クロスズメバチの巣

- チャイロスズメバチの巣

- ヒメスズメバチの巣

- ツマアカスズメバチの巣

- ツマグロスズメバチの巣

- キオビクロスズメバチの巣

一部ではありますが、みんなのハチ駆除屋さんが駆除に伺ったご家庭で、撮影許可をいただいた写真も掲載します。

オオスズメバチの巣

| オオスズメバチ(Vespa mandarinia) | |

|---|---|

| 見た目 |  |

| 巣の見た目 |  |

| 場所 | 土の中・木の中・屋根裏などの閉鎖空間。 |

| 見た目 | 吊鐘(つりがね)状。巣の底が抜けている。 |

| 特徴 | 人気のないところに巣を作りやすい。 登山やハイキング時に誤って踏み倒し、刺される事例が多い。 |

| 時期 | 5月中旬〜下旬に巣が作られ始める。 9〜10月にピークを迎え、大きいものでは80cmにも達する。 |

オオスズメバチは、日本に生息するスズメバチの中でももっとも毒性・攻撃性が強く、働き蜂の身体も他の蜂より大きいです。

地中に巣をつくるのが特徴で、近くを通ったり巣を刺激するだけで、集団で威嚇・攻撃されるため注意が必要です。

キイロスズメバチの巣(別名:ケブカスズメバチ)

| キイロスズメバチ(Vespa simillima) | |

|---|---|

| 見た目 |  |

| 巣の見た目 |  |

| 場所 | 木の枝・軒下・崖・橋の下などの閉鎖空間。 |

| 見た目 | ボール状の巣で、マーブル・貝がら模様。 |

| 特徴 | 都市部に多く、家屋周辺にもよく巣を作る。 |

| 時期 | 4月下旬〜5月の作り始めの時期は閉鎖空間に巣を作り、7〜9月に群れが大きくなると解放空間に引越しをする。 |

キイロスズメバチは、都市部や住宅街で見られるスズメバチです。

オオスズメバチほど身体が大きくないものの、強い攻撃性と毒性を持つため注意が必要です。

コガタスズメバチの巣

| コガタスズメバチ(Vespa analis insularis) | |

|---|---|

| 見た目 |  |

| 巣の見た目 |  |

| 場所 | 木の枝・軒下などの開放空間。 雨風の影響を受けにくい、低い木の枝・常緑樹・生垣に作られる。 |

| 見た目 | ボール状で、貝がら模様をしている。 |

| 特徴 | 初期の巣(〜6月)は、フラスコやとっくりを逆さにした形。 |

| 時期 | 5月上旬頃から巣作りを始め、10月頃にピークを迎える。 |

コガタスズメバチは、オオスズメバチやキイロスズメバチよりも身体が小さいものの、毒を持つ蜂です。

庭の木の枝や軒下などに、淡い貝殻模様の丸い蜂の巣(巣穴が1つ)を見かけたら、コガタスズメバチの可能性が高いです。

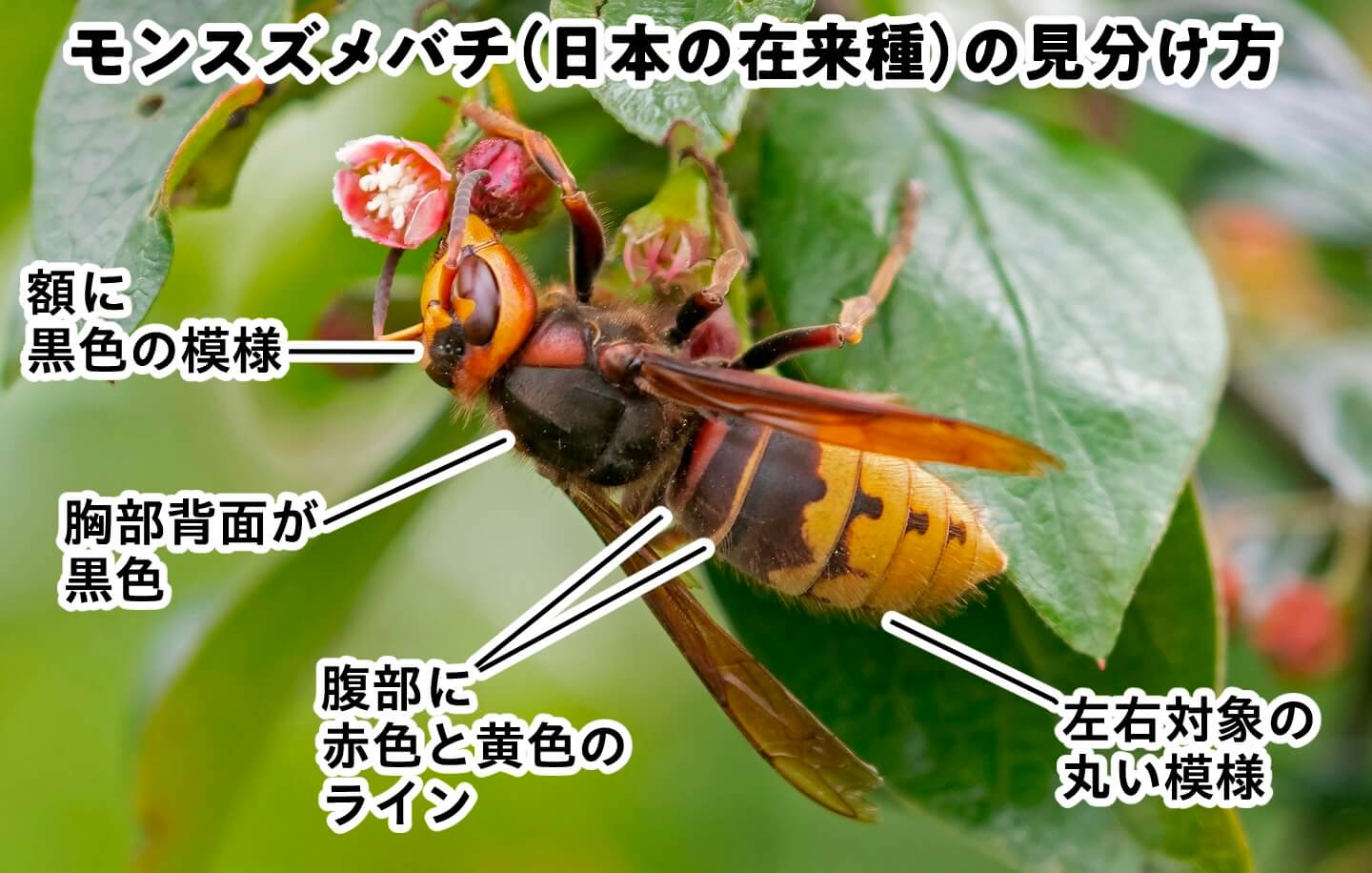

モンスズメバチの巣

| モンスズメバチ(Vespa crabro) | |

|---|---|

| 見た目 |  |

| 巣の見た目 |  |

| 場所 | 屋根裏・木の穴・壁のすきまなどの閉鎖空間。 |

| 見た目 | 波模様で、底が抜けている。 |

| 特徴 | 巣の入り口に目張りする。 |

| 時期 | 5月頃に巣作りを始める。 群れが大きくなり巣が窮屈になった場合は、7〜8月頃に広い場所へ引っ越す。 |

モンスズメバチは、腹部に左右対称の2つの黒い模様がある蜂です。

日本で多く見られるスズメバチの中でも珍しく、夜に活動する蜂で、「巣の引っ越し」を行うことでも知られています。

モンスズメバチも、強い毒を持つので注意が必要です。

屋根裏などに、正円よりも歪な形の巣がつくられ、下向きに大きな巣穴があり、中の育房が見える場合は、モンスズメバチの巣である可能性が高いです。

クロスズメバチの巣

| クロスズメバチ(Vespula flaviceps) | |

|---|---|

| 見た目 |  |

| 巣の見た目 |  |

| 場所 | 土の中・屋根裏・木の穴・軒先など。 |

| 見た目 | ボール状で貝がら模様をしている。 |

| 特徴 | 草刈り中など、茂みに手を入れた際にうっかり巣を刺激し、刺された事例が多い。 |

| 時期 | 4月頃に巣作りを始め、9〜10月頃にピークを迎える。 本州より南では、12〜1月頃まで巣作りを続けていた例も。 |

クロスズメバチは、黒地に細い白色の縞模様がある蜂です。

クロスズメバチも土の中や岩の隙間など、低い位置に巣をつくることがあるため、誤って踏んでしまわないよう注意が必要です。

日本では、クロスズメバチは「地蜂」「へぼ」とも呼ばれ、蜂の子を食べる文化があります。

同じ「クロスズメバチ属」に分類される蜂にシダクロスズメバチ、ツヤクロスズメバチが存在します。

いずれも毒性はそこまで強くないものの、刺されると腫れてひどく痛むため、白黒の蜂を見かけたら注意が必要です。

チャイロスズメバチの巣

| チャイロスズメバチ(Vespa dybowskii) | |

|---|---|

| 見た目 |  写真:PhotoAC |

| 巣の見た目 |  |

| 場所 | 屋根裏・木の穴・土の中などの閉鎖空間。 |

| 見た目 | 波模様で、底が抜けている。 |

| 特徴 | キイロスズメバチやモンスズメバチの巣を乗っ取ることがある。 |

| 時期 | 春先から7月までに巣を作り始め、群れが大きくなるとより広い閉鎖空間に引っ越す。 軒下などの開放空間に引っ越す例もある。 |

チャイロスズメバチは、赤色の頭部と黒色の腹部が特徴の、強靭な身体を持つ蜂です。

毒針も太く、刺されると激しい痛みを伴うため注意が必要です。

巣が狭くなると引っ越したり、他の蜂の巣を乗っ取ることもあります。

地域によっては、絶滅危惧種に認定されています。

ヒメスズメバチの巣

| ヒメスズメバチ(Vespa mandarinia) | |

|---|---|

| 見た目 |  |

| 巣の見た目 |  |

| 場所 | 屋根裏・物置・土の中・ゴミや廃材の中・水道メーターの中など。 |

| 見た目 | 赤茶色で、底が抜けている。 |

| 特徴 | 巣の大きさはスズメバチの中でもっと小さい。 |

| 時期 | 5月下旬頃に巣作りを開始し、8〜9月頃にピークを迎える。 |

ヒメスズメバチは、オオスズメバチと同じくらい身体が大きな蜂です。

腹端1,2節が黒色をしていることから、ほかのスズメバチと見分けられます。

巣は、目立たない場所に作られることが多く、やがて赤褐色の釣鐘状に成長します。

ヒメスズメバチは比較的大人しい性格をしているものの、太い毒針を持つため刺されるととても痛いです。

ツマアカスズメバチの巣

| ツマアカスズメバチ(Vespa velutina) | |

|---|---|

| 見た目 |  |

| 巣の見た目 |  |

| 場所 | 地上10メートル以上の高い木の枝、軒先など、高所や開放的な空間。 |

| 見た目 | 全体的に白っぽい色で、地層のような模様。 |

| 特徴 | 直径60cmから1メートルの巨大な巣に成長する。 |

| 時期 | 4月頃に巣作りを開始し、12月頃にピークを迎える。 |

ツマアカスズメバチは、アジア圏でよく見られる蜂で、日本では長崎県対馬市で確認されています。

DNA分析から、韓国からやってきた外来種ということがわかっています。

巣は、全体的に白っぽい色で、地層のような模様をしており、木の枝など高い場所につくられるのが特徴です。

繁殖力と攻撃性が高いため注意が必要です。

ツマグロスズメバチの巣

| ツマグロスズメバチ(Vespa affinis) | |

|---|---|

| 見た目 |  |

| 巣の見た目 |  |

| 場所 | 玄関の軒下、木の枝、林や農地など、高所から低所まで、開放的な空間。 |

| 見た目 | とっくり型から貝殻模様の丸形、長円形に成長する。 |

| 特徴 | ピーク時には直径30cmから70cmほど。 |

| 時期 | 4月頃に巣作りを開始し、11月頃にピークを迎える。 |

ツマグロスズメバチは、沖縄に生息するスズメバチです。

食性は雑食で、昆虫や爬虫類の死骸、果物を好みます。

毒性は、スズメバチの中でも中ぐらいではあるものの、近づきすぎて刺されないよう注意が必要です。

キオビクロスズメバチの巣

| キオビクロスズメバチ(Vespula vulgaris) | |

|---|---|

| 見た目 |  |

| 巣の見た目 |  |

| 場所 | 土の中や樹洞など、閉鎖的な空間。 |

| 見た目 | とっくり型から貝殻模様の丸形、長円形に成長する。 |

| 特徴 | ピーク時には直径30cmから70cmほど。 |

| 時期 | 5月頃に巣作りを開始し、11月頃にピークを迎える。 |

キオビクロスズメバチは、主に本州に生息する、珍しいスズメバチです。

身体の大きさは中型から小型で、黄色の身体に腹部に下向きの矢印のような黒い模様、左右対称の丸い黒色の模様がある点が特徴です。 紋が黒色のラインと同化していて、黒字に細い黄色の縞模様があるように見える個体も存在します。

似た蜂にキオビホオナガスズメバチ、日本に生息しないヨーロッパスズメバチなどがあり、Web上では混同しやすいですが、いずれにせよ毒は中程度、刺されると危険なので近づかないようにしましょう。

日本に生息する、キオビクロスズメバチとよく似た蜂に、黄色と黒色の模様が特徴の「フタモンアシナガバチ」が存在します。

2種類の違いは、巣の場所と巣の形状、蜂のくびれやフォルムで見分けられます。

灰褐色のシャワーヘッド状で、巣穴が複数見えるならフタモンアシナガバチ、地中や樹洞に巣がある場合はキオビクロスズメバチの可能性が高いです。

アシナガバチは、スズメバチに次いで毒性の強い蜂です!

基本は穏やかな蜂ですが、お子さんやペットと暮らす方、ご近所トラブルを避けたい方は、巣を見かけたときには早めの対処が必要です。

以上、スズメバチの巣の見分け方を紹介しました。

スズメバチの巣を見つけたら、絶対に近づかないでください。

「今すぐ駆除して欲しい」という場合は、みんなのハチ駆除屋さんにご相談くださいね。

蜂の巣駆除の料金・到着時間はこちらのページにくわしく記載しております。

スズメバチの巣を見つけたら?季節ごとの対処方法

スズメバチの巣を見つけたら、その季節に合わせて適切に対処する必要があります。

スズメバチの巣は、作られた場所は同じでも時期によって危険性が異なるものです。

そのためあなたが行うべき対処方法も変わってきます。

それぞれの時期の巣の特徴と対処方法について、実際の写真とともに見ていきましょう。

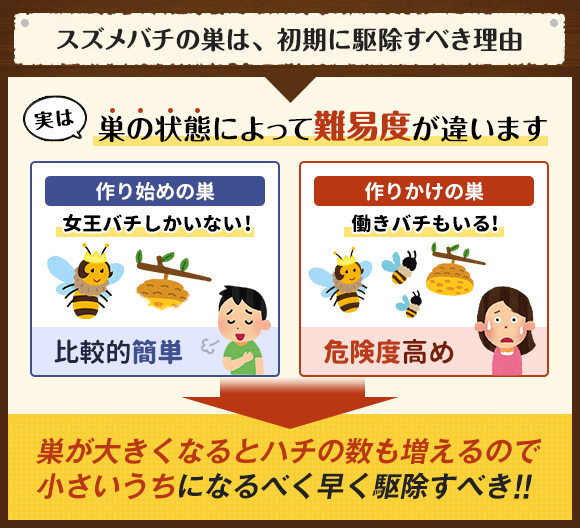

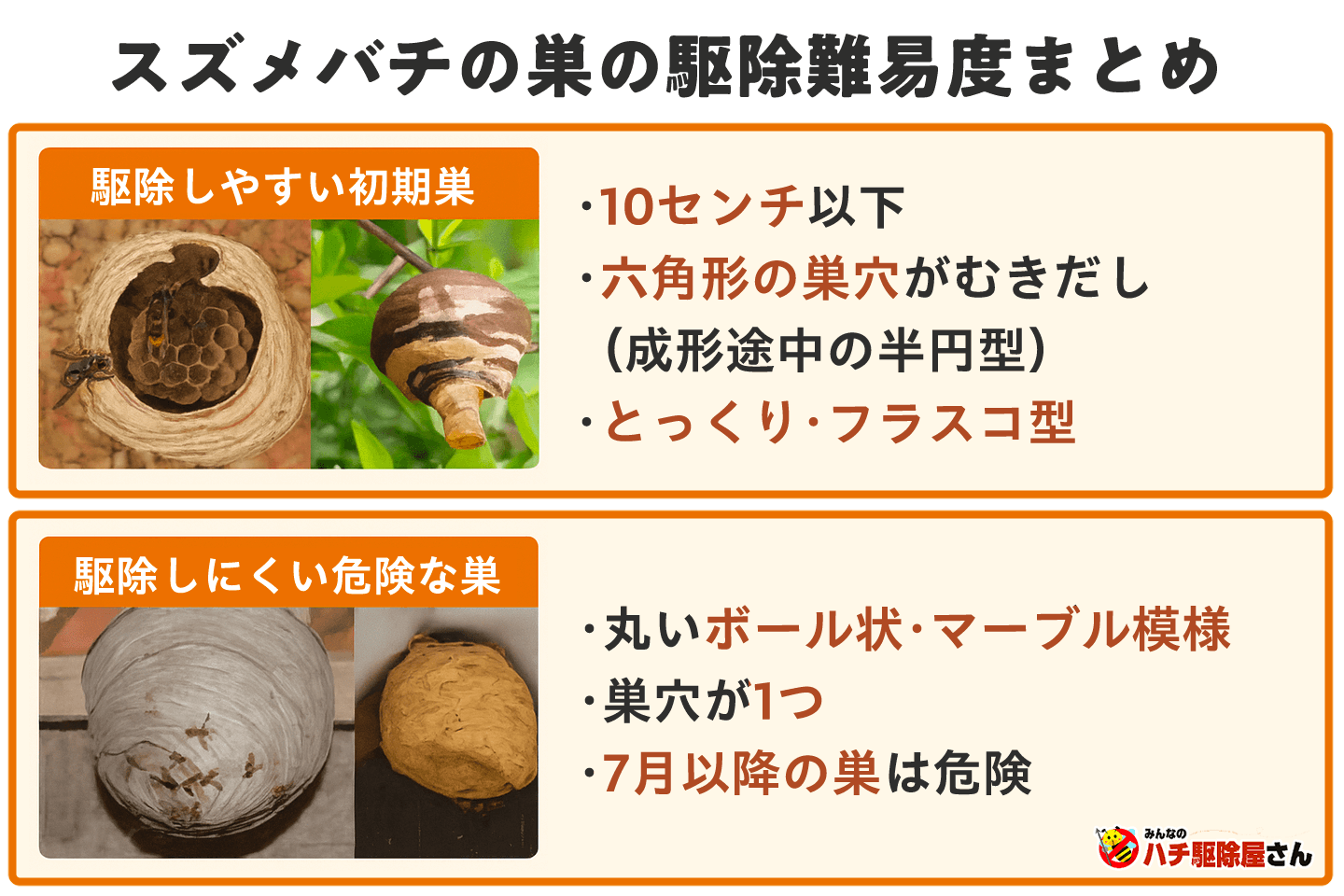

春〜梅雨前の初期の巣は危険性が低い

巣穴が半分むきだし

フラスコ・とっくり型(コガタスズメバチ)

初期のスズメバチの巣は、六角形の巣穴がむきだしになっていることが多いです。

周りに傘のようなものが被さって大きくなっていく巣が多いですが、コガタスズメバチの巣はフラスコをひっくり返したような形です。

もしスズメバチの巣を見つけた場合、その場所が生活圏内であったり人通りが多い場所なのであれば、駆除を検討しましょう。この時期は駆除のタイミングとしては絶好です。

4月から6月までの初期の時期は、スズメバチは女王蜂だけで巣を作っています。

巣には女王蜂と幼虫しかおらず、毒針で襲ってくる働き蜂はまだ羽化していない状態なので攻撃性が低く駆除しやすい状態なんです。

ただ攻撃性が低いとはいえ、絶対に攻撃されないとは限りません。

「自分で殺虫剤を使えば駆除できるんじゃないか」と考える方も多いのですが、駆除は行政か業者に任せると安心です。

行政の方でも、「スズメバチに限っては駆除対応を行う」という所があります。

巣ができてしまったら、営巣された場所の所有者又は管理者の方の申し出により、市が契約している委託業者が無料で駆除しますので、保健所衛生指導課(電話:047-409-2563)までご相談ください。

引用:「スズメバチの巣を発見したら?」(船橋市)

まだ必要以上に怖がる必要はない段階ですが、早めに駆除しておくと安心です。

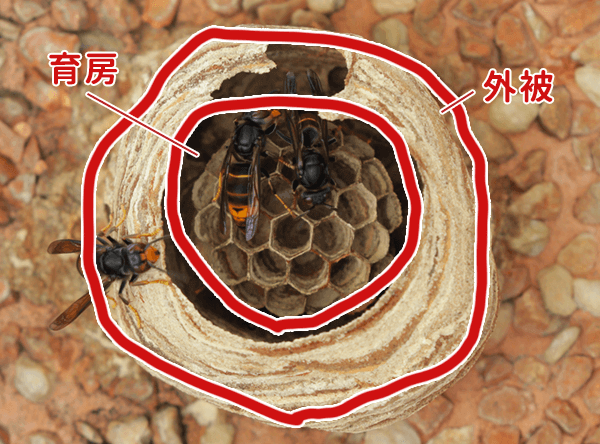

ちなみにスズメバチの巣の中には、子育てのための部屋「育房(いくぼう)」があります。

育房は層になったマーブル模様の「外被(がいひ)」で覆われている状態です。

女王蜂は出入り口を残しつつ、外被を二重・三重にして仕上げていきます。

また、このような巣作りと同時に行うのが育房での産卵です。

卵から生まれてきた働き蜂は大切な巣を守るため、見張り役のハチとなって敵が来ないか目を光らせます。

このような働き蜂が活動し始める時期になると、だんだんと巣の危険性が増していきます。

夏〜秋の巣はキケン度大

7月以降のスズメバチの巣は丸いボール状で、何層にも重なるマーブル模様が特徴です。

生活圏内に巣がある場合、また人通りの多い場所に巣がある場合は、大変キケンなのですみやかに行政か業者に駆除を依頼してください。

※スズメバチの駆除についてはこちらの記事をご参考ください。

【参考】スズメバチの駆除は行政か業者に連絡を。身を守るための予防対策も解説

7月〜8月には巣が急激に大きく成長し、働きバチは数十匹から数百匹に増えます。

実際に「1週間ほど帰省して帰ってきたら、急に家に大きな巣ができていた…」なんて方もいらっしゃいました。

そして9月には産卵・子育てもピークを迎え、働きバチの数が最大に。

なんと最大では1つの巣に1,000匹以上になるケースも…!

ここまで増えるのはレアですが、住宅街の巣でも500匹ほどいるのは珍しくありません。

この時期の働きバチは、巣を刺激するものには毒針で攻撃をしかけます。

女王蜂と巣にいる幼虫を守る防衛本能のためです。

厚生労働省が発表している人口動態調査によれば、毎年10名〜30名の方がスズメバチに刺されて命を落としています。

この時期の巣には、絶対に近づかないようにしましょう。

私たちみんなのハチ駆除屋さんでもスズメバチの巣の駆除を受け付けています。

「すぐに対処してほしい」という方はお気軽にご相談ください。

▶︎みんなのハチ駆除屋さんに相談する

蜂の巣駆除の料金・到着時間はこちらのページにくわしく記載しております。

ハチ駆除相談窓口:0120-610-457

7:00〜22:00受付

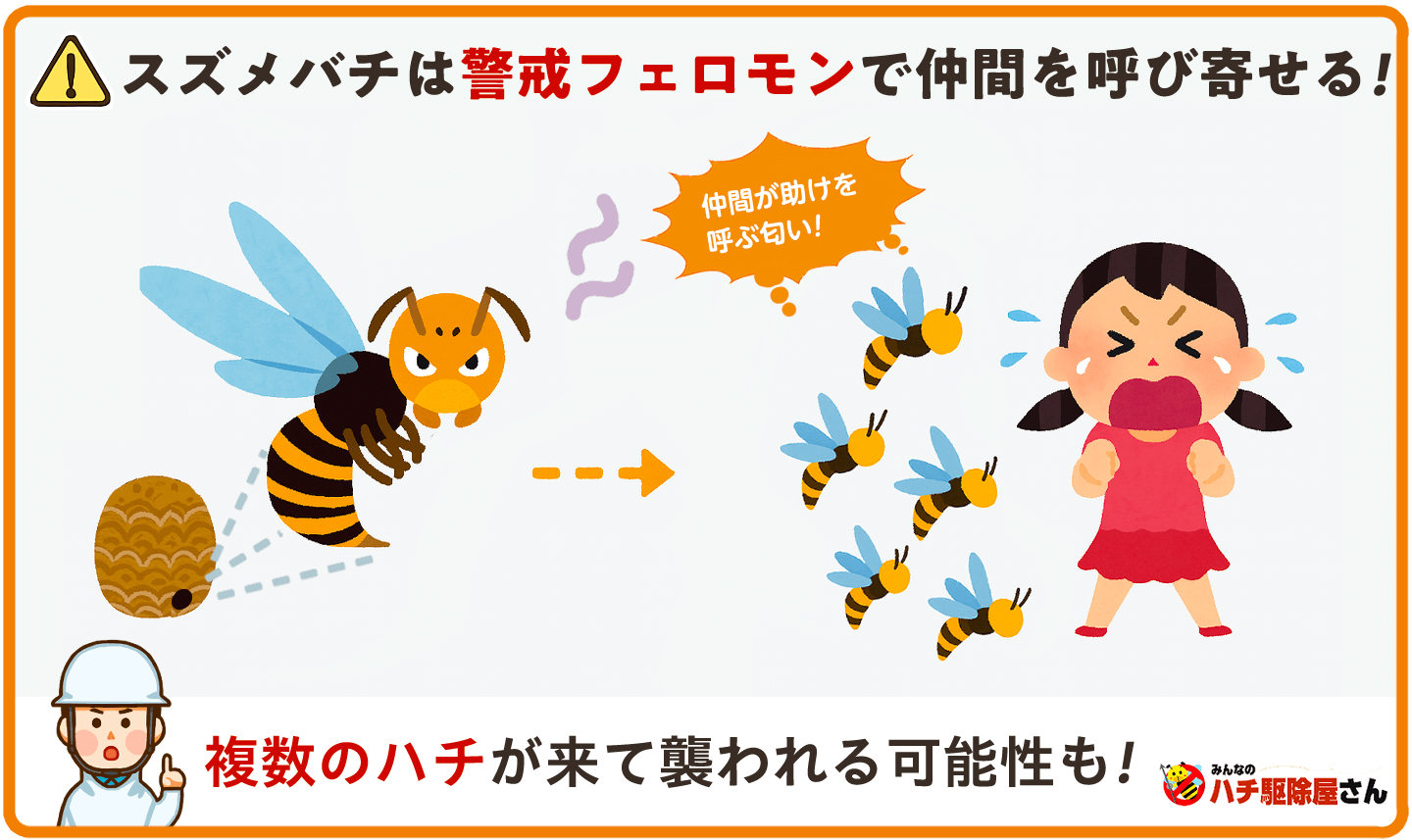

蜂は警報フェロモンで仲間を呼ぶ

夏以降のスズメバチの巣には、見張りが目を光らせています。

巣に近づくもの=敵を威嚇して、針から毒液をふきかけます。その毒液には、仲間に「敵が来たぞ!」と伝える物質(アルコールやエステル)が含まれています。

これは警報フェロモンと呼ばれます。

その知らせを受けると、巣の中にいる仲間の蜂がやってきて、黒いものや敵をめがけて攻撃してきます。

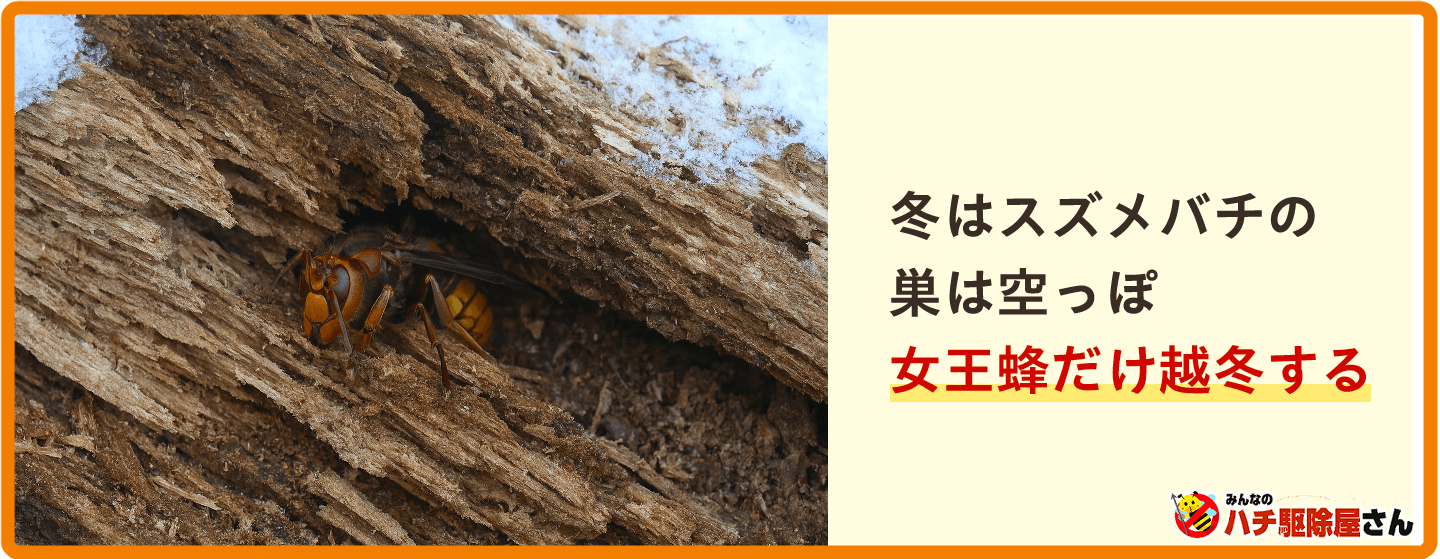

冬のスズメバチの巣は、どうなる?

スズメバチの巣は、冬の時期は空っぽです。

働きバチは秋頃には死んでしまい、新しい女王蜂は巣から離れて冬眠するため、いわゆる「もぬけの殻」状態なんですね。

もちろん、新しく巣が作られることもありません。

また、「スズメバチの巣は、危険度がピークを過ぎた冬に駆除するのが最適!」といった記事も見かけますが、自分で駆除する際は十分に注意が必要です。

確かに空っぽの巣が多いものの、温暖な年は冬頃まで活動するスズメバチもいます。

空っぽだと思っていた巣に実はスズメバチがいた…なんてことになったら大変です。

巣のサイズもかなり大きいはずなので、「自分ではムリだ」と感じたら専門の業者などに依頼すると安心でしょう。

ちなみに、冬の間にできる予防対策としては、巣があった場所にスプレーや木酢液を吹きかけておくことが有効です。

スズメバチの巣作りを予防するには

スズメバチは雨風を防げる安全な場所に巣を作ります。

一度巣を作られたということはスズメバチが巣を作りやすい環境になっている可能性があるので、巣の予防対策を行っておきましょう。

巣の予防は冬の終わり〜春先にかけて行うと効果が期待できます。

先ほどもお伝えした「殺虫スプレーをかける」に加えて、次の2つの対策も検討しましょう。

- スズメバチトラップを設置する

- 防虫ネットを設置する

スズメバチトラップは、巣作りを行う女王蜂を捕獲して巣作り自体を防ぐためのものです。

市販のトラップでも問題ありませんが、ご自身でも作れるので気になる方はこちらの記事をご覧ください。

【関連】スズメバチトラップの正しい作り方を教えてください。

また、防虫ネットは物理的に蜂の侵入を防ぐ対策です。

お家の景観を損ねるといったデメリットがあるので、「それでも問題ない」という方は検討してみましょう。

最後に:スズメバチの巣は駆除業者でも危険です

スズメバチの巣を見つけたら、行政か駆除業者への依頼を検討しましょう。

繰り返しになりますが、スズメバチは攻撃性が高く、毒も強いハチです。とくに、大事な巣をおびやかす敵には容赦なく襲いかかります。

「自分で駆除するのは不安」と思った方は、みんなのハチ駆除屋さんにご相談ください。プロが安全な方法で、しっかり駆除します。

スズメバチの巣を駆除する料金・到着時間をサクッと知りたい方はかんたん無料Webお見積もりをどうぞ。

この記事を監修したハチ退治の専門家

日向 準(ひむかい じゅん)

スズメバチは大変キケンな蜂ですが、農作物を荒らす害虫をエサとして食べてくれる益虫の側面もあります。あなた自身や周りの方に被害が及ぶと考えられた場合のみ、巣を駆除してください。また興味本位で巣に近づかないようご注意を。