「最近、庭の竹垣や家の周りで、全身が真っ黒なハチをよく見かけるようになった」と感じていませんか?

そのハチの正体は、もしかすると「タイワンタケクマバチ」かもしれません。

タイワンタケクマバチは、その名の通り台湾や大陸中国南部、インド、東南アジアが原産の外来種のハチです。

枯れた竹や木に穴を開けて巣を作る習性があります。

体内の共生ダニの種類から、中国から来た輸入竹材とともにやってきたと考えられています。

日本では2006年頃に愛知県で初めて確認されて以降、花の蜜を求めて、急速に分布を広げています。

最近、寒い地域でも増えている理由としては、輸入製品への混入だけでなく、温暖化の影響が関係しています。

本来の生息地ではない日本において、在来の生態系への影響や、家屋への営巣被害などが懸念されるタイワンタケクマバチ。

この時期では、タイワンタケクマバチの特徴、あなたのご自宅敷地内にタイワンタケクマバチの巣を見つけて困っているときの、駆除を含む現実的な対処方法を紹介します。

ご自宅につくられた小さな蜂の巣をすぐに駆除してほしい場合は、みんなのハチ駆除屋さんにお気軽にご相談ください。

蜂の巣駆除の料金・到着時間をサクッと知りたい方はかんたん無料Webお見積もりをどうぞ。

タイワンタケクマバチがどんなハチなのか、その生態と見分け方を解説します。

日本には昔から、クマバチ(キムネクマバチ)という在来のハチがいます。

「ブーン」という大きな羽音を立てて飛ぶ、ずんぐりとした可愛らしいハチです。

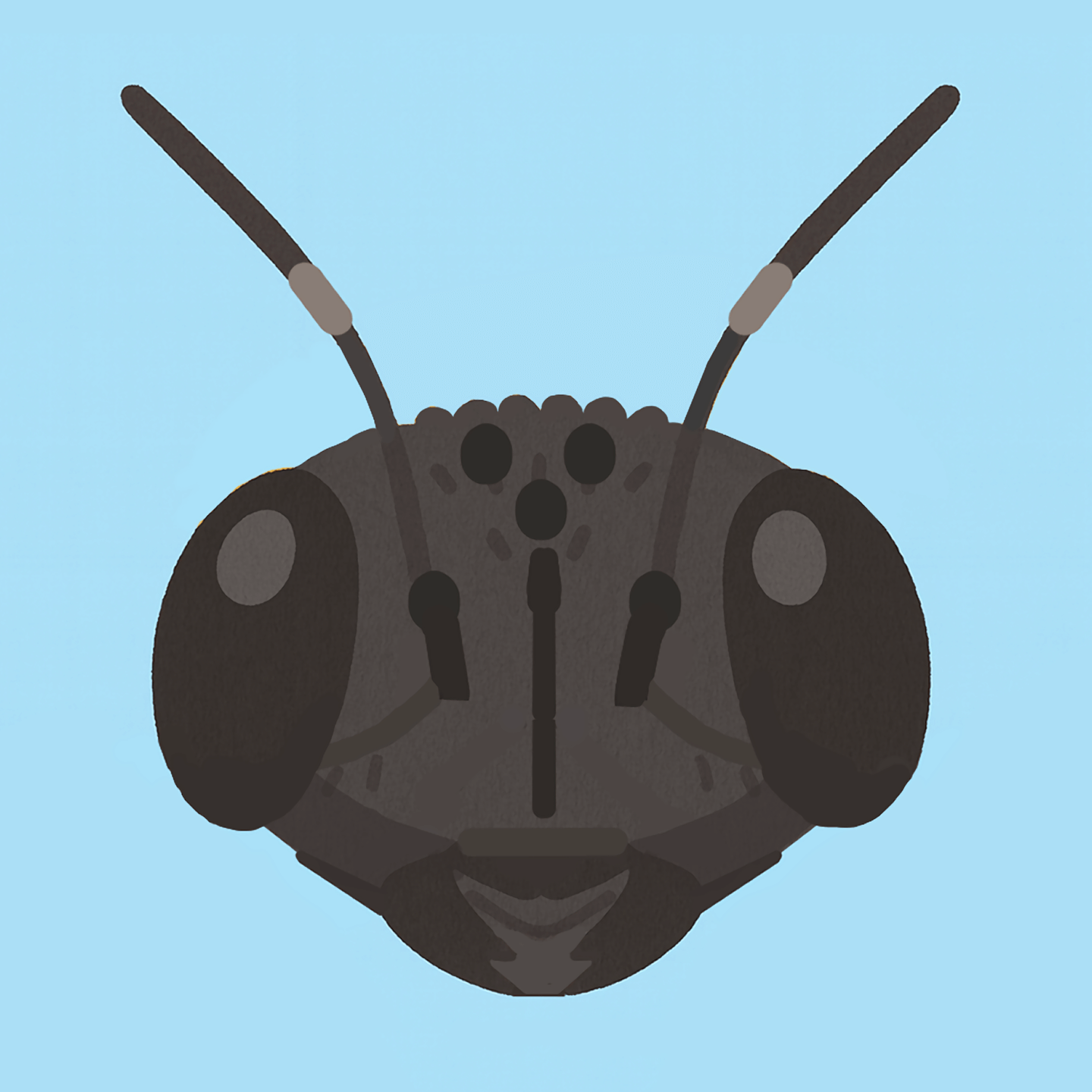

タイワンタケクマバチと在来のクマバチの違いは、「胸部の色」で見分けられます。

| タイワンタケクマバチ | 在来種のクマバチ(キムネクマバチ) | |

|---|---|---|

| 見た目 |  |

|

| 体長 | 2cm2.5cm | 2cmから2.4cm |

| 活動時期 | 4月から9月 | 4月から10月 |

| 分布 | 海外では、台湾、大陸中国南部、インドなど。日本では、2025年時点で本州中部(愛知県・岐阜県・三重県・長野県・福井県・石川県・京都府など) | 北海道、本州、四国、九州 |

大きさも、キムネクマバチよりもタイワンタケクマバチの方が、少し小さい傾向です。

全身真っ黒で、翅が光の加減で虹色に見えるクマバチを見かけたら、タイワンタケクマバチの可能性が高いでしょう。

タイワンタケクマバチは、オスとメスで見た目や性質に大きな違いがあります。

とくに重要なのは、人を刺すのはメスだけという点です。

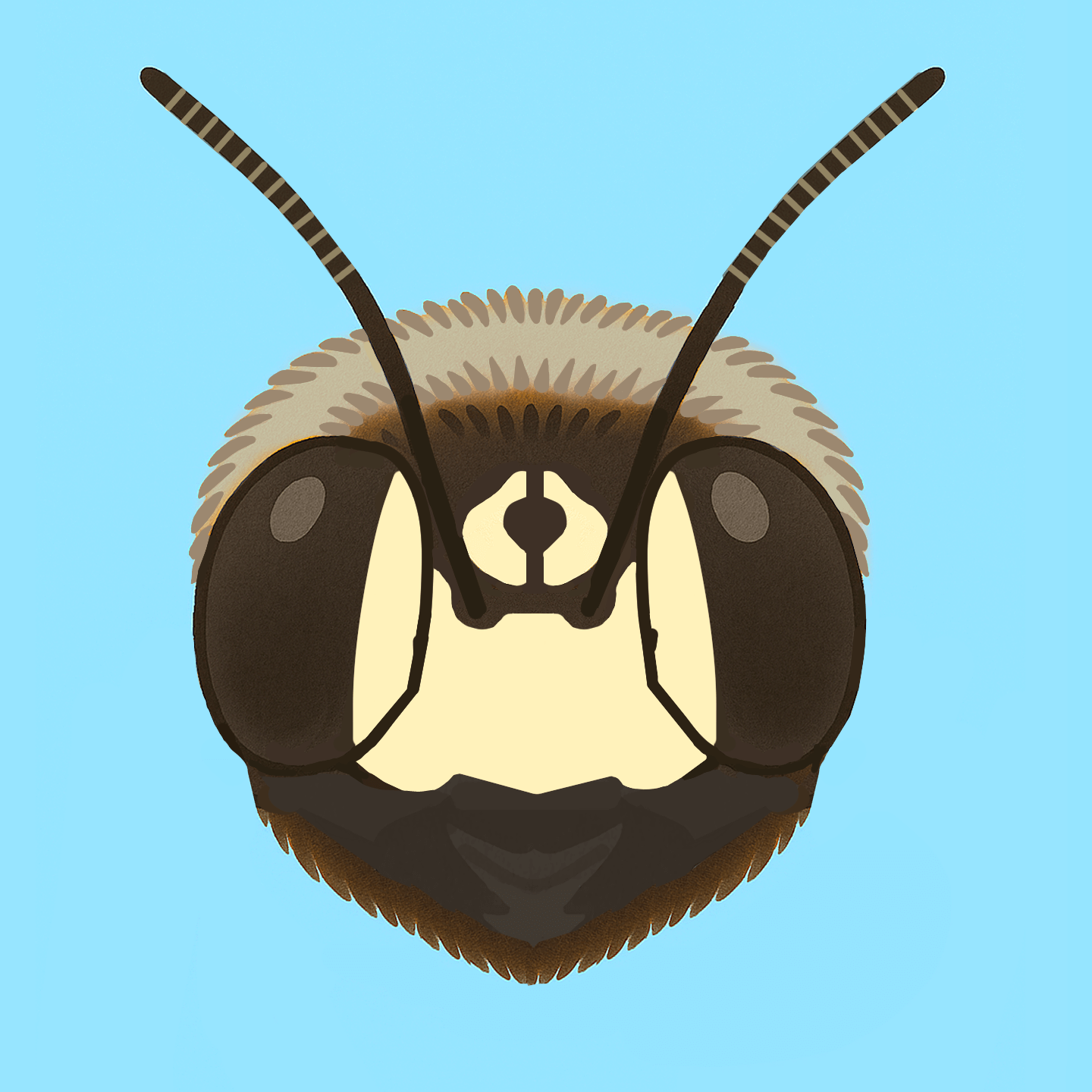

オスには針がありません。 見分けるための最も簡単なポイントは「顔の模様」です。

| メス | オス | |

|---|---|---|

| 頭部の模様 |  |

|

もし黒いハチが飛んでいても、顔に白色や薄黄色の模様があればオスなので、刺される心配はありません。

クマバチのオスは、「ブーン」と音を立ててホバリング(羽ばたきながら静止)します。 あまり目立たない場所でホバリングをしているクマバチを見かけたら、ぜひ頭楯の模様を確認してみてくださいね。 在来のキムネクマバチではなく、タイワンタケクマバチかもしれません。

ただしWeb上でも、オスのタイワンタケクマバチが確認できる資料はまだ少なく、写真で見られるのは、花粉を集めに飛び回っているメスのタイワンタケクマバチです。なので、多くの人はタイワンタケクマバチ=全身黒色、と思っています。

なお、タイワンタケクマバチは単独性のハチなので、女王バチがいません。 スズメバチやミツバチのように、大きなコロニーを作ることなく、オスとメスで巣をつくります。

タイワンタケクマバチの活動時期は、春から秋(4月から9月頃)です。

とくにメスが巣作りに神経質になっている春先や、ハチの数が増える夏は注意が必要です。

参照:タイワンタケクマバチの生態観察(朝来位置・三木市)|NPO法人こどもとむしの会(PDF)

外来種と聞くと「危険なのでは?」と不安に思うかもしれません。

タイワンタケクマバチの危険性と毒性について正しく理解しましょう。

クマバチの仲間は、基本的におとなしい性格で、こちらから何もしなければ積極的に人を襲うことはほとんどありません。

花の蜜を吸っている時などは、近くを飛んでいても心配いりません。

ただし、巣に危険が及ぶと判断した場合は別です。

巣があるとは知らずに竹垣の手入れをしたり、巣の近くで大きな物音を立てたりして刺激すると、巣を守ろうとしてメスが攻撃してくることがあります。

メスは毒針を持っているので、刺されると大変危険です。

「おとなしいハチ」だからといって油断せず、巣には絶対に近づかないようにしましょう。

参考:森林生物資源の輸入と随伴侵入生物|国際環境研究協会(PDF)

タイワンタケクマバチの毒は、ハチの中でも最強クラスの毒を持つオオスズメバチほど強くはありません。

しかし、アシナガバチやミツバチと同程度の毒を持っており、決して侮れません。

東海地方には、7回刺された人もいて、指などを刺されると倍ほどに腫れてしまいます。

刺されると、以下のような症状が現れます。

ハチに刺された際に最も恐ろしいのが、アレルギー反応の一種である「アナフィラキシーショック」です。

ハチの毒に対して体が過剰に反応することで起こり、短時間で全身に重篤な症状を引き起こす症状です。

過去に1度でもハチ(種類は問いません)に刺されたことがある人は、次に刺された際に発症するリスクが高まります。 もともとアレルギーを持っている方は、1度目のハチ刺傷でもアナフィラキシーショックが起きるおそれがあります。 主な症状は次の通りです。

これらの症状は、刺されてからわずか数分~15分程度で現れることもあり、命に関わる非常に危険な状態です。

もし刺された後に上記のような全身症状が出た場合は、ためらわずに119番で救急車を呼んでください。

万が一、タイワンタケクマバチに刺されてしまった場合は、パニックにならず、落ち着いて以下の手順で応急処置を行ってください。

まず最も大切なのは、さらなる攻撃を避けることです。

大声を出したり、手でハチを払ったりすると、ハチをさらに興奮させてしまいます。静かに、速やかにその場から最低でも10メートルは離れ、安全な屋内に避難してください。

安全な場所へ移動したら、傷口をきれいな流水(水道水など)でよく洗い流します。

これは、傷口についた毒液や汚れを洗い流すためです。

クマバチの針は皮膚に残りづらいですが、もし残っている場合は毛抜きやピンセットで慎重に取り除いてください。

その後、傷口の周りを指でつまむようにして、毒液を絞り出します。この時、口で毒を吸い出すのは絶対にやめてください。

口の中に傷があった場合、そこから毒が体内に入る危険があります。

市販のポイズンリムーバーがあれば、それを使用するのが最も安全で効果的です。

毒を絞り出したら、濡れタオルや保冷剤などで患部を冷やし、痛みと腫れを抑えます。

その後、腫れと痛みに効く抗ヒスタミン成分やステロイド成分を含む虫刺され用の軟膏を塗ってください。

アンモニア水は効果がないばかりか、皮膚を傷つける可能性があるので使用しないでください。

数日経っても腫れが引かない場合は、病院を受診しましょう。

内科、皮膚科、アレルギー内科、救急外来が適切です。子どもの方は、小児科を受診しましょう。

ただし応急処置後、様子を見ても以下の全身症状が見られる場合は、速やかに医療機関を受診してください。すぐに病院へ行くべき症状の目安は次の通りです。

症状が重い場合や夜間・休日は、救急外来を受診するか、119番で救急車を呼んでください。

タイワンタケクマバチの被害を防ぐには、まず巣がどこにあるかを知ることが重要です。

タイワンタケクマバチの巣は、スズメバチのような球状の巣ではありません。

枯れた竹や木材に、直径1cm〜1.5cmほどの、まるでドリルで開けたようなきれいな円形の穴を掘って巣にします。

竹筒の中は空洞になっており、竹くずで仕切って中の幼虫を育てています。

穴の周りに、竹や木の削りカスが落ちていたら、それはタイワンタケクマバチが巣を作っているサインです。

この穴の奥に部屋を作り、蜜と花粉を集めて幼虫を育てます。

タイワンタケクマバチは、丈夫な大顎で比較的柔らかい木材や竹に穴を開けて巣をつくります。

穴の位置は、地上のすぐ近くから高さ1メートルまでの場所が多いです。

ご自宅の周りで、とくに以下の場所は注意して点検しましょう。

気付かないうちに、庭の竹垣や、家庭菜園の支柱などに穴がつくられていて、竹を割ったらタイワンタケクマバチが何匹も出てくることもあります。

ほかにも、竹ではなく緑色のゴムホースやビニールホースに巣をつくった事例も確認されています。

タイワンタケクマバチの巣を作らせないための予防策と、巣を見つけた場合の注意点を解説します。

巣を作る前に、ハチが好む環境をなくすことが大切です。

もしタイワンタケクマバチの巣らしき穴を見つけても、絶対に自分で対処しようとしないでください。

これらの行動はハチを強く刺激し、巣から出てきたメスバチに刺される原因となり非常に危険です。

巣を見つけたら、まずは静かにその場を離れ、お子さんやペットが近づかないように注意してください。

タイワンタケクマバチは、巣をいたずらに刺激しなければ基本的には温厚なハチです。

ただし、垂直に立たせた竹箒の柄などに巣をつくる習性があるため、竹箒や熊手などは、立てずに寝かせておくと営巣を予防できます。

また、巣穴にガムテープを貼って対処するだけでは、テープを食い破ってハチが出入りする危険性があるので、根本的な対処になりません。

タイワンタケクマバチの巣の駆除は、専門的な知識と装備が必要なため、ご自身で行うのは非常に危険です。 自力で駆除してはいけない理由を解説します。

安全のためにも、ハチ駆除の専門業者に相談するほうが確実です。

私たちみんなのハチ駆除屋さんでは、タイワンタケクマバチをはじめ、あらゆるハチの生態を熟知したプロのスタッフが、安全かつ確実に巣を駆除いたします。

駆除後の再発防止策までしっかりとご提案させていただきますので、巣を見つけたら、まずはお気軽に無料相談・お見積もりをご利用ください。

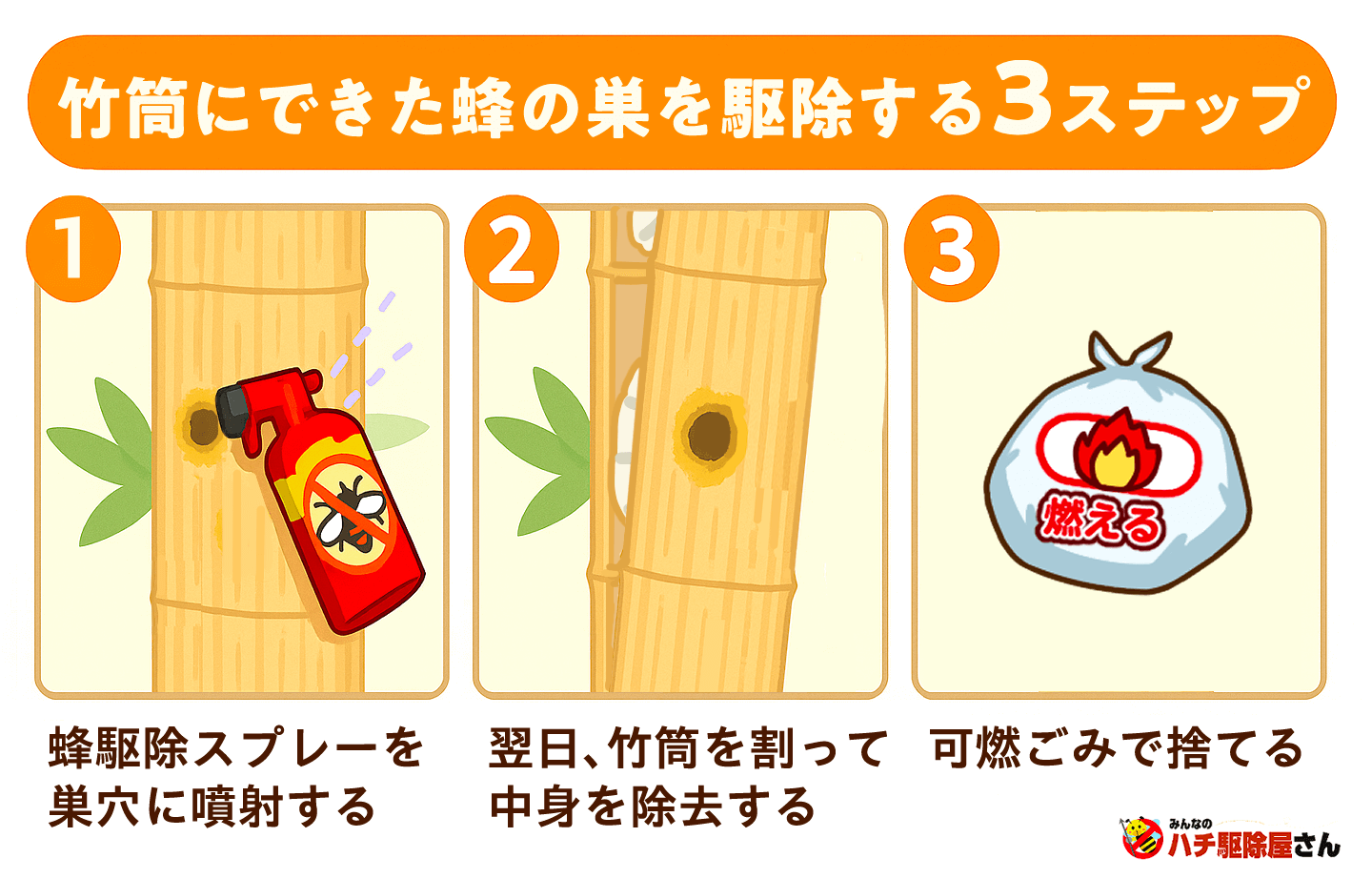

タイワンタケクマバチの巣を駆除するには、蜂の活動が静まる「夜」が最適です。

日没後2時間後、夜9時ごろなどに行いましょう。

ハチ駆除用の防護服(養蜂用ではなく、なるべく厚手の服)を着用し、頭部や手首・足首を守った状態で駆除に取り掛かるとベストです。

蜂は汗や香水の匂いに反応するため、お風呂上がりのさっぱりした状態で臨むことをおすすめします。

夜間、蜂の巣穴がわかりにくいときは、赤色の光が出る懐中電灯や、赤いセロファンを貼った懐中電灯で照らしましょう。 ハチは赤色を認識しづらい習性があります。

ただし、「シーズン中にタイワンタケクマバチが飛んでいるのを何度も見た」場合や、「自宅の竹材に、1箇所だけでなく何箇所も巣穴が空いている」場合は、1つ巣穴を塞いだだけでは対応として不十分な可能性があります。

そもそも「生活の中で、竹が欠かせない」という方は、今後の竹材の管理も含めて、専門家に相談したほうがよいでしょう。

タイワンタケクマバチの営巣を放置すると、お近くの竹林や、ご近所にも影響が出る可能性があるため、まずはみんなのハチ駆除屋さんにお気軽にご相談ください。

▶0120-610-457(7:00〜22:00)

タイワンタケクマバチの成虫の体には多くの共生ダニがついており、巣の中でも一緒に暮らしていることがわかっています。

このダニは、中国大陸からやってきた外来種です。 ただし一般的に想像されるような、家の布団に住み着いて、人の血を吸ってウイルスを媒介するタイプのダニではありません。 そのため、一般の方にとっては、現時点での影響は少ないでしょう(もちろん、タイワンタケクマバチやダニが竹に住み着くことにより、お手持ちの竹材や竹林の価値が下がることは深刻な問題です)。

ただし日本にいる在来のクマバチと、在来のダニとの間で長年培われた共生関係をかき乱す可能性があるため、将来的な日本の生態系にどのような影響を与えるかは未知数です。

参考文献

Rio|豊田市矢作川研究所 月報(PDF)

タイワンタケクマバチは、現時点で農業に深刻な影響はありません。

むしろ、農作物の花粉の媒介を手伝う(品種による。かぼちゃやブルーベリーの受粉を手伝うことは発見の報告あり)ことから、好意的に受け入れられるケースも多いです。

もし影響があるとすれば、考えられることは2つあります。

1つ目は、畑の竿竹に巣食うこと。

2つ目は、繁殖力が強いため、気づいたら在来のクマバチよりも数が増えていて、タイワンタケクマバチがいることに気付かずに刺されてしまうリスクがあることです。

一方で建築業では、竹材をメインで扱っている場合、将来を見越したリスク管理が必要です。

希少な事例ではあるものの、枯れた竹材だけでなく青竹にも巣穴を空けられるケースが確認されています。

タイワンタケクマバチが勢力を増したことで、在来のキムネクマバチやマルハナバチなど、在来種への圧迫は深刻です。

実際に家庭菜園や農業に携わる方の中には、「クマバチが飛んでいるのは毎年の風物詩だけれど、最近、胸の周りが黄色いクマバチを見なくなったなあ」という人もいます。

公園や花壇で、アベリアやトウテイランなどの花の花粉を集める大きなクマバチを見かけたら、種類を確認してみてくださいね。

この記事では、タイワンタケクマバチの生態と現時点でわかっていること、そして対処法・対策について解説しました。 とくに重要なポイントは次の3点でしたね。

「最近、敷地内で全身黒いクマバチを見かけて不安」

「竹材の管理も含めて、専門家に相談したい」

という方は、みんなのハチ駆除屋さんにお気軽にご相談ください。

蜂の巣駆除の料金・到着時間をサクッと知りたい方はかんたん無料Webお見積もりをどうぞ。

こちらの記事もオススメです!>> すべての記事を見る

ハチ対策の知識>> すべての記事を見る