「床下からブーンという音がする…まさか蜂の巣?」

「床下の換気口から蜂が出入りしているのを見た」

床下の換気口付近に働き蜂が飛んでいることに気づき、お問い合わせのお電話をいただくことが多いです。 床下に入り込んだ女王蜂は、換気口から5cmから10cmほど離れた、床下空間の上側(天井側)に巣をつくります。床下は狭く、建物によっては複雑な構造も存在するため、駆除の難易度は非常に高いです。 床下に蜂がいることに気付いたら、早めの対策・駆除をおすすめします。

この記事では、プロの蜂駆除会社でも難易度が高い床下の蜂の巣駆除について解説します。 記事の中では、床下に蜂が入り込む場所、蜂の種類の見分け方、安全な駆除方法、便利な蜂駆除グッズも紹介しています。

この記事が、根本的な床下蜂被害の解決になれば幸いです。それではまいります。

最近では野山や森林が減ったため、住宅街に生息する蜂が増えています。

戸建て住宅の床下は、蜂が雨風をしのげて、餌場との距離も近い。 それでいて外敵から幼虫を守れる、絶好の営巣場所です。

とくに現代の戸建て住宅の床下は、昔と比べて暖かく、ハチにとって快適な環境です。

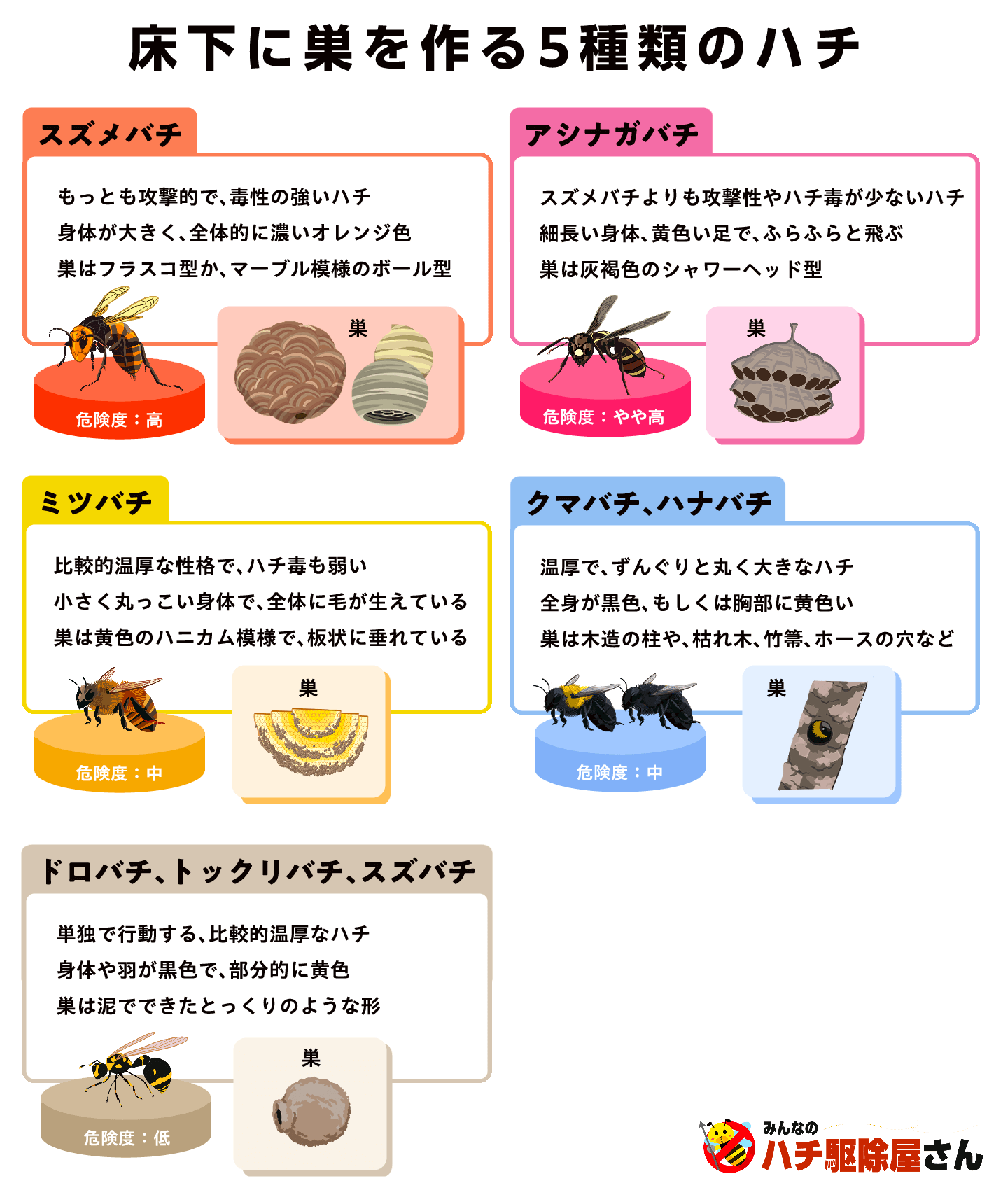

床下に巣をつくるハチは、主に次の5種類です。

ハチの種類を調べるときは、近づきすぎて威嚇されるとたいへん危険ですので、スマートフォンやカメラのズーム機能を使って、種類を確かめるようにしてください。

中でもスズメバチ・アシナガバチは、刺されると危険があるため、大きな巣を見つけたらハチ駆除専門会社に相談しましょう。

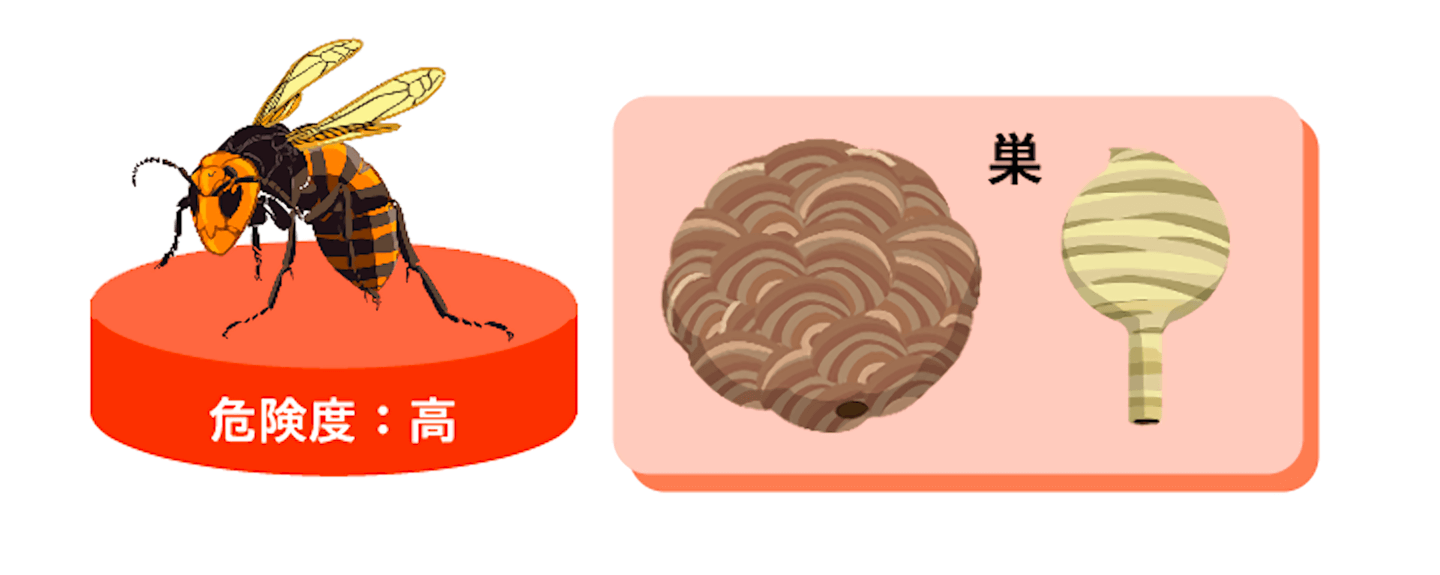

スズメバチは5種類の中でもっとも攻撃的で、毒性の強いハチです。

大きな身体をしていて、全体的に濃いオレンジ色をしています。

スズメバチは、まっすぐに長く飛び、敵が近づくと、カチカチと顎を鳴らしながら威嚇するのが特徴です。

床下などの閉鎖空間に巣をつくる習性を持つスズメバチは、本州・四国・九州に生息するキイロスズメバチや、モンスズメバチ(レアなケースでは、危険なオオスズメバチ)、その他で言うとヒメスズメバチ、クロスズメバチなども該当します。

巣は逆さのお椀型や、マーブル模様のボール型、フラスコを逆さにしたような形をしています。 スズメバチの巣は1年限りで、冬には空になります。

よく「スズメバチに2回以上刺されると危険」と言われますね。 実は、ハチ毒アレルギーを持っている方の場合、1度のハチ刺されでもアナフィラキシーショックを起こす可能性があります。

お近くの内科やクリニックで血液検査を行うことで、ご自身のハチ毒アレルギーを確認できます。

スズメバチの駆除は、命の危険をともなう危険な作業です。

夏場、直径1メートル以上のスズメバチの巣の場合、働き蜂の数は1,000匹以上にのぼります。 危険ですので、必ず駆除専用の防護服を着用したハチ駆除作業者、もしくは自治体に依頼しましょう。

自治体によっては、防護服を貸し出してくれたり、スズメバチの駆除を請け負ってくれたり、補助金を出してくれるところもあります。

市ではハチ用防護服の貸出しを行っています。数に限りがありますので貸出しを希望される場合は、事前に下記の連絡先にお問い合わせください。予約は貸出前日から可能です。

引用:スズメバチ(東京都小平市)

寝屋川市は、スズメバチの刺咬被害を未然に防止するとともに市民の安心安全な生活を守るため、令和6年度から市の負担によるスズメバチ営巣駆除※を始めました。公費負担によるスズメバチ営巣駆除は、大阪府内でも珍しく北河内では初めてとなります。※営巣とは、ハチが巣作りのために活動していることをいう。

引用:スズメバチの巣を見つけたら、市に連絡を!(大阪府寝屋川市)

スズメバチ、アシナガバチ、ミツバチの巣の除去に要した費用の一部について補助します。

引用:青梅市スズメバチ等の巣除去費補助金(東京都青梅市)

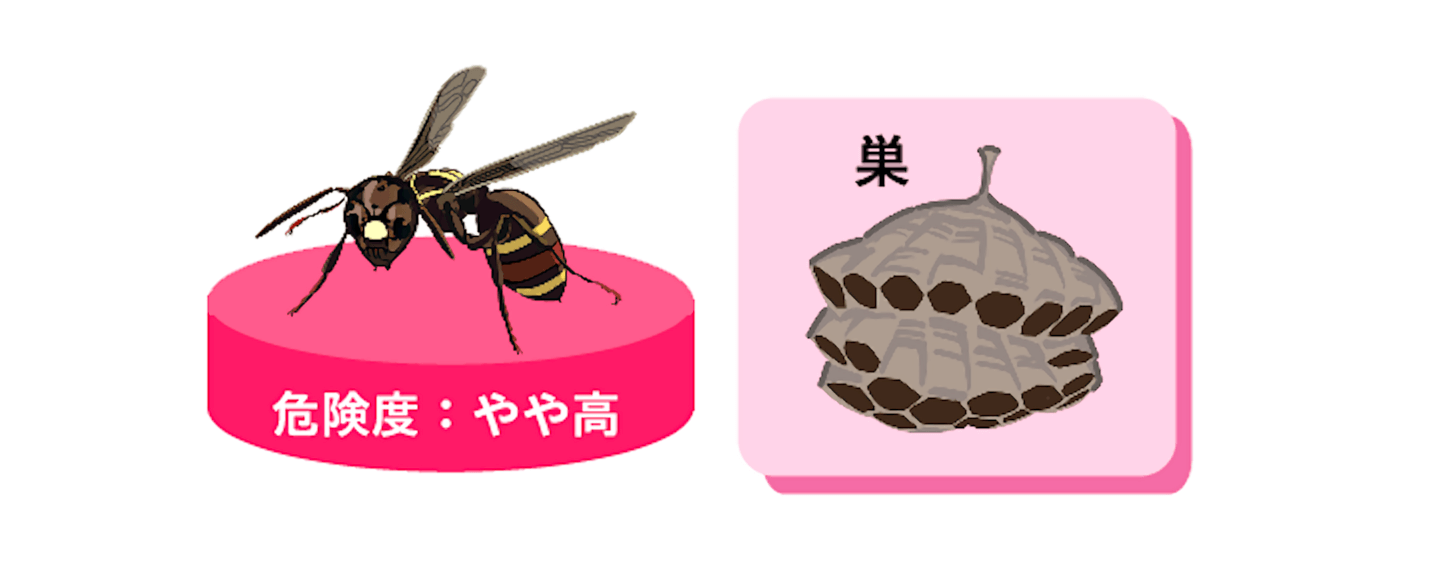

アシナガバチは細長い身体をしていて、長い足をだらんとぶら下げてふらふらと飛びます。

スズメバチよりは攻撃性やハチ毒が少ないものの、刺されるとハチ刺し症の恐れがあります。

巣の形は灰褐色のシャワーヘッド状をしていて、市街地や戸建て住宅で見かけることが多いです。巣は1年限りで、冬になると女王蜂1匹を残して寿命を迎えます。

自治体では、持ち家のアシナガバチの駆除には対応していないことが多いです。

自分で蜂駆除専門会社を探して依頼するか、小さい巣であれば、自力駆除をすることが一般的です。

しかし、最近では駆除スプレーの貸出や、蜂駆除事業者の紹介を行う自治体も増えてきました。

市では防護服とスプレー缶延長棒の無料貸出しをしております。ハチが活発になるシーズンには貸出しが集中しますので、電話にて予約状況の確認をしてからお越しください。

引用:ハチの駆除(東京都青梅市)

御自身で駆除することが難しい場合は、下記の団体まで御相談ください。駆除業者の団体で、所属の事業者を紹介いたします。 京都府ペストコントロール協会

引用:アシナガバチの特徴と巣の駆除方法について(京都市情報館)

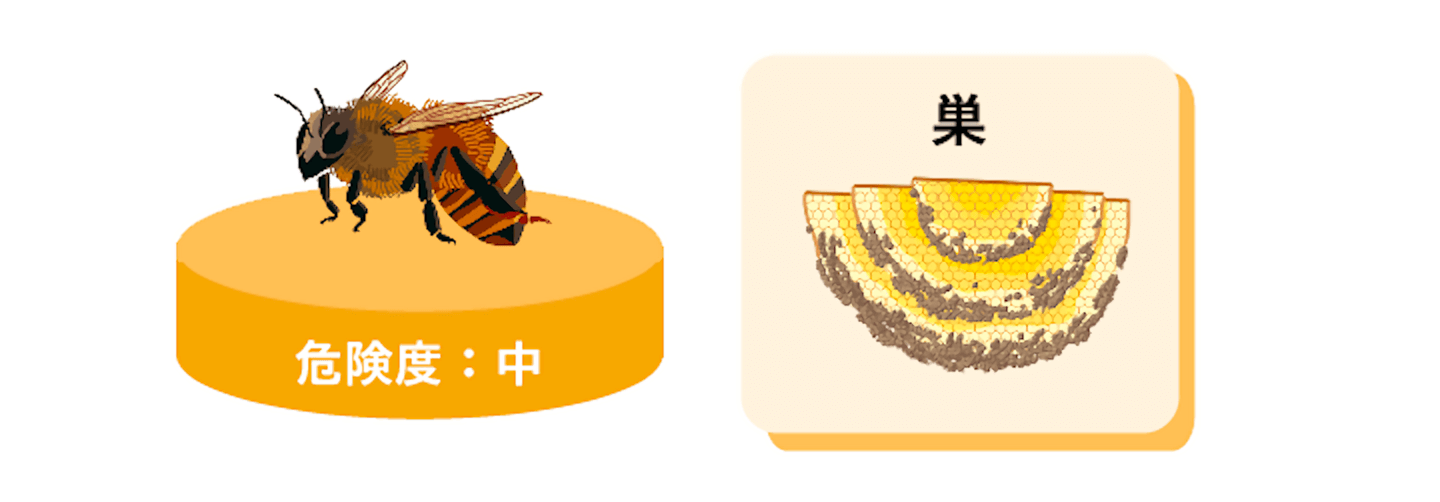

ミツバチは、小さく丸っこい身体をしていて、身体全体に毛が生えています。

巣は六角形の巣穴が規則正しく並ぶ「ハニカム構造」をしていて、蜜がついた状態で、板状に垂れ下がっている点が大きな特徴です。

とくにニホンミツバチは、床下に巣をつくることがあります。

ミツバチは3種類の中でも比較的温厚な性格をしていて、ハチ刺症の傷みやハチ毒も比較的軽いと言われています。

ミツバチは「分蜂」と言って、初夏から夏にかけて大量のハチの群れが巣から別の場所に移動します。 冬はじっとして越冬し、春になるとまた活動するため、この時期に巣を回収・除去するのがおすすめです。

家の中にあった蜂の巣が、ミツバチの巣だったあなたはラッキーです。

現在は自然界でミツバチ不足となっており、農作物の出来も不作となっています。

最寄りの養蜂場に連絡すると、養蜂やはちみつ採集のために、無料で回収してくれる可能性があります。

地域密着型の掲示板サイトでも、ミツバチの巣の取引が行われています。 愛好家の方から喜ばれるかもしれません。

近くに養蜂場がない場合や、すぐに駆除したい場合は、ハチ駆除専門会社に依頼しましょう。 ミツバチの巣を放置すると、はちみつにより床板が腐る可能性があるため、早めの対処がおすすめです。

クマバチやハナバチは、体長2cmほどの黒くずんぐりと丸く大きな身体をしていて、胸部を中心に、黄色のふわふわとした毛が生えています。

最近は、タイワンタケクマバチなど、全身が真っ黒の外来種のクマバチも増えてきました。

群れをつくらず、単独で行動するハチです。

「ブブブブ……」と大きな音を立てて飛ぶため、見かけるとびっくりしますが、実は温厚な性格のハチです。

主に木造住宅や、枯れた木や竹箒、ホースの穴の中に巣をつくりますが、床下に巣をつくることもあります。

クマバチやハナバチは人に直接害を与えるハチではないものの、家の床下などに巣をつくった場合は、柱に穴が空くことで建物の強度が落ちる可能性があります。

速やかに殺虫スプレー等で除去しましょう。

これらのハチは、単独で行動するハチで、比較的温厚です。

身体や羽が黒っぽい色をしていて、少しだけ黄色が入っている点が特徴です。

胸部と腹節の間に前伸腹節があり、ほっそりとしています。

一見するとハチには見えないかもしれませんね。 しかしこちらもハチの一種です。

巣の形は、泥でできたとっくりのような形をしていて、巣の中には幼虫と餌が入っています。

トックリバチは、庭の青虫や蜘蛛を退治してくれるため、「益虫」と言われることもあります。

泥状の巣に穴が空いている場合は、幼虫が羽化して出ていった証拠です。

中に何も入っておらず、巣が再び使われることはありません。羽化後の初夏から梅雨の時期に、巣を崩し、箒とちりとりで掃除すればOKです。

床下に蜂の巣ができてしまった場合、放置すると被害が拡大する可能性があります。

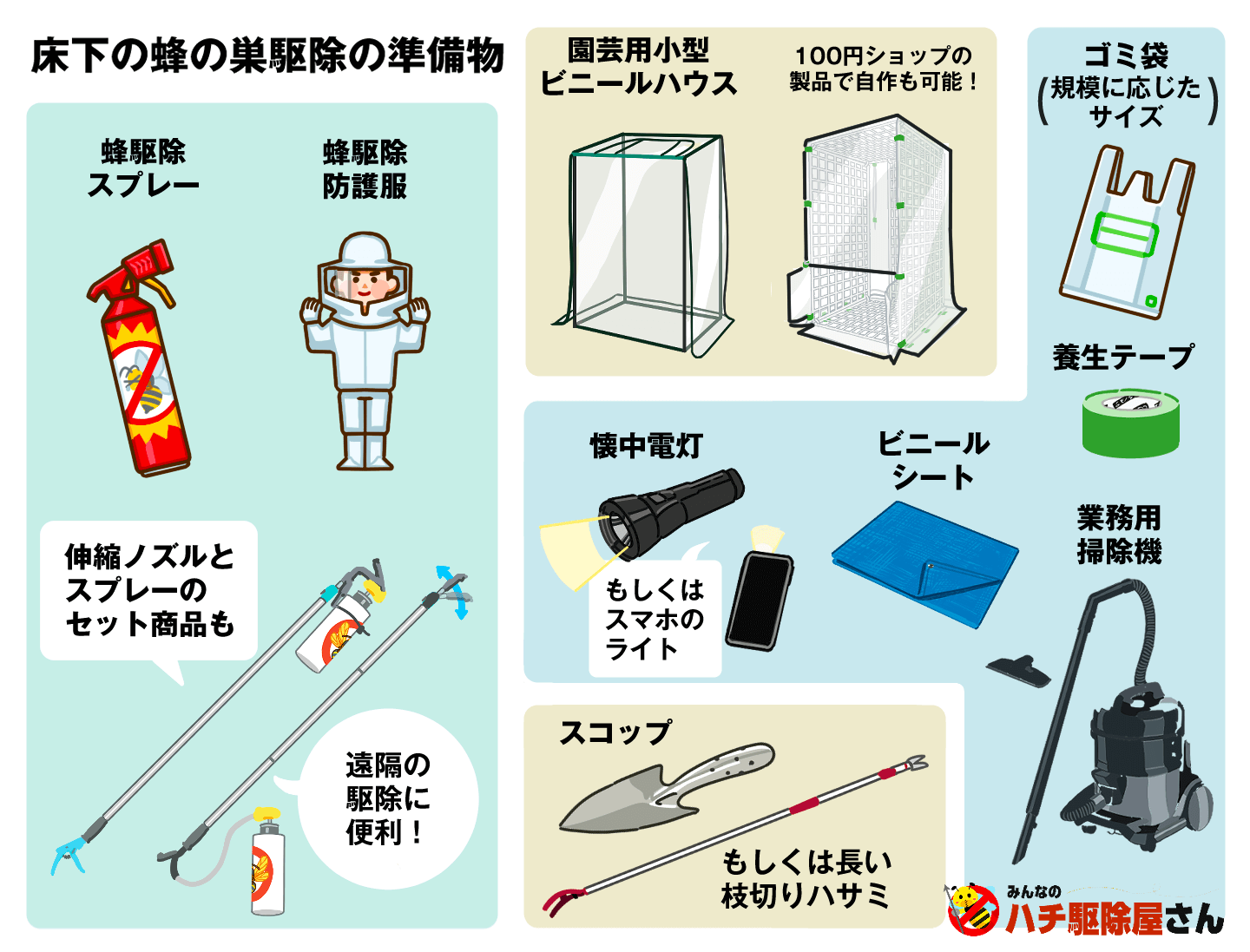

安全に駆除するためには、事前の準備が大切です。

まずは蜂駆除専用スプレーを、予備含め1本から2本用意しましょう。

近距離用の蜂駆除専用スプレーは、ホームセンターやスーパー、ネットショップなどで購入できます。 合成ピレスロイド入りと書かれたスプレーを準備しましょう。

蜂の巣を遠くから噴霧する場合は、伸縮ノズルをスプレーとセットで購入します。

スズメバチの数が多かったり、床下に出入りする蜂の数が多い場合は、小型のビニールハウスを用意します。

換気口を覆うようにビニールハウスをセットすることで、駆除スプレーに反応した働き蜂が、外に逃げ出すことを防ぎます。 このとき、業務用掃除機で吸い込むこともあります。

小型ビニールハウスは、ホームセンターやネットショップなどで購入できます。

もしくは、100円ショップで自作してもOKです。

100円ショップのビニールハウスは、ワイヤーネット、結束バンド、大きなビニール袋でつくります。自作する場合の費用は1,000円以内、制作時間は30分ほどがめやすです。

その他、準備物をまとめると、次の通りです。

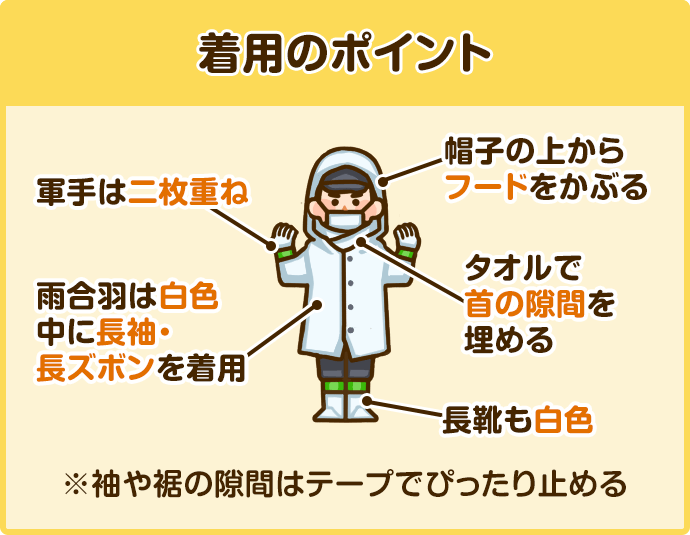

蜂の攻撃から身を守るために、ホームセンターやネットショップで販売されている、ハチ駆除専用の厚手の防護服を着用します。

とくにスズメバチ駆除の場合は、服の上から針が貫通しないよう、養蜂用の薄手の素材ではなく、厚手のトレーナーや長靴などで防護する必要があります。

ハチは黒いものを攻撃する習性があるため、全身白色を着用するのがベストです。

ハチ毒が比較的弱い、温厚な種類のハチや、小さなアシナガバチの巣の場合は、自作の防護服で代用してもOKです。 バイク用のヘルメットや虫よけネットつきの帽子、厚手の長袖長ズボン、レインコート、雨靴、軍手、タオルなどで素肌や髪、目を隠します。

床下が土になっている建物の場合、蜂の他にもさまざまな虫がいることが考えられます。 また、コンクリートの基礎がある床下でも、パイプの水漏れやカビ、ホコリが溜まっている可能性があるため、汚れても大丈夫な服装で行います。

準備が完了したら、日中、床下に蜂の巣があるかどうかを確認しましょう。

蜂の巣の位置が特定できない場合や、危険なハチの場合は、ご自身では近づかず、ハチ駆除専門会社に相談することをおすすめします。

蜂の巣駆除は、日没後の夜9時ごろに行うのがおすすめです。

日中は働き蜂が外に出払っているため、すべての蜂をまとめて駆除できません。

夜9時ごろであれば、働き蜂も巣に戻っているため、まとめて駆除できます。

ただし蜂の中でも、モンスズメバチは夜にも活動するため、刺されないよう注意しながら駆除しましょう。

また、女王蜂を仕留めそこねると、再び巣を作られる可能性があります。

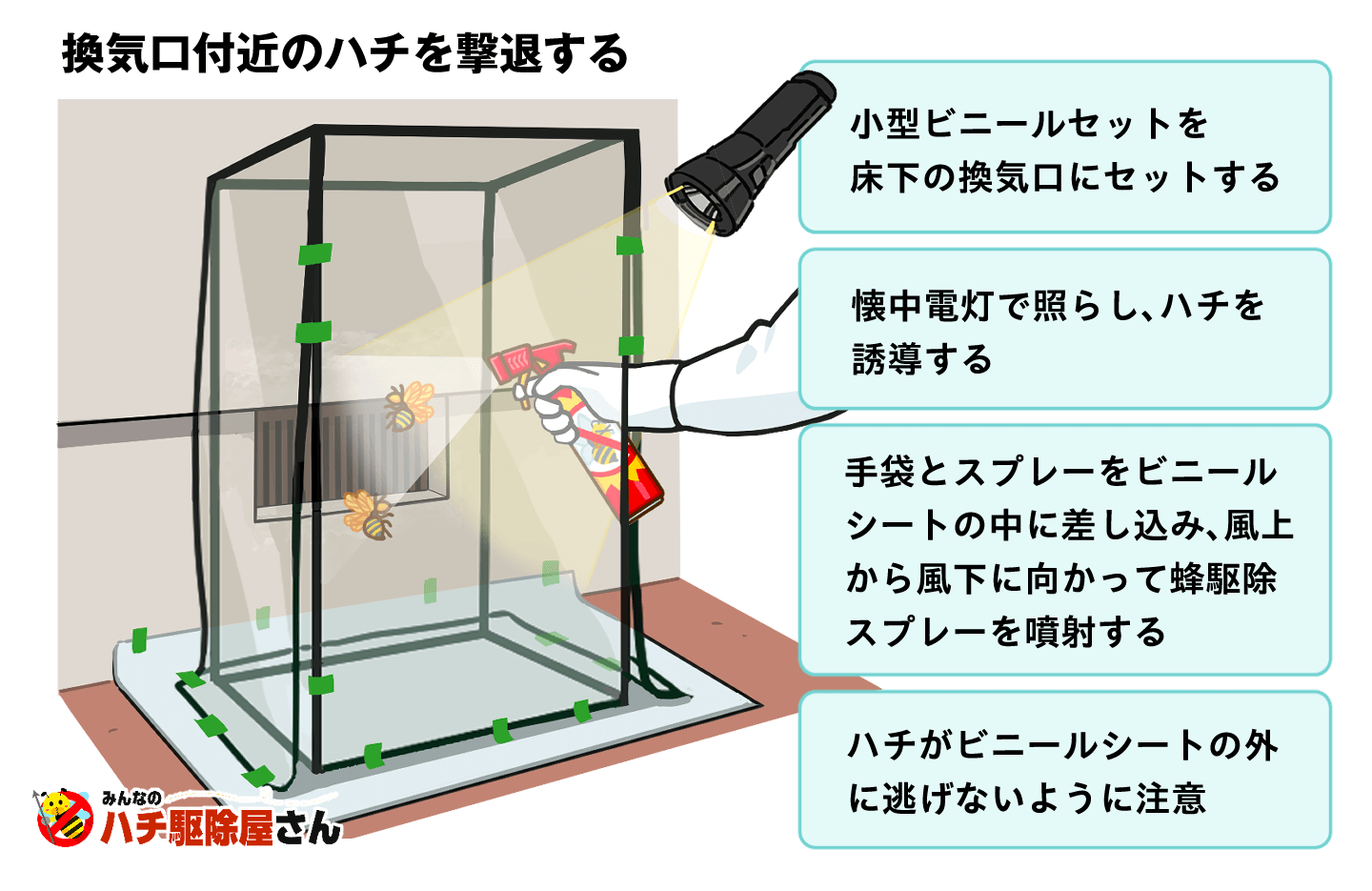

なので、ハチが出入りする換気口の付近に小型のビニールハウスをセットします。

手袋を着用した腕を差し込んで懐中電灯をかざし、ハチを照らします。

駆除作業中は、風向きに注意し、風上の位置に立って、風下に向かって駆除スプレーを噴射します。

蜂が逃げ出すと、刺される可能性があるため、周囲に人がいないかを確認したうえで作業を行います。

蜂の巣に直接スプレーをかけると、蜂が激しく攻撃してくる可能性があります。

ビニールハウスの外側にハチが逃げないよう気を配りながら、駆除スプレー1本まるごと使い切る勢いで噴射しましょう。

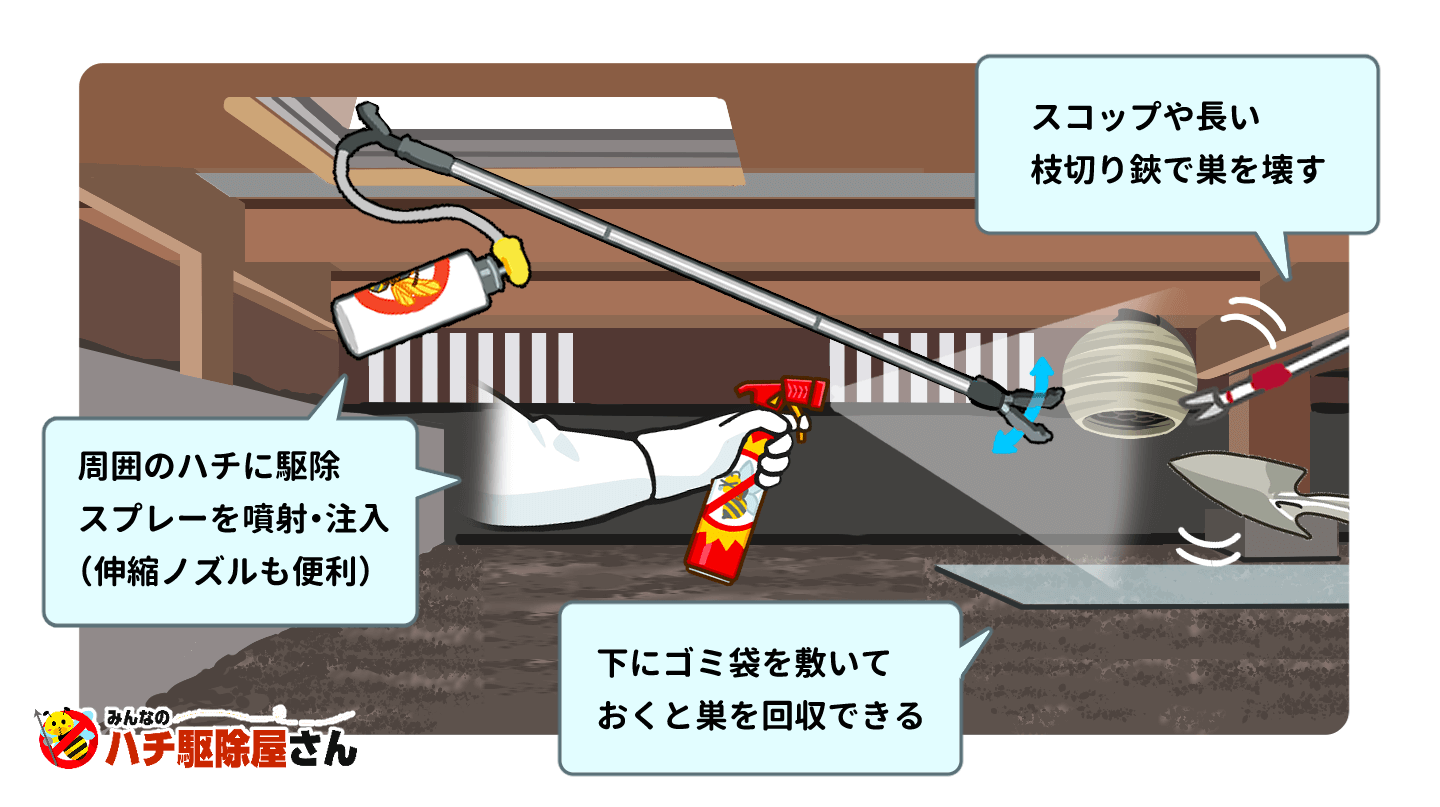

家の外側から巣を除去できる場合は、そのままスコップなどで巣を切り崩し、可燃ごみの袋に入れて捨てます。

外側から巣を取り出せない場合は、室内から床下に入って巣を除去します。

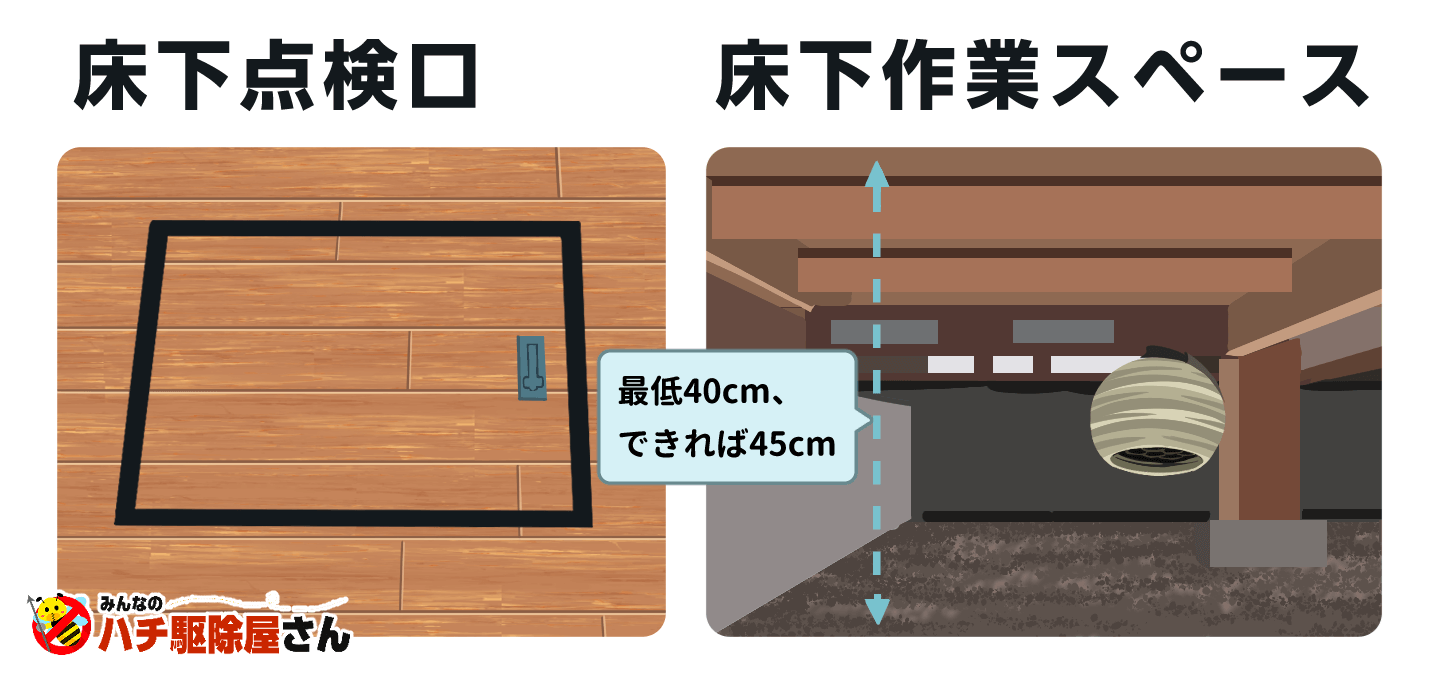

駆除のスペースとして、床下の地盤面から最低40cm、できれば45cmの高さが必要です。

まず、室内の床面についている点検口の周囲の床を養生します。

場合によっては部屋全体をビニールシートやゴミ袋、養生テープ等で覆い、蜂が別の部屋に逃げないよう配慮しながら、スタッフが床下に入り込みます。(安全のため、複数人で作業するのがベストです)

蜂の巣を見つけたら、ビニール袋を巣の下に敷き、スコップや長い枝切りバサミなどでハチの巣を崩して回収します。

巣の周りを働き蜂が飛んでいたら、蜂駆除スプレーを吹き付け、巣の中にも注入します。

このとき、遠くからスプレーを噴射・注入できる伸縮ノズルを使うと便利です。

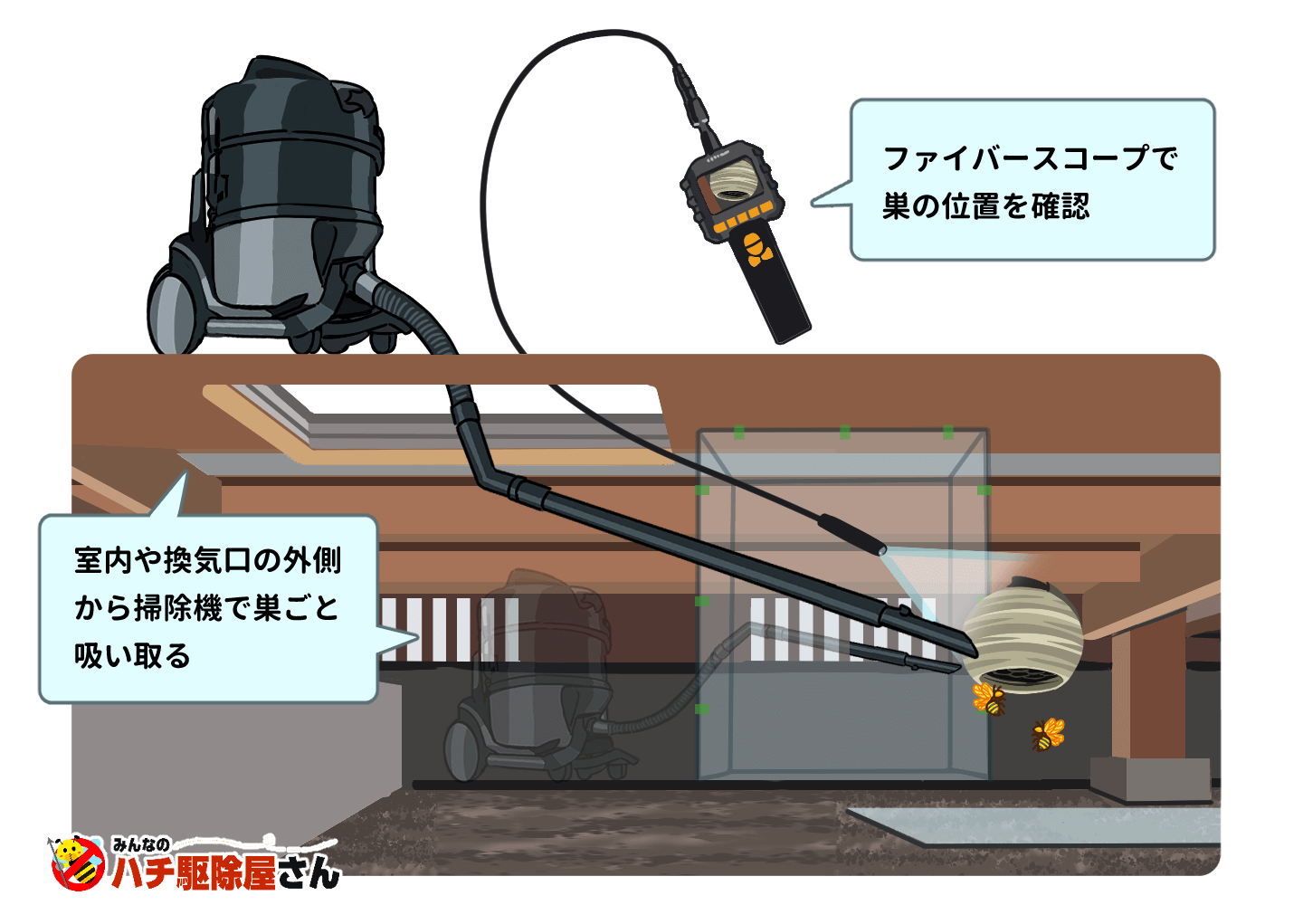

もともと、点検口や作業スペースのない古い建物で、蜂の巣の位置がわからいという場合は、換気口や床板の隙間からファイバースコープを差し込んで調べます。 巣の場所がわかったら、畳を上げ、床板を外して巣を除去します。

時間に余裕があるときは、翌朝まで待ってから蜂の巣を回収することで、駆除しそこねたハチの対処も可能です。

蜂の巣があった場所は、再び蜂が巣を作らないように、通気口の外側からハチ駆除スプレーなどを撒いて予防しておくとよいでしょう。

床下の蜂の巣駆除は、庭木などの屋外の蜂の巣駆除と違い、狭い空間でハチに刺されず、蜂駆除スプレーの中毒にならない工夫が必要です。

とくに地中のシロアリ被害がみられる場合は、かえってコロニーが拡大するおそれがあるため、合成ピレスロイド製の蜂駆除スプレーの使用は避けたいものです。

このような場合の手段のひとつとして、業務用掃除機を用いて、生き残った働き蜂とハチの巣を、まるごと吸い込んで対処する方法があります。

換気口に設置する小型ビニールハウスに業務用掃除機の先端をセットし、家の外側と内側、両方から吸い込むことで、殺虫スプレーを使わず、ハチとの距離を保ちながら駆除できます。

換気口からの蜂の侵入を塞ぐには、フェンスや防虫ネットを使用します。

蜂が床下へ侵入することを防ぎつつ、風通しを確保できます。

ただし網目の細かいフェンスやネットを使用することで、換気口にホコリが溜まることが予想されますので、定期的に掃除しましょう。

市販の換気口用ネットは、多様なサイズや素材があります。

基礎換気口のサイズに合っていて、ハチよけになる目の大きさのものを選び、ビスや結束バンド等で取り付けます。

その他のハチ対策として、住居の定期的な点検を施工会社に依頼する・巣があった場所の周辺を清掃・消毒するといった方法があります。

また、ハチが侵入した通気口の付近に、ハチよけスプレーを撒いておくといったことも有効です。

環境にやさしい対処法としては、木酢液や薄荷油なども、ハチの苦手な匂いとして知られています。

「毎年同じ場所に蜂の巣がつくられる」という場合は、4月から5月にかけて、ハチ捕獲器や、手作りのペットボトルトラップを設置することも有効です。 しかし、かえって虫をおびき寄せる原因にもなるため、時期を守っての使用が求められます。

市販のダミーの蜂の巣や、紙袋を使った手作りダミーの蜂の巣などに駆除スプレーを噴射して吊るしておく方法もあります。

換気口の周りにものを置かない・段ボールやゴミは捨てる・ハチのエサ場となる雑草を刈り取るといった対策も有効です。

換気口の周辺を清潔に保ち、ハチを寄せ付けないようにしましょう。

建築基準法で定められた基礎の高さは、最低30cm以上、1階床の上まで含めると45cm以上とされています(長期優良住宅や住宅金融支援機構の施工基準では40cm以上。 住宅ローンによっても建築基準が異なります)。

ただし床下部分が30cmギリギリだと床下に入っての作業が厳しくなります。

ハチ駆除作業者が入り、巣を除去するには、基礎パッキンの高さも含めて床下部分に最低40cm、できれば45cmの高さがあると安心です。

余談ですが、床下の高さが45cm(厳密には、基礎の換気穴の下端が建物の地盤面から45cmよりも高い位置に)あると、もしも床下浸水した際には「水災保険」を適用できます。

エコキュートやエアコン室外機も同様に、下に嵩上げ台を設置し、地面から45cmよりも高くなるようにしておくと、浸水時に故障しても保険金を申請できます。

申請には、浸水前に建物や家財全体を撮影した写真が必要です。 また、浸水の高さがわかる(浸水箇所が確認できる)写真も必要になります。

現状では、蜂の巣ができたことによる被害において火災保険等は申請できません。

ですが、たとえば「ミツバチの営巣により床板のカビや腐りがあまりにひどく、もうリフォームしかない。 けれど金銭面で不安」という場合は、いっそのこと、床面のリフォームで段差解消などのバリアフリー化リフォームをしたり、断熱リフォームをすることで、自治体によっては補助金を申請できる場合があります(2025年3月11日時点)。

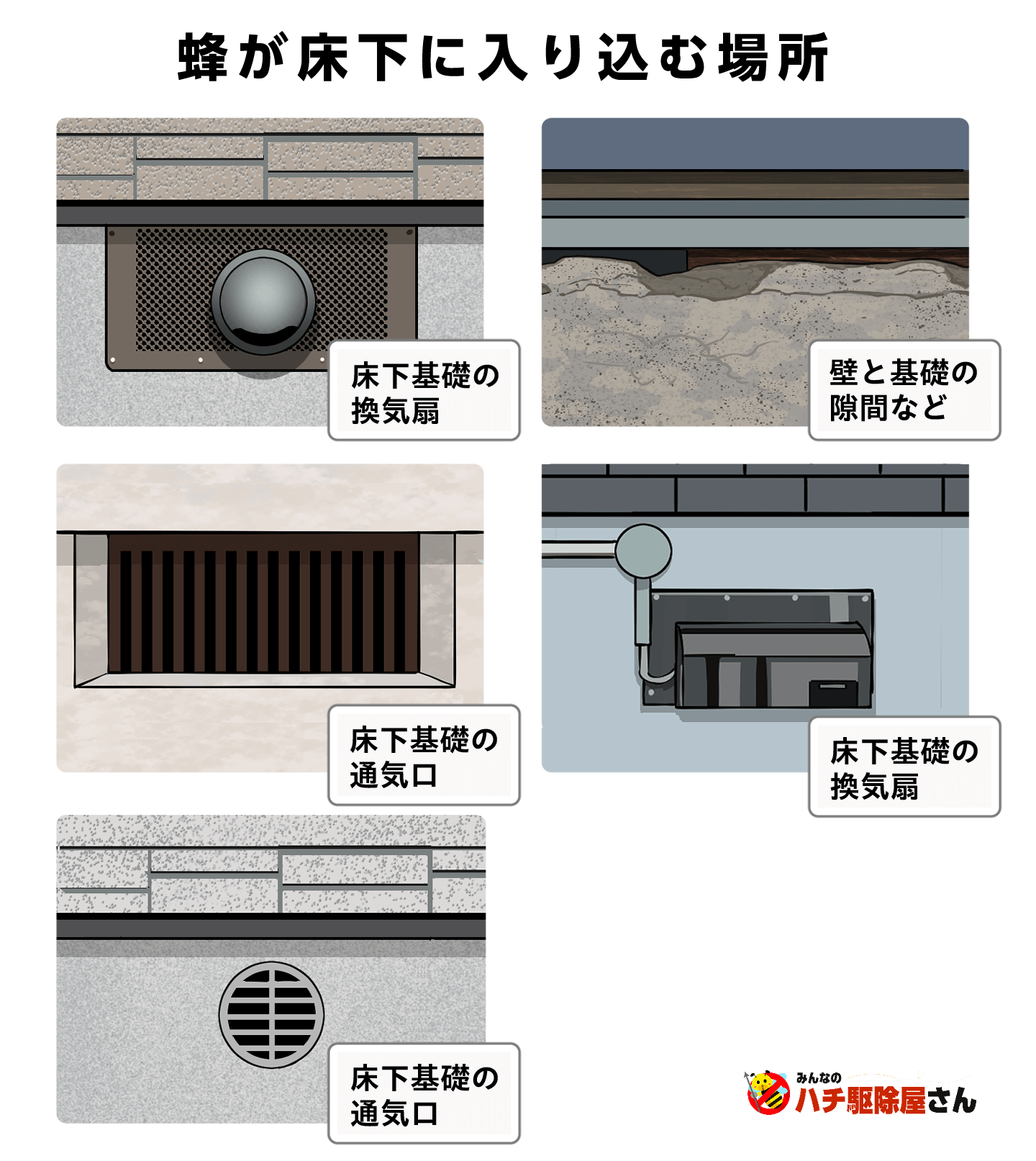

建物の床下(基礎部分)には、空気が通り抜ける換気口があることが多いです。

最近の住居は、機械換気システムが発達し、換気口のない家も増えています。 そのような家でも、ハチのような小さな虫がすり抜けるような、構造的な隙間が存在するケースが多いです。

具体的には、次のような場所から、女王蜂が営巣のために床下に入り込みます。

4月下旬から5月の春先にかけて、女王蜂が床下に入り込み、いつの間にか巣をつくっていることがあります。

6月から7月の梅雨時や初夏の季節には、働き蜂が増えていき、巣の形はソフトボール大ほどに成長します。

床下に生息する働き蜂は、日中、幼虫のために水や食べ物を取りに行き、床下の換気口や隙間から盛んに出入りします。 夜になると多くの働き蜂が巣に戻ってきて、休息を取ります。

この記事では、床下のハチの巣駆除について解説しました。

まとめると、次の通りでしたね。

根本的な解決になっていれば幸いです。

少しでもお役に立てればと思い、記事を執筆しました。

ご自宅床下の蜂の巣被害が、早く解決しますよう祈っております。

この記事を監修したハチ退治の専門家

日向 準(ひむかい じゅん)

一言で「床下」と言っても、その構造は多種多様です。 たとえば古民家住宅の床下は、土や石の土台の上に木の柱を組んで、風通しをよくすることが一般的ですよね。

その後の住宅の基礎は、布基礎やベタ基礎と言って、コンクリートで外周が覆われています。 最近では基礎の外周部分にあえて換気口をつくらず、基礎と土台の間に「基礎パッキン」を挟み込んで施工する住宅も増えてきました。

床下の構造が多様化しているため、柔軟な対応が求められています。

蜂の巣が大きくなるほど、刺される危険も増し、駆除費用も高額になりますので、巣を見つけたら速やかにハチ駆除専門会社に依頼しましょう。

こちらの記事もオススメです!>> すべての記事を見る

ハチ対策の知識>> すべての記事を見る