ご自宅の庭や周辺で、これまであまり見かけなかった黒いハチが飛んでいると、不安になりますよね。

とくに小さなお子さまやペットがいるご家庭では、なおさら心配なことと思います。

そのハチの正体は、もしかしたら「クロスズメバチ」かもしれません。

クロスズメバチは土の中などの低い場所に巣をつくるため、わかりにくいのが難点です。

そして巣はときに数百匹から千匹以上の規模(コロニー)に成長することもあります。

クロスズメバチの毒性は、オオスズメバチほど強くないものの、働き蜂の数が多いため注意が必要です。

実際に「公園を歩いていたら、見つけにくい場所にクロスズメバチの巣があり、幼児が刺された」といった被害も報告されています。

この記事では、クロスズメバチの基本的な生態や特徴、巣を作りやすい場所、そしてもっとも重要な「安全な対処法」まで、みんなのハチ駆除屋さんがくわしく解説します。 正しい知識を身につけて、焦らず安全に行動しましょう。

※もしお家に巣が作られてしまった場合は、みんなのハチ駆除屋さんへご相談ください。

最短30分でお伺いし、被害が出る前に対処させていただきます!

蜂の巣駆除の料金・到着時間をサクッと知りたい方はかんたん無料Webお見積もりをどうぞ。

まず、ご自宅の周りを飛んでいるハチが本当にクロスズメバチなのか、落ち着いて観察してみましょう。

見分けるためのポイントは「大きさ」「色」「飛び方」です。

| 和名 | クロスズメバチ |

|---|---|

| 学名 | Vespula flaviceps |

出典:PhotoAC 出典:PhotoAC |

|

| 大きさ | ミツバチと同じくらい(約1cmから1.8cm)。 スズメバチの仲間と聞くと大きなハチを想像しがちですが、クロスズメバチは意外と小柄。身近なミツバチと同じくらいのサイズ感です。 |

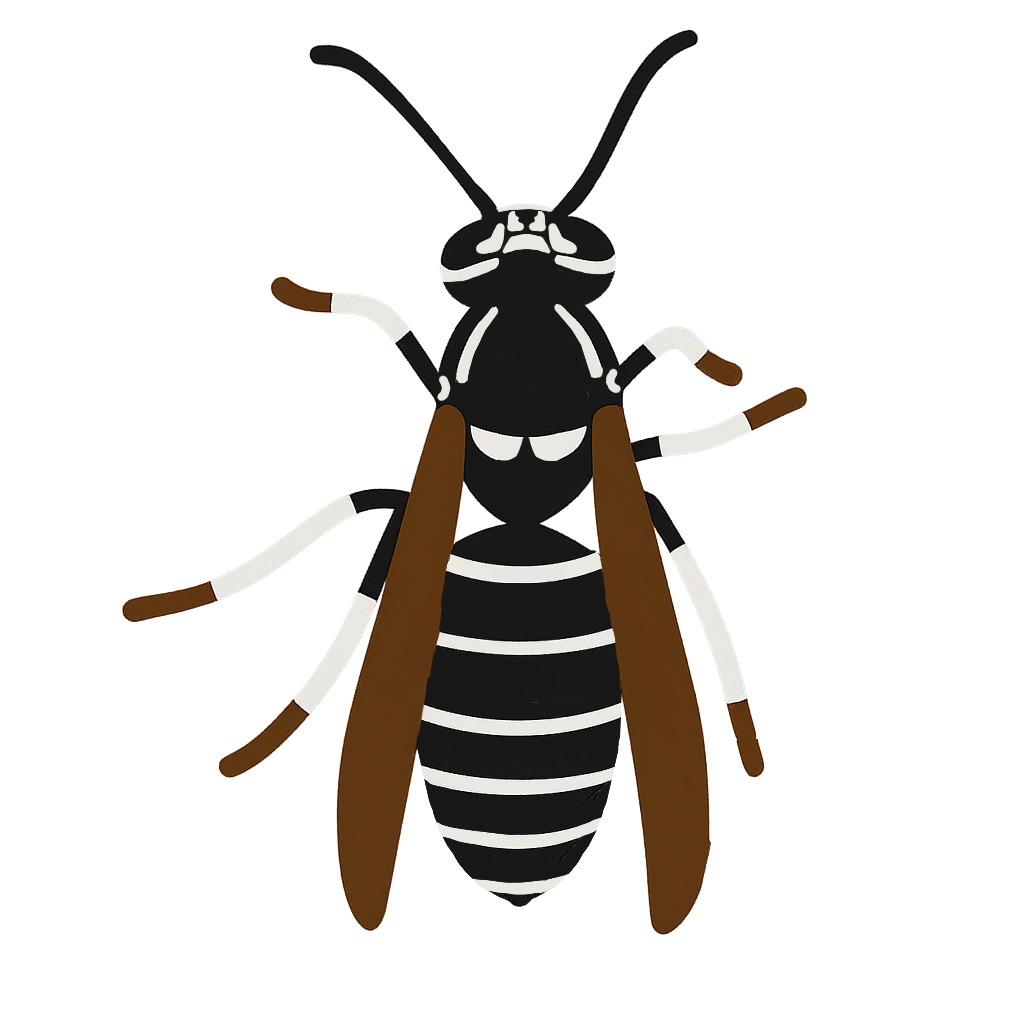

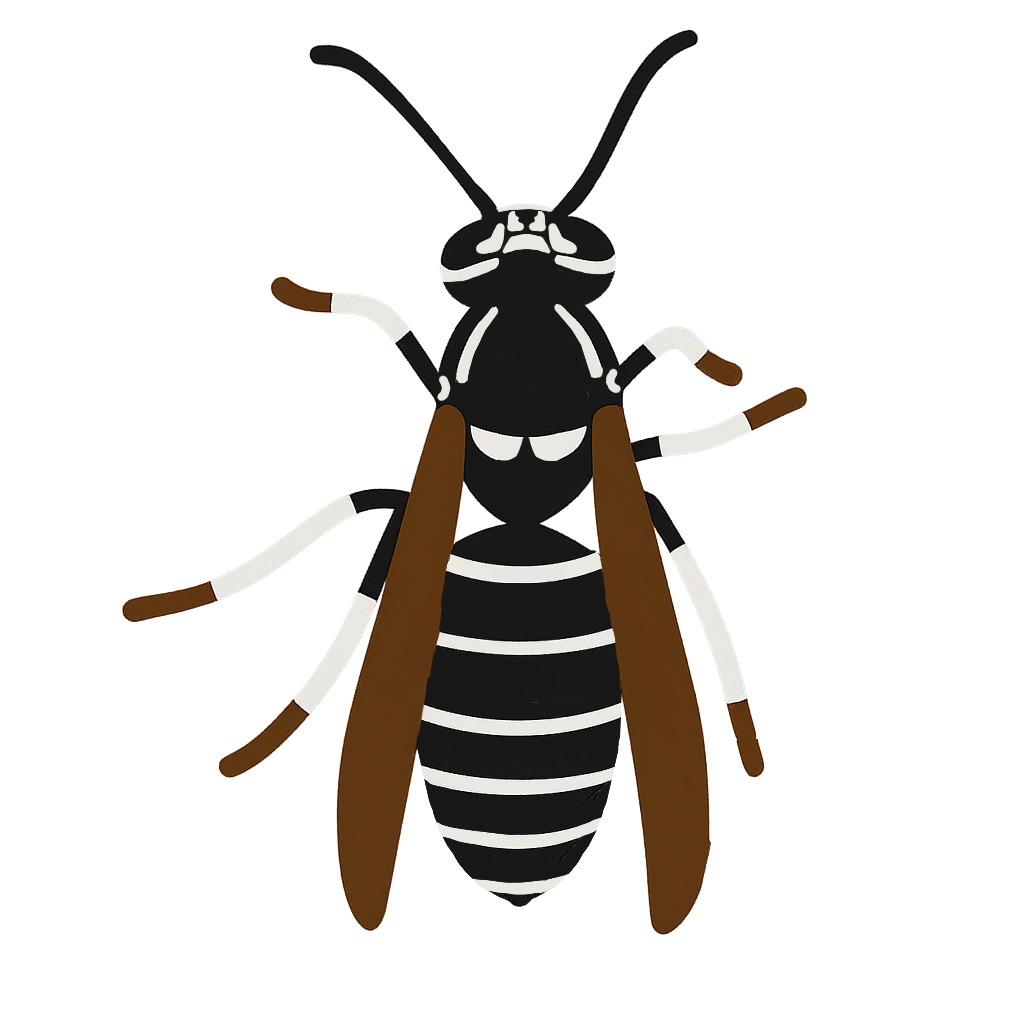

| 色と模様 | 全体的に黒っぽく、白い縞模様がある。 名前の通り、体は光沢の少ない黒色がベースです。そこに、はっきりとした白い縞模様が入っているのが最大の特徴。よく見かけるキイロスズメバチのような黄色い模様ではありません。 |

| 飛び方 | 比較的直線的に、素早く飛ぶ。 アシナガバチのように足をだらりと垂らしてふわふわ飛ぶのではなく、直線的にキビキビと素早く飛び回ります。 |

分類上では「クロスズメバチ属」の中には「クロスズメバチ」「シダクロスズメバチ」「ツヤクロスズメバチ」「キオビクロスズメバチ」「ヤドリスズメバチ」の5種類が存在します。

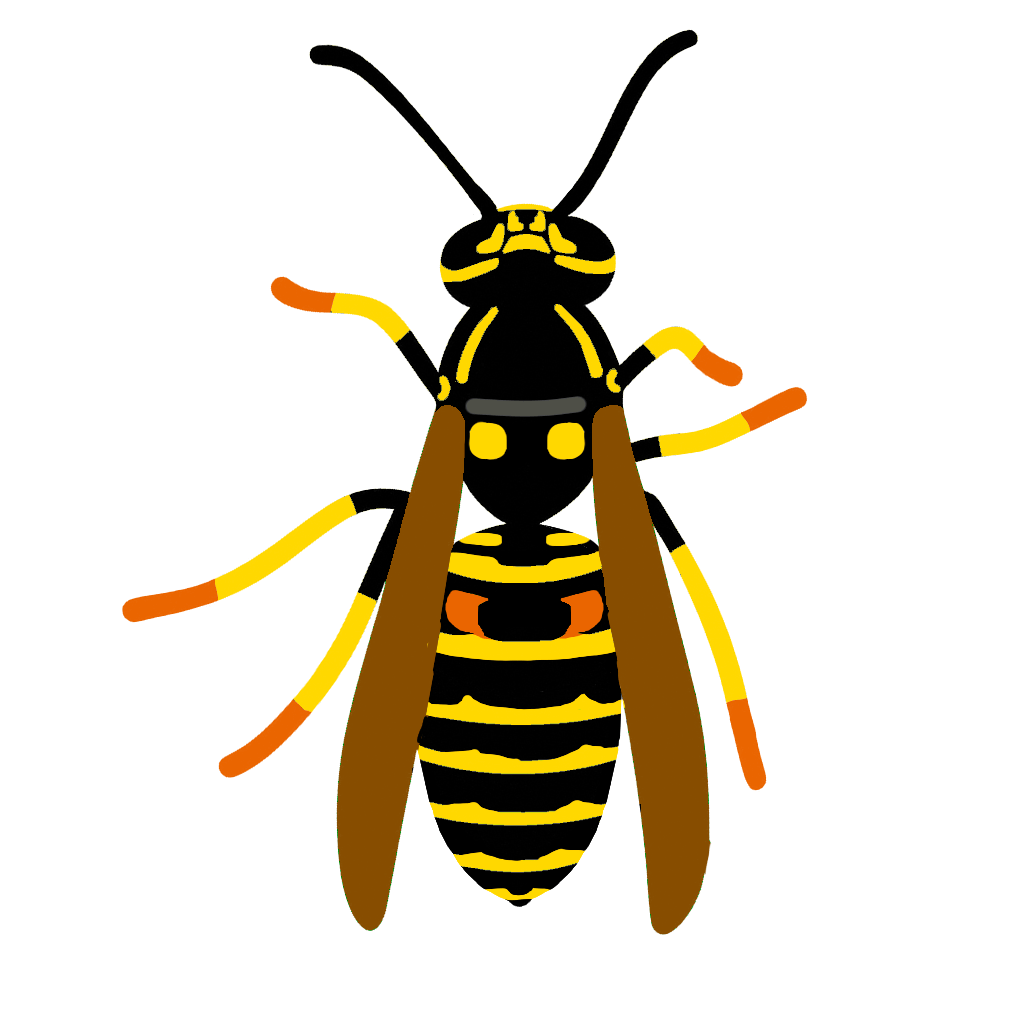

中には黄色とオレンジ色の模様が入っている種類もあります。

分布は主に本州となるものの、最近は北海道から奄美大島まで、生息域を拡大しています。

クロスズメバチとよく似た「腹部に細い縞模様のある蜂」と、数が多い「スズメバチ」「アシナガバチ」「ミツバチ」の違いをお伝えします。

| 種類 | 見た目 | 見分けるポイント |

|---|---|---|

| 腹部に縞模様のある蜂 | ||

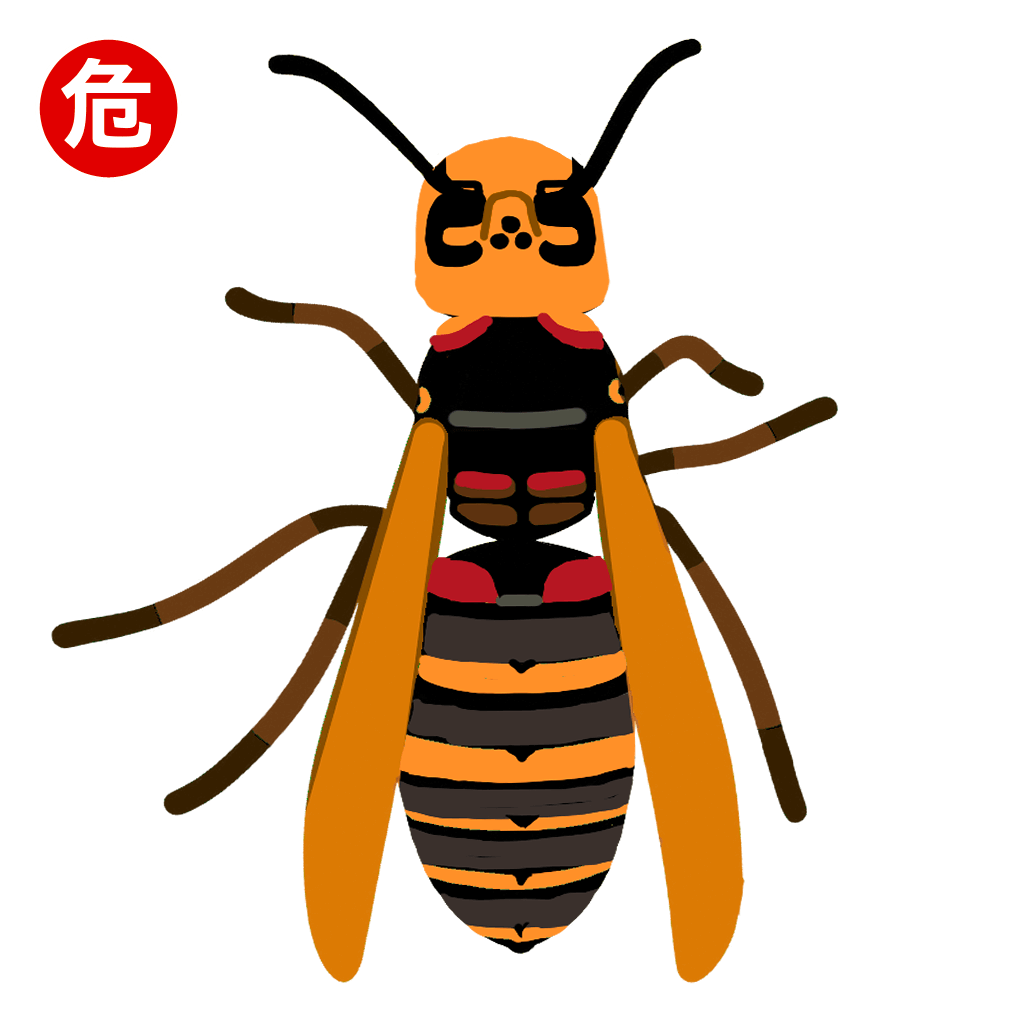

| クロスズメバチ、シダクロスズメバチ、ツヤクロスズメバチ、シロオビホオナガスズメバチなど |  |

全体的に黒と白で構成され、腹部に細く白い縞が入っている。大きさは約1cmから1.5cm。体の大きさや、コロニーの規模、頭部にある複眼の内側の模様で、どの種類か判別できる。敷地内で巣を見かけたら、まずはご相談ください。 |

| キオビクロスズメバチ (Vespula koreensis)のオスバチ |  |

クロスズメバチに酷似しているものの、腹部の縞や脚が鮮やかな黄色。女王蜂、働き蜂は、腹部に丸い模様が見られる。東京都、山梨県などで確認されている。腹部に黒い斑紋があればメス。 |

| ヤドリクロスズメバチ(ヤドリスズメバチとも) |  |

クロスズメバチ属の1種だが、腹部の縞模様が鮮やかな黄色で、黄色やオレンジ色の左右対称の丸い模様がついている。ツヤクロスズメバチの巣に寄生する。北海道や本州で見られ、数は少ない。 |

| 日本でよく見かける、毒を持つ蜂 | ||

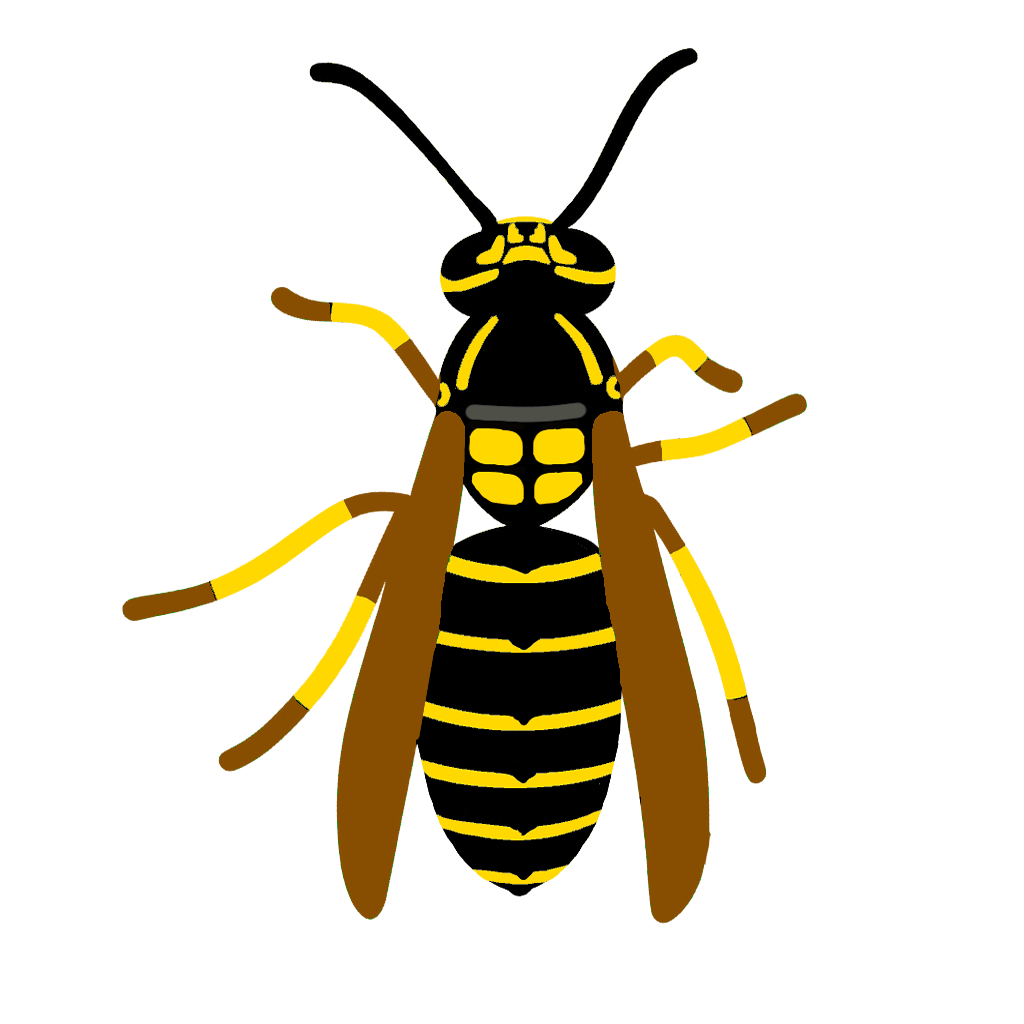

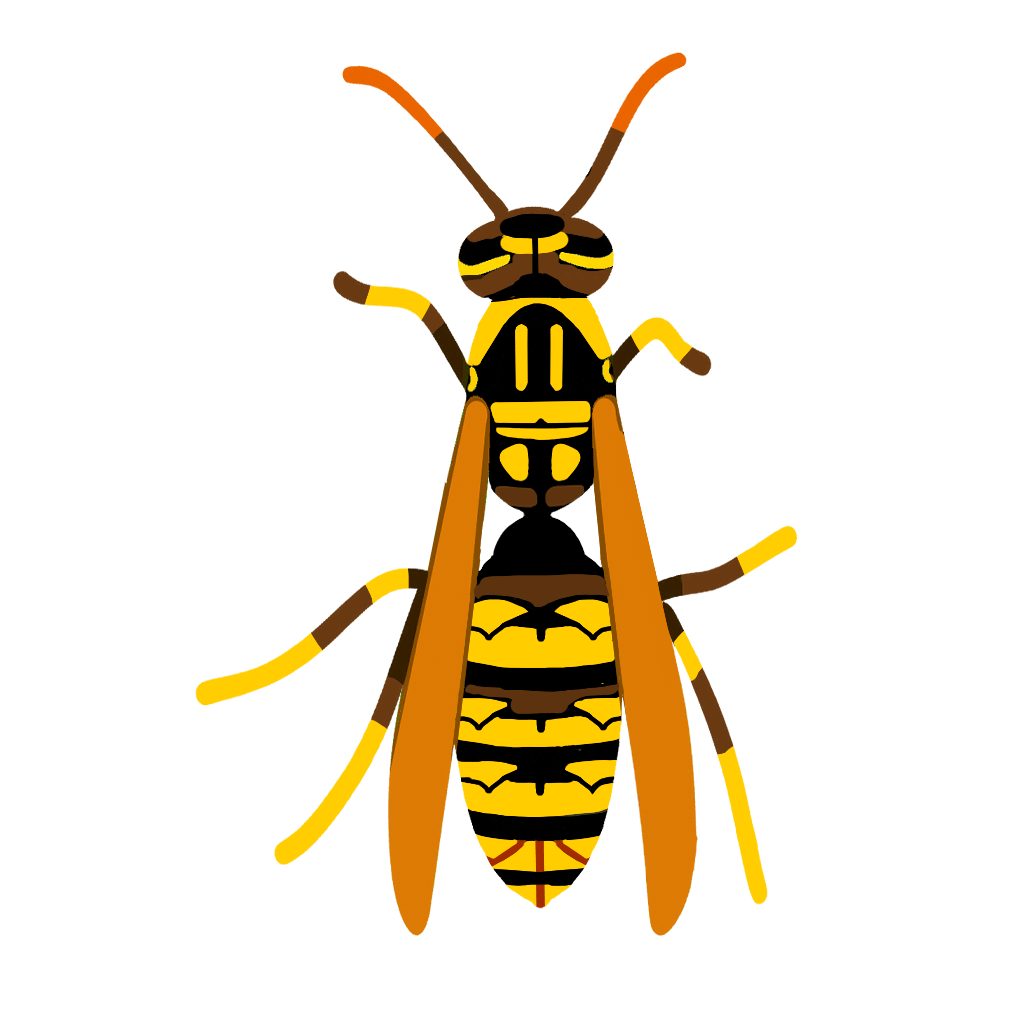

| オオスズメバチ 、キイロスズメバチ(毒性:強) |  |

体長2.5cm以上と明らかに大きい。全体的にオレンジ色や黄色みが強い。とても危険なので近づかないでください。脚が黄色ければキイロスズメバチ。 |

| キアシナガバチ、セグロアシナガバチ(毒性:やや強) |  |

体つきが細長くスマート。くびれがある。飛ぶときに後ろ脚をだらりと垂らす。スズメバチほどではないものの毒針で刺される危険あり。 |

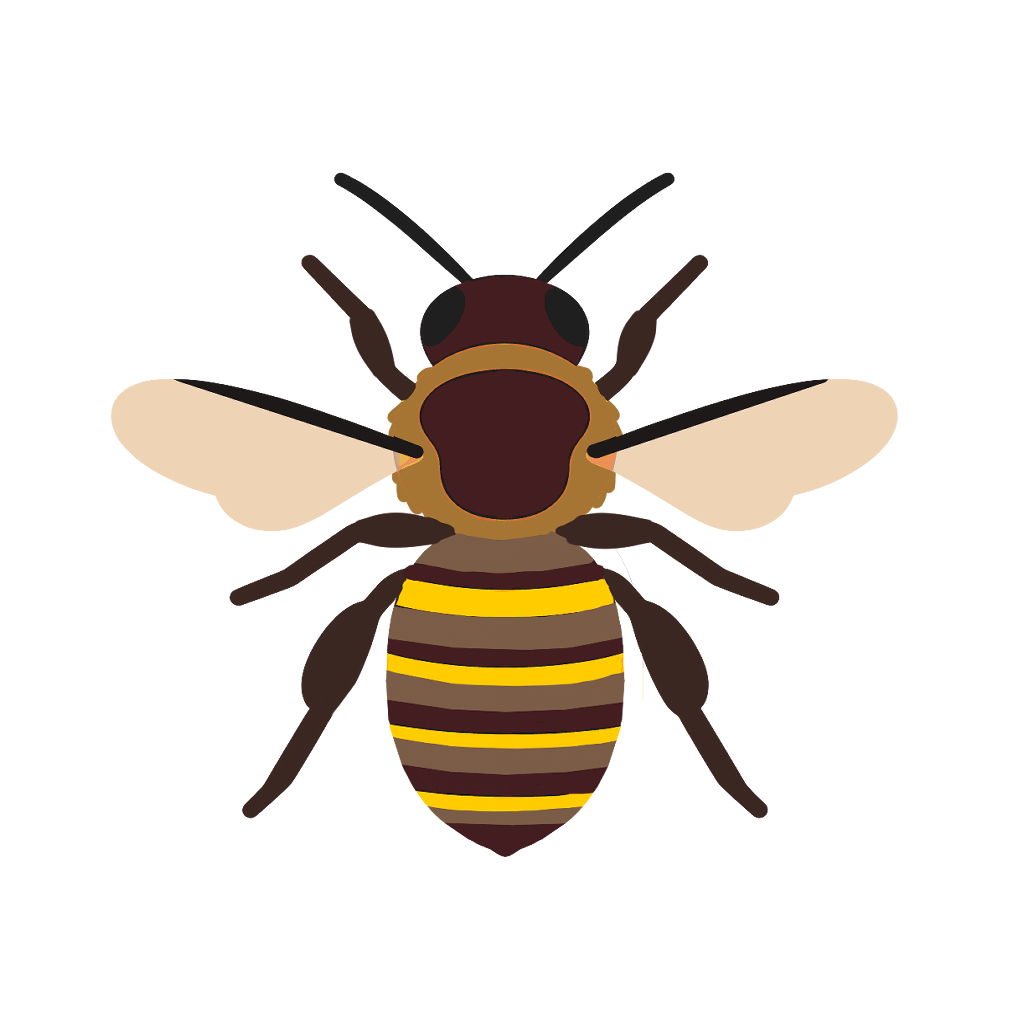

| ミツバチ (毒性:中) |

|

ずんぐりと丸っこく、全体が黄褐色のふわふわの毛で覆われている。花の蜜を集めていることが多い。秋冬にかけて働き蜂の数が増えること、巣の蜜だれに注意。 |

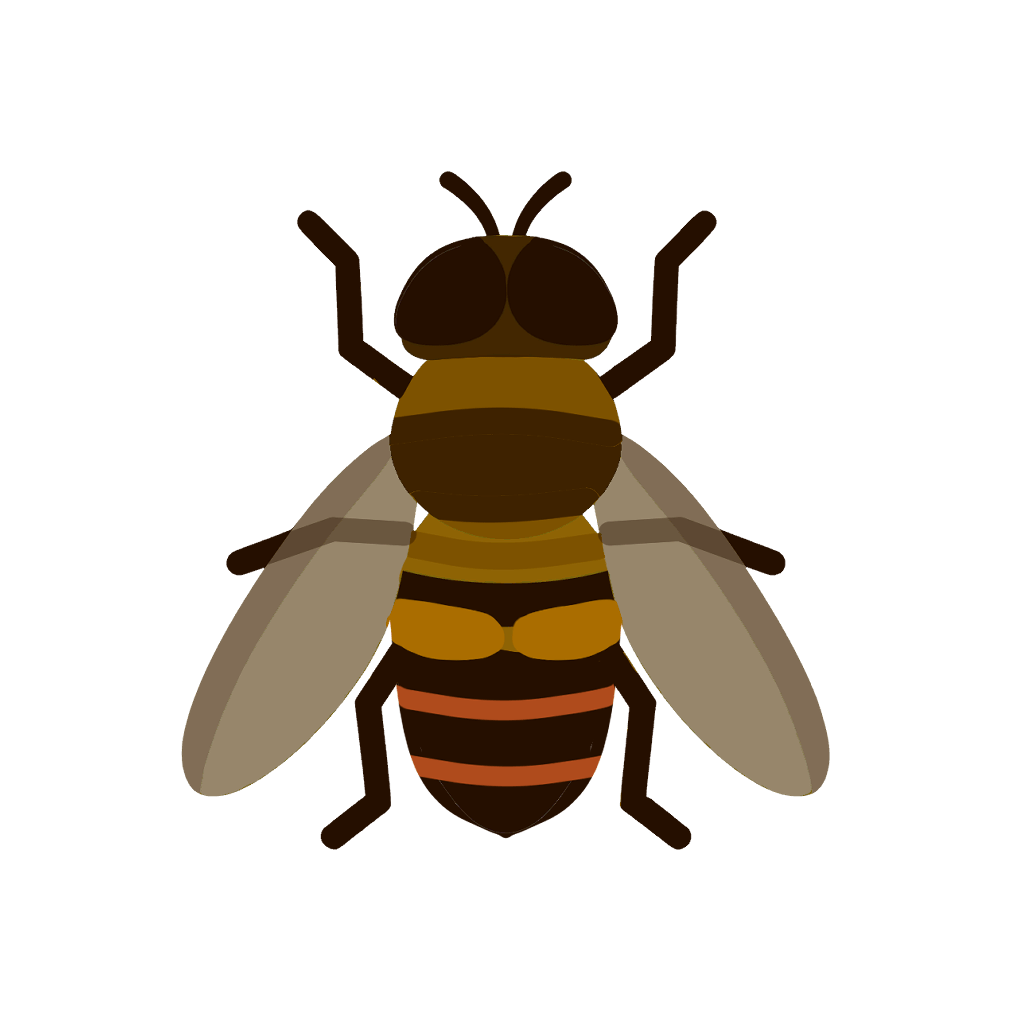

| ハナアブなど |  |

ハチに擬態しているアブの仲間。クロスズメバチと似た模様で、くびれがある種類も存在する。他の蜂よりも複眼が大きいことで見分けられる。黒地に白色もしくは黄色の縞模様が入っている。ハエの仲間で、人を刺さない。 |

日本の住宅地でよく見られるスズメバチやアシナガバチは黄色(オレンジ色)と黒色をしていますね。

一方で黒と白のツートンカラーのハチを見かけたら、クロスズメバチの可能性が高いでしょう。

▶スズメバチ・アシナガバチ・ミツバチの見分け方・危険性

多くのスズメバチは秋になると活動を終えますが、クロスズメバチは比較的寒さに強く、暖かい地域では12月頃まで活動を続けることがあります。

「もう秋だから大丈夫」と油断せず、冬の初め頃までは注意が必要です。

クロスズメバチの被害を防ぐには、まず巣のありかを知ることが重要です。

彼らが好むのは、雨風がしのげて、外敵から見つかりにくい「閉鎖的な空間」です。

とくに土の中に巣をつくりやすく、パッと見ただけでは巣の場所がどこにあるかわからないため注意が必要です。

営巣時期は4月から10月で、クロスズメバチは寒さに強いため、働き蜂は長ければ12月まで、女王蜂は越冬し、翌年の3月まで活動します。

女王蜂が1匹で初期の巣を作り始め、働きバチが増えてくると、巣はどんどん大きくなります。

7月頃の巣は、みかんやオレンジ1個分の丸いボール状の巣です。

しかし最終的には、直径20から30cm、巣板は8層から25層、働き蜂は500から1500匹の、巨大なマーブル模様の球体(集合体)に成長します。

クロスズメバチの巣は、規模が大きいものの、地中に埋まっていることが多いため、外から見ただけで巣の大きさを判断するのは困難です。

10月ごろ、土の中の巣を足で踏むと、数百匹の働き蜂が一斉に巣から飛び出してくるため、大変危険です。

クロスズメバチの巣づくりを予防することは、他のハチや鳥を寄せ付けないことにもつながります。

たとえばオオスズメバチという、大型のハチは、幼虫や蛹を食べようと、クロスズメバチの巣に近付くことがあります。オオスズメバチは毒性と攻撃性が強くたいへん危険です。

また、クロスズメバチ属の1種であるヤドリスズメバチは、同じツヤクロスズメバチの初期の巣に侵入することもあります。

ほかにも、ハチクマという猛禽類の鳥は、クロスズメバチの巣が好物で、よく巣盤を奪い雛のエサにします。

クロスズメバチの巣を見つけたら、早期に対処することで、これらの生き物がご自宅に寄り付くことを防げます。

もしクロスズメバチを頻繁に見かけたら、安全な場所(家の中など)から、そのハチがどこへ飛んでいくかを観察してみてください。

特定の場所に何度も出入りしている場合、そこに巣がある可能性が非常に高いです。

巣の場所が分かっても、絶対に自分で近づいたり、棒でつついたりしてはいけません。 みんなのハチ駆除屋さんでは、「蜂が数匹集まっていて、これから巣をつくりそうな気配がある」というお問い合わせもいただきます。 このような場合も、お気軽にご相談いただければと思います。

「スズメバチ」と聞くと非常に凶暴なイメージがありますね。

ただし、クロスズメバチの性格や危険性は他のスズメバチと少し異なります。

スズメバチの仲間では比較的穏やかな性格で、こちらから何もしなければ、人を積極的に襲ってくることはほとんどありません。

クロスズメバチは肉食性の狩り蜂ではあるものの、動物や虫の死骸、人の食べ残しなどに集まるだけですので、過度に怖がる必要はありません。

ただし、最大の危険は巣の防衛本能です。

クロスズメバチは土の中や木の根の隙間、茂みの死角など、非常に分かりにくい場所に巣を作ります。

そのため、人間が巣の存在に気づかずに近づきすぎたり、踏んでしまったりすると、巣を守るために一斉に襲いかかってきます。

毒の強さ自体は、オオスズメバチなどに比べると弱いとされています。

しかし、刺されれば激しい痛みと腫れを伴います。

よくあるのが、土の中の巣を気付かずに踏んでしまい、飛び出してきた働き蜂に何箇所も刺されて手足全体がひどく腫れてしまったという事例です。

最も警戒すべきは、ハチ毒アレルギーによる「アナフィラキシーショック」です。

体質によっては、刺されてから数分~数十分でじんましん、呼吸困難、めまい、意識障害などの全身症状が現れ、最悪の場合は命を落とす危険もあります。

過去に1度でもハチに刺された経験がある人は、次に刺された際にアナフィラキシーショックを起こすリスクが高まるため、とくに注意が必要です。

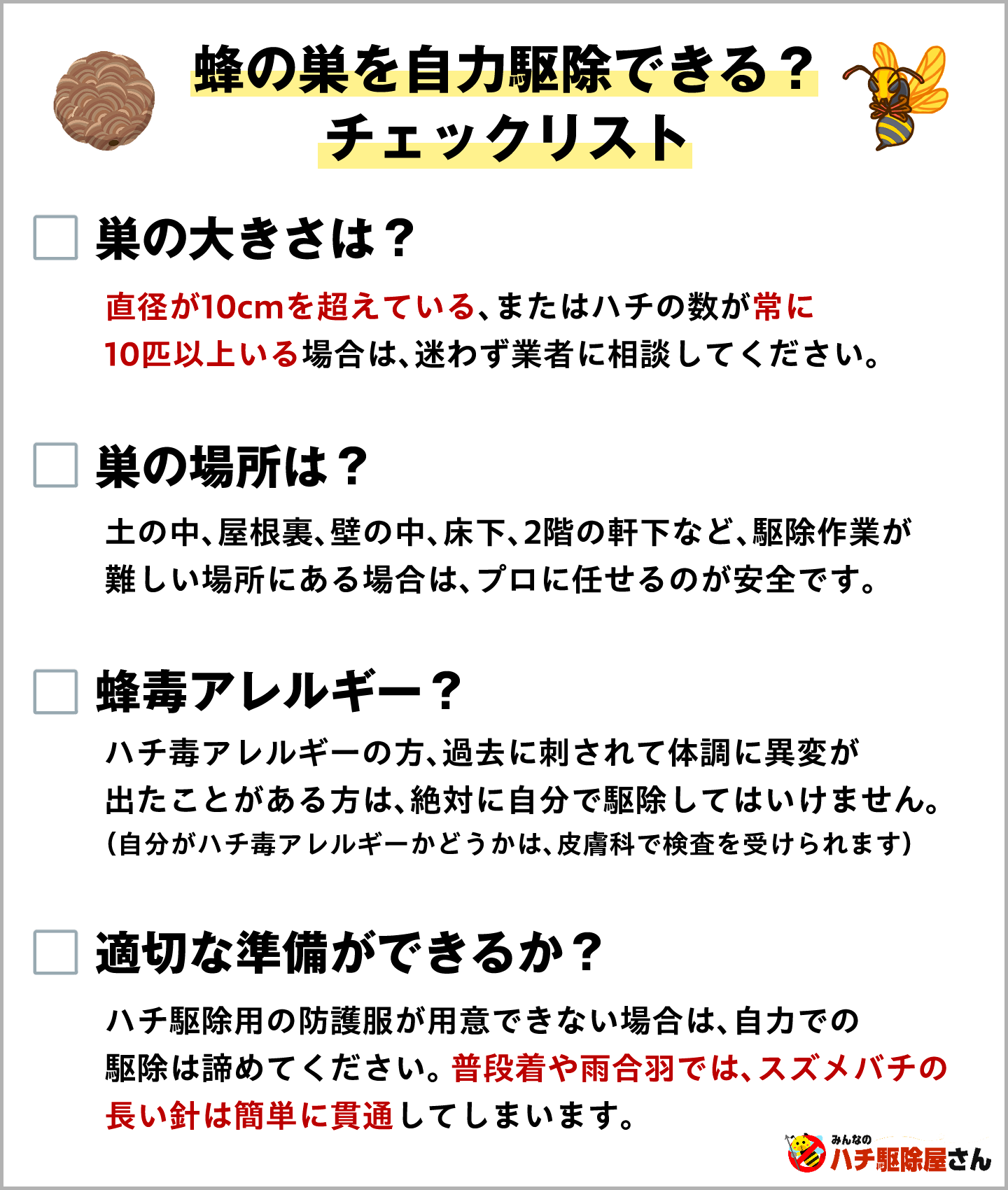

まずは下のチェックリストで、自力駆除が可能かチェックします。

上記のチェックリストを全てクリアし、「春先の作り始めの巣(直径10cm未満)」で、「手を伸ばせば届く開放的な場所にある」場合に限り、自力駆除が可能です。

自力駆除が不可能な場合は、お気軽にみんなのハチ駆除屋さんにお問い合わせください。

例)ハチの巣駆除用防護服等の貸し出し(新得町)

例)蜂駆除用の防護服の貸し出しについて(大樹町)

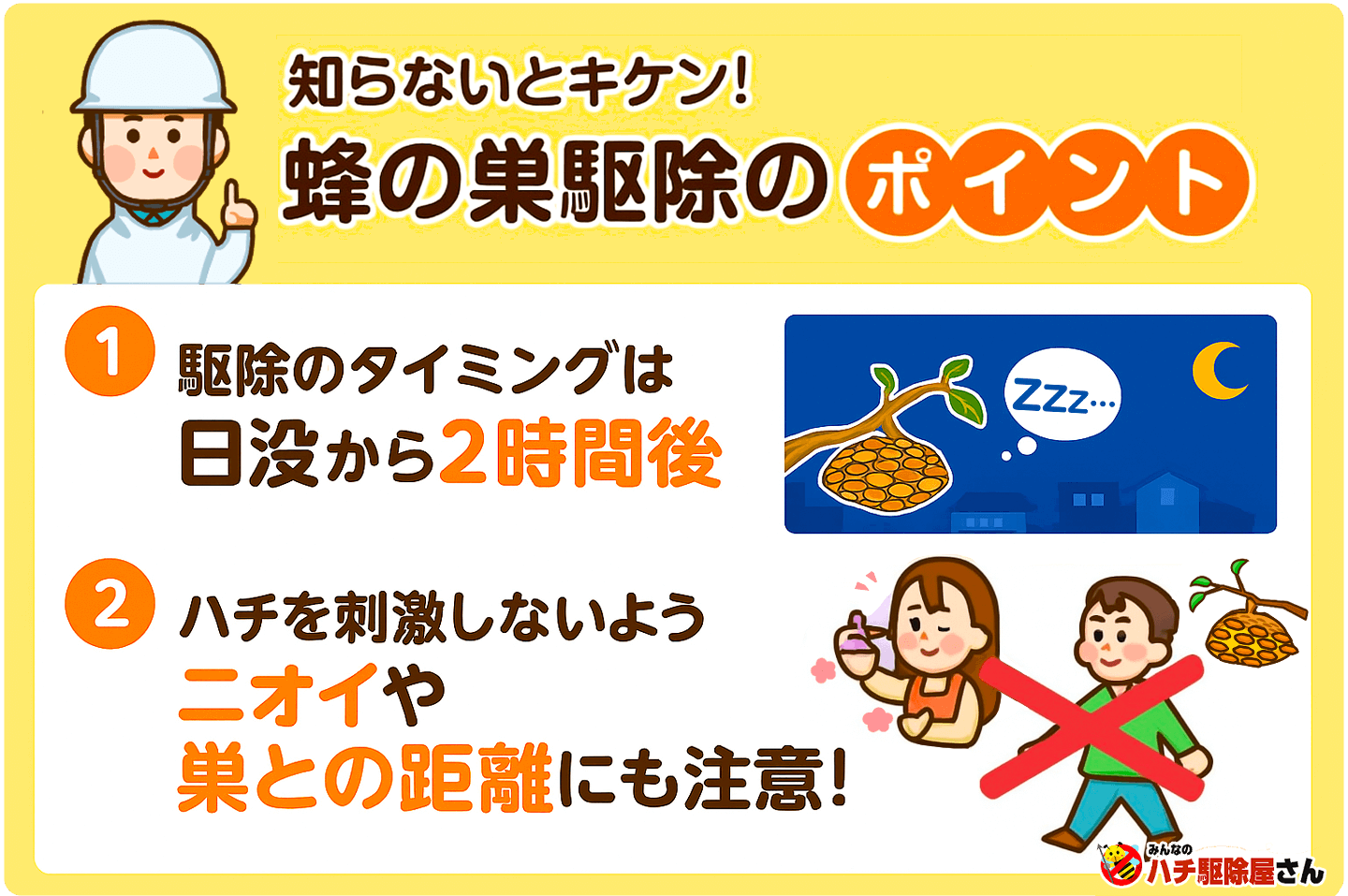

蜂の巣駆除は、働き蜂が巣に戻る夜間が狙い目です。

日中に駆除すると、その時外に出ていた他の蜂が後日戻って来る「戻りバチ」現象が発生しやすいためです。

ただし、クロスズメバチの巣は、巣の全体像がわかりづらく、地中からほかの生き物(ミミズ、クモ、ムカデなど)が出てくるといったイレギュラーな事態も起こり得るため、一般の方には難易度が高いです。

以下のようなケースでは、プロのハチ駆除業者に依頼することで、刺されることなく確実に駆除できます。

巣が大きくなってしまった場合や、土の中・岩や壁の隙間など、手の届きにくい場所にある場合は、無理せず専門業者に依頼するのがもっとも安全で確実です。

プロは専門的な知識と装備で、安全に巣を撤去してくれます。

また、駆除後に巣に戻ってきた「戻りバチ」対策や、再発防止のアドバイスなど、アフターフォローがしっかりしている業者を選ぶとより安心です。

料金相場は巣の場所や大きさによって変動するものの、まずは無料で見積もりを取ってくれる蜂駆除専門業者に相談することで、安全な対処と予防、両方が得られます。

ここでは、みんなのハチ駆除屋さんのクロスズメバチの巣駆除の事例を紹介します。

まずは、土の中のクロスズメバチの巣の駆除事例です。

お客さまからのお電話では、「自分では確認していないものの、隣の人から指摘があった」とのことでした。

庭の土の中に巣をつくっているようで、常に何匹か飛んでいる。 料金に折り合いがつけば、当日の駆除も検討しているとのことでした。

翌日のご都合のよい時間を確認し、駆除職員が現地にお伺いしました。

巣がある場所を確認し、まずは働き蜂の個体数を減らすため、何度かにわけて殺虫スプレーを噴射しました。

巣穴に向けて殺虫スプレーを噴射し、周りの働き蜂が動かなくなったら、巣盤を崩して処分したら完了です。

続いて、8月の事例です。

お客さまから、「2階のベランダの小さい蜂の巣ができてきていて、駆除の料金が知りたい」とお電話をいただきました。

巣の大きさは、外から見た感じでは20cm前後、高さは1メートル前後、種類は不明とのことでした。

駆除は翌日の午後を希望するとのことで、さっそく駆除職員がお伺いしました。

蜂の巣の位置を確認し、後日改めて駆除いたしました。

最後に、9月の事例も紹介します。

お客さまからのお電話では、「家の壁、換気扇の部分に25cmぐらいの蜂の巣ができている」とのことでした。

常に数匹の蜂の数が飛んでいる状態で、料金が折り合い次第、当日作業も検討しているとのことで、その日の夕方にお伺いしました。

見積もりをご提示したところ、後日改めてご依頼があり、アフターフォローを含めて駆除作業を実施しました。

みんなのハチ駆除屋さんでいただくお問い合わせは、「(Webなどで写真を調べて)おそらく、スズメバチだと思う」「クロスズメバチのように見える」という段階でのご相談も多いです。

どのような種類の虫か迷ったら、まずはお気軽にご相談ください。

蜂の巣駆除の料金・到着時間をサクッと知りたい方はかんたん無料Webお見積もりをどうぞ。

クロスズメバチの女王バチが巣作りを始めるのは3月から5月頃です。

この時期、クロスズメバチが地中などの低い位置に巣をつくることが多いので、あらかじめハチ専用の忌避スプレーを散布しておくことが効果的です。

ただし、ご自宅周辺でシロアリ被害があった・ありそうな方には、この方法はおすすめしません。

クロスズメバチの巣作りを防止するための蜂よけグッズにはさまざまなものがあります。

ガーデニングや畑などで「あまり強い殺虫剤を使いたくない」という方は、ハッカ油や木酢液など、環境にやさしい成分のものを使うことで、植物を守りながら蜂対策できます。

高い位置の対策では、オニヤンマの模型、液状の蜂トラップ、紙でつくるスズメバチの巣の模型などで「効果があった」という人もいます(巣の模型は、おもにアシナガバチ対策で使われます)。

これらの商品はオンラインストアのほか、ホームセンターや薬局でも販売しています。

また、家の周りの通気口にネットを張ったり、壁の隙間をパテで埋めたりして、女王バチが侵入できる物理的な隙間をなくしておくことも、有効な予防策となります。

最後に、日本、そして世界のクロスズメバチについて紹介します。

長野県、群馬県、岐阜県など一部の山間地域では、クロスズメバチは「ジバチ」「ヘボ」などと呼ばれ、その幼虫やさなぎを加工し、佃煮や缶詰、「へぼめし」と呼ばれる炊き込みご飯を食べる伝統的な食文化があります。

長野県の伊那市では、「すがれ追い」「すがり追い」といって、クロスズメバチが食べる魚介類や肉類を吊るし、集まった働き蜂に目印をつけて巣の場所を特定し、さらに巣を大きくしてから食用として回収するという養蜂家の方もいます。

海外でも、中国やアフリカ、タイ、メキシコ、ルーマニア、エクアドルなどで、蛹になる前の蜂の子の食文化が存在します。 昆虫食は今、世界で注目されているのです。

このようにクロスズメバチは、貴重なタンパク源として珍重されてきました。

しかし一般の方が、クロスズメバチの蜂の巣に無防備に近付くと、刺される危険があります。

クロスズメバチの巣に近付くときは、この記事で紹介した「蜂駆除用の防護服」や、頭を隠すヘルメット、厚手の手袋など、蜂刺されを未然に防ぐ装備を必ず着用しましょう。

クロスズメバチは、自分から積極的に襲ってくることは少ないものの、巣の場所がわかりにくいため、意図せず刺激してしまう危険性があるハチです。

「これってクロスズメバチ?」と迷ったら、お気軽に私たちみんなのハチ駆除屋さんにご相談ください。お客さまの安全を第一に、迅速に対応いたします。

この記事を監修したハチ退治の専門家

日向 準(ひむかい じゅん)

クロスズメバチは、日本に古くから存在する蜂で、食用としても親しまれています。

基本的には大人しい蜂ではあるものの、巣の場所がわかりづらく、最盛期には巣の規模も大きくなるため、注意が必要です。

自然豊かな公園やアウトドアでは、クロスズメバチが飛んでいないか十分注意し、なるべく無香料の洗剤や白い帽子や衣服を着用したり、目や髪を保護することをお勧めします(スズメバチの色覚は人間とは異なり、色の濃いもの・黒いものをめがけて攻撃する習性があります)。

また、クロスズメバチが家の敷地内を飛んでいることに気付いたら、刺されないよう注意しながら、出入り口を確認してみてください。

もしも巣の位置を特定できない場合も、まずはお気軽にみんなのハチ駆除屋さんにお声がけいただければと思います。駆除職員が速やかにご自宅にお伺いし、巣の位置を探します。

こちらの記事もオススメです!>> すべての記事を見る

ハチ対策の知識>> すべての記事を見る