埼玉県 Y・K様

毎年スズメバチに巣を作られて困っています。

スズメバチトラップという罠で対策してみたいのですが、作り方がわかりません。安全で正しい作り方を教えてください。

みんなのハチ駆除屋さんの作業員、日向がお答えします!

そもそもスズメバチトラップとは、女王蜂を捕まえて巣作りを事前に食い止めるためのもの。

スズメバチの凶暴性が増す夏場に設置して捕獲するのではなく、巣が作られ始める前の4月〜5月に設置するのが正しい使い方です。

トラップには一般的に、酒・酢・砂糖を混ぜたもの(=誘引剤)を使います。

これらを混ぜると微生物によって発酵が進み、スズメバチをおびき寄せる樹液のような甘いニオイが発生します。

このあと実際の写真とともに、正しい作り方を解説しますね!

ちなみに、スズメバチトラップは市販の商品もあります。

「自分で作るのは面倒くさい」という方は、手軽に使用できる市販の商品もチェックしてみてください。

※もし「今、巣が作られている」という場合にスズメバチトラップを使うのはNG。みんなのハチ駆除屋さんにお気軽にご相談ください。

ハチ駆除のプロがすぐに駆けつけて、安全に対処いたします!

蜂の巣駆除の料金・到着時間をサクッと知りたい方はかんたん無料Webお見積もりをどうぞ。

スズメバチトラップの作り方はとてもカンタン。

この3ステップで完了です。

材料と手順を詳しく解説していきますね!

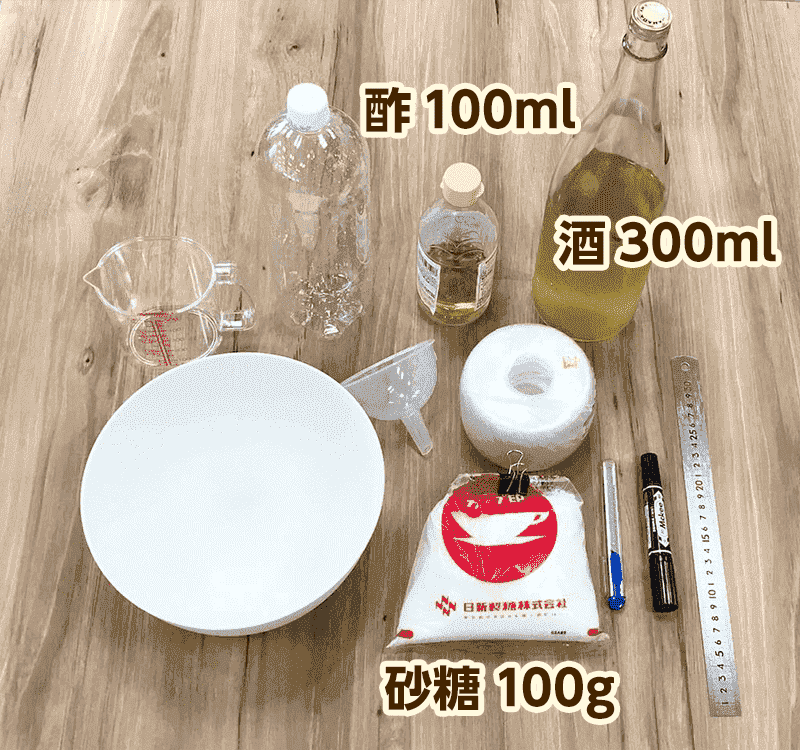

スズメバチトラップを作るのに必要な材料はこちら。

| 誘引剤 |

|

|---|---|

| トラップ容器 |

|

| 作業に必要な 道具 |

|

誘引剤の分量は、1.5〜2Lのペットボトル1本あたりに適した量を記載しています。

トラップをいくつか作る場合は、酒:酢:砂糖=3:1:1の割合を目安に量を調節してみてください。

ちなみにブドウの皮は、誘引剤の発酵を促進させるために効果的です。

無くても発酵は進むので、用意できなくても問題ありませんよ。

誘引剤の材料は上記の他にもさまざまで、愛知県大府市や神奈川県三浦郡葉山町などの自治体ページ、またNHKの特集などでも異なる調合が紹介されています。

一部を紹介しますので、ご自宅にあるもの・用意しやすいもので作ってみてください。

「結局どれが一番効果的なの?」という質問も多いですが、気候や地域、スズメバチの発生状況では少しずつ効果も変わる可能性があります。

たとえば神奈川県横浜市で行った研究調査では、 同じ誘引剤でも設置地域によって捕獲数が異なるデータが出ています。

同じ誘引剤でも効果が異なる場合があるため、いろいろな作り方を試してみてもいいでしょう。

誘引剤の作り方は、必要な材料を混ぜるだけです。

直接ペットボトルの中に入れても問題ありませんが、今回は事前にボウルの中でよく混ぜてから注ぎました。

「ろうと」を使用すると注ぎやすいですよ!

直接ペットボトルに入れる場合は、入れた後によく振って混ぜるようにしてくださいね。

続いてはトラップ容器を作成しましょう。

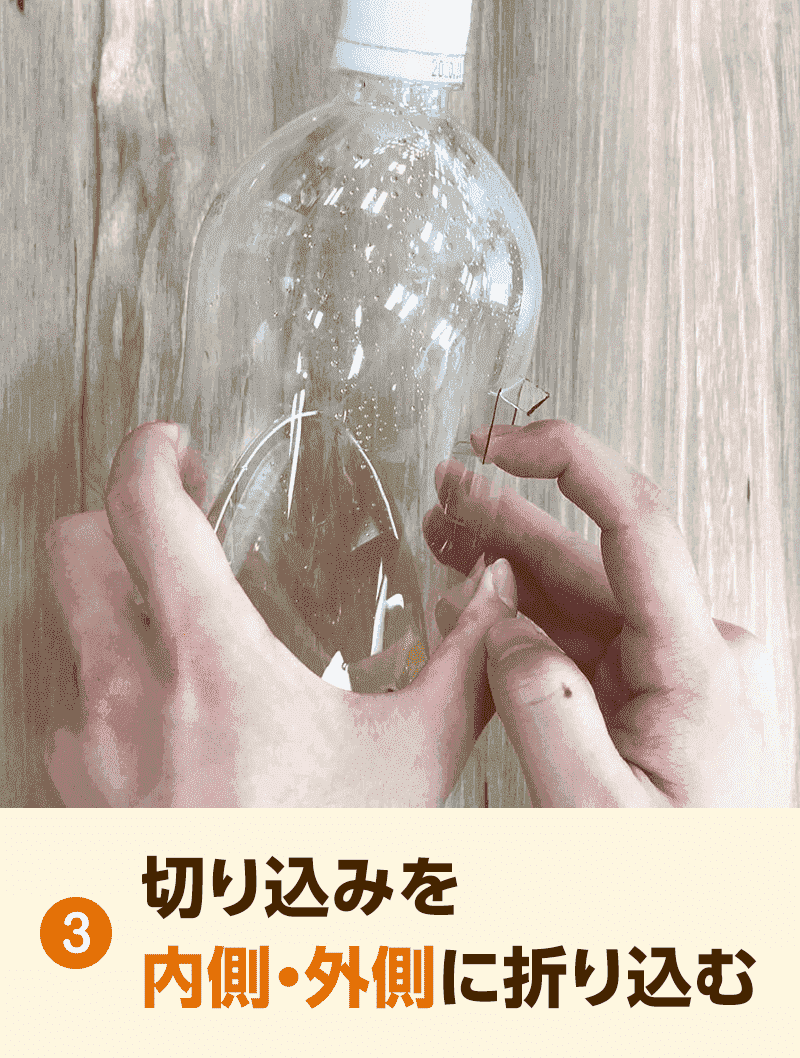

ペットボトル上部に、スズメバチを侵入させるための2cm四方の窓を4つ開けます。

雨がトラップに入るのをなるべく防ぐため、上部の切り込みは外側に。

スズメバチが外へ出ないよう、下部の切り込みは内側に折り曲げましょう。

スズメバチトラップはこのように、スズメバチが逃げにくい環境を作って捕獲するものです。

羽が誘引剤に触れると飛行が難しくなり、そのまま溺れてしまう…というわけなんですね。

ちなみに容器を作ってから誘引液を注いでも構いませんが、空けた穴からこぼれやすくなってしまいます…。

誘引液を入れてから穴を空けるのがおすすめですよ。

穴を空けたら、設置のためのひもを括り付けて完成です!

ちなみに、ここまでの所要時間は15分程度でした。

実際にスズメバチトラップを作っている方の動画もアップロードされています。

こちらも参考になるので、気になる方はご覧くださいね!

スズメバチトラップが完成したら、実際にトラップを取り付けましょう!

スズメバチトラップは、スズメバチが巣作りを開始する前の時期(4月〜5月頃)に設置してください。

巣が作られ始める6月〜7月になると働き蜂の数が急激に増えます。

この時期に使用すると、大量の働き蜂をおびき寄せることになるため危険です。

そもそもスズメバチトラップは、女王蜂を捕獲して巣作りを食い止めるためのものでしたよね。

巣作りが行われる前までに設置し、巣作りを予防しましょう。

※すでに巣がある場合は絶対に使用しないでください※

トラップの設置作業は早朝(日の出の前)か夜間(日没から2〜3時間後)に行いましょう。

スズメバチは日中、巣作りの場所やエサを探しに飛び回っています。

設置中にスズメバチが寄ってきて刺されてしまうのを避けるため、スズメバチが休んでいる夜間〜早朝に行うのが重要です。

実際に、日中に設置作業を行ってしまい女王蜂が寄ってきたケースがありました。

女王蜂の攻撃性は低いですが、時期によっては働き蜂も飛び回っていることもあるので注意してください。

スズメバチトラップは、子どもが手の届かない高さで人が近づかない場所(木の枝部分など)に設置しましょう。

子どもが遊んでいる最中など、トラップに触ってひっくり返してしまったら大変です。

中に入っているスズメバチが生きていたら刺される可能性がありますし、雑菌だらけの誘引剤を浴びることになってしまいます。

また、ベランダや軒下などのよく出入りする場所に設置すると、トラップに寄ってきたスズメバチに刺される危険も。

子どもが届かない場所、かつ私たち大人もあまり近づかない場所に設置してください。

加えて、可能であれば日陰になる場所を選ぶのをおすすめします。

というのも、日に当たると誘引剤が蒸発しやすくなるほか、誘引剤の中で発酵を助けている微生物が死滅してしまうためです。

スズメバチトラップの交換の目安は取り付けから2週間程度。

2週間を過ぎると、徐々に効果が薄れてきてしまいます。

2週間経っていなくても、女王蜂で誘引剤の水面が見えなくなってきたら、中身を交換しましょう。

交換の際は、中に入っているスズメバチが完全に死んでいることを確認してくださいね。

トラップの中身は以下の手順で処分してください!

完全にスズメバチトラップを撤去する場合、そのまま捨てるのはNGです。

トラップの容器と中身を分別して処分しましょう。

スズメバチトラップを使用する際は、あなた自身や周りの人の安全のために次の2つのことに注意してください。

スズメバチトラップは、誘引剤を使ってスズメバチをおびき寄せるものです。

周りの人が刺されないように、「スズメバチを捕獲しています。触らないでください。」「危険!スズメバチ捕獲中」といった張り紙をトラップに取り付けておきましょう。

さらにスズメバチは、死んでからも24時間程度は反射的に毒針が動きます。

トラップにかかったスズメバチは決して触らず、先ほどお伝えした方法で処分してくださいね。

ちなみにスズメバチトラップは、アシナガバチやミツバチの捕獲にはあまり効果がないためご注意ください。

スズメバチトラップは、その効能の高さから多くのご家庭で使用されているようです。

中には、地域単位でスズメバチトラップを使い、蜂の巣予防に取り組んでいるケースも。

(参考:「宇部で「スズメバチトラップ」回収 最も大きい女王バチは体長6センチ」山口宇部経済新聞)

ただ、使用するのはスズメバチに巣を作られやすい場所のみにしましょう。

スズメバチは私たちにとっては危険な生物ですが、農作物を食い荒らす害虫を食べてくれるなど益虫としての役割も担っている生物です。

やみくもに設置しないこと、スズメバチをむやみに捕獲するための道具ではないことを覚えておいてくださいね。

「せっかくトラップを作ったのに効果がなかった…」

「またスズメバチに巣を作られてしまった」

もしもスズメバチに巣を作られてしまったら、被害が出る前に早めに対処しましょう。

巣が小さいうちはご自分で駆除することも可能ですが、7月以降の大きくなった巣は本当に危険です。

大きくなってしまった巣は、専門の駆除業者に依頼することで安全にすみやかに駆除できます。

自分では対処しきれないと感じたら、業者を頼ることも検討してみましょう。

とはいえ…あらかじめスズメバチトラップで巣を防げるのが1番ですよね。

記事で紹介した方法を実践して、何度も作られるスズメバチの巣から解放されましょう。

ここまでは、みんなのハチ駆除屋さんの日向がお届けしました。

スズメバチに関するお悩みが解決されることを願っています。

こちらの記事もオススメです!>> すべての記事を見る

ハチ対策の知識>> すべての記事を見る