「黒くて大きなハチがブンブン飛んでいる。これってクマバチ?」

「危険なら駆除した方がいいのかな…」

あなたはいま、こんなモヤモヤをお持ちではないでしょうか?

こんにちは!

みんなのハチ駆除屋さんの日向と申します。

この記事では、ハチ駆除のプロの視点で「クマバチ」の生態や駆除方法を解説しますね。

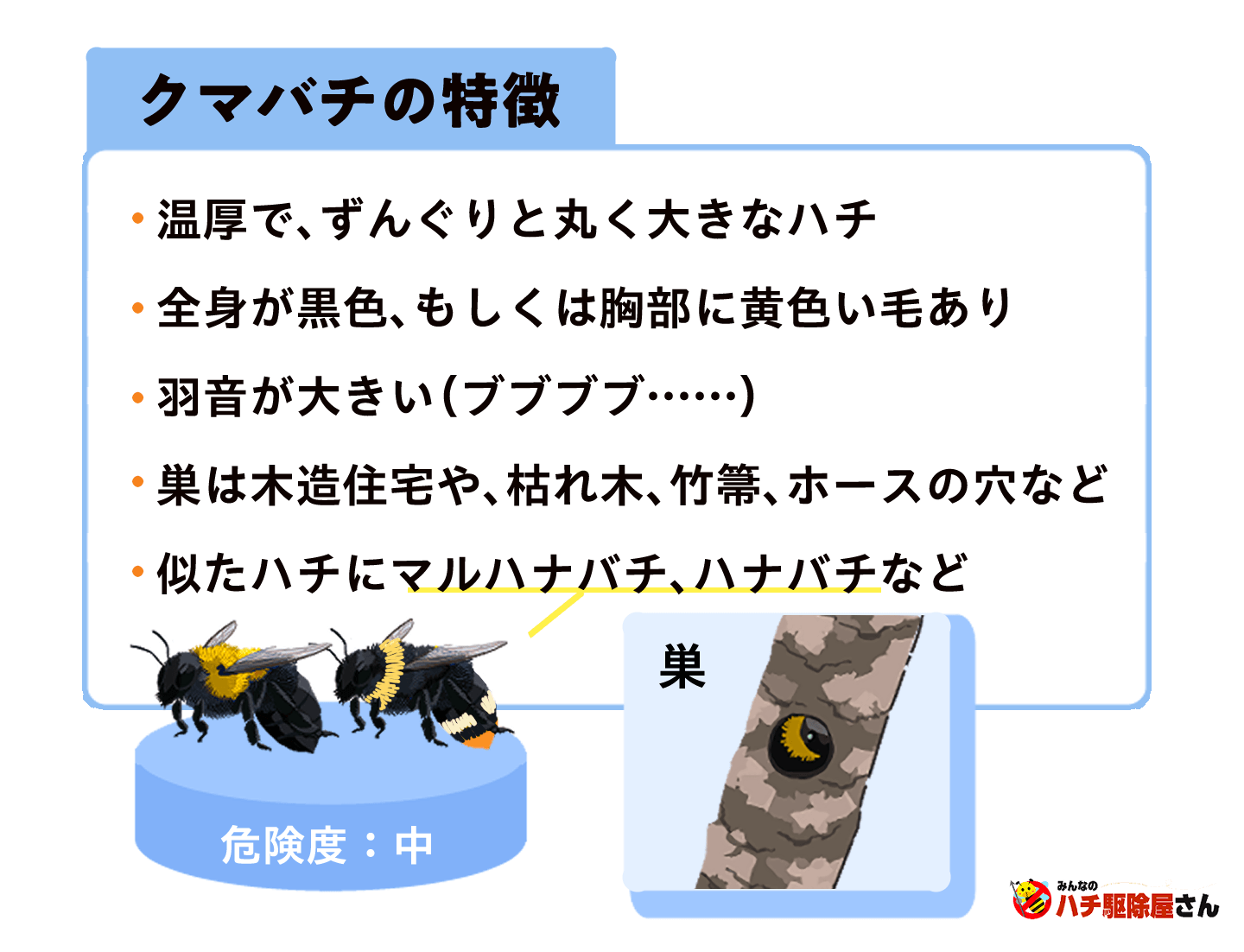

クマバチは温厚な性格で、スズメバチやアシナガバチに比べると危険性が低いです。

そのため、家の周りを飛び回っていて「怖い」と感じても、駆除すべきかどうか悩まれる方が多いんですね。

たしかに危険性は低いのですが、もし巣を作られてしまったら深刻な被害が出てしまうことも…。 次の3点をくわしく解説していくので、生態や起こりうる被害を踏まえた上でどう対処すればいいか考えてみましょう。

この記事が、あなたのクマバチに関するモヤモヤ解消に役立てば幸いです。

※クマバチに巣が作られている…という方は、みんなのハチ駆除屋さんにお気軽にご相談ください。

放置することで、建物の劣化や柱の腐敗、シロアリの侵入などのおそれがあります。

クマバチ駆除の料金・到着時間をサクッと知りたい方はWeb見積もりをどうぞ。

屋外で遭遇すると、いかにも「刺してきそう・刺されたら痛そう」な見た目と羽音のクマバチですが、実は温和な性格をしています。

まずは、そのようなクマバチの特徴・基本情報から解説していきます。

|

|

| 和名 | クマバチ

(英名 carpenter bee) |

|---|---|

| 分類 | ミツバチ科クマバチ亜科クマバチ属 |

| 学名 | Xylocopa |

| 分布 | 北海道〜九州 |

| 在来のクマバチ

(5種) |

キムネクマバチ(北海道から鹿児島に生息。もっとも多い)

オガサワラクマバチ(希少、天然記念物) アマミクマバチ(南西諸島で確認) オキナワクマバチ(南西諸島で確認) アカアシセジロクマバチ(南西諸島で確認) |

| 体長 | 約20mm〜30mm |

クマバチは体長2cmを超えるずんぐりとしたミツバチ科のハチで、胴体が太いためぱっと見でとても大きく見えます。

北海道から鹿児島にかけて生息し、私たちの身近で見かけることがもっとも多い「キムネクマバチ」は、胸の部分にもふもふとした鮮やかな黄色い毛が生えています。

クマバチは花の蜜や花粉を主なエサとしており、とくにフジの花を好みます。

フジの花はクマバチがこじ開けることで初めて花が開くため、クマバチは花粉の媒介者としても一役買っているんです。

春先の美しい藤棚は、クマバチのオスが縄張りをつくっていることがあるため注意しましょう。

花にとってハチとは、花粉を体につけて他の雄しべに花粉を運ぶ役割を担っていますが、クマバチに関してはその常識が当てはまりません。

クマバチの働き蜂は、花の蜜が出る器官(蜜腺)がある細長い管や、蜜を貯める距(きょ)と呼ばれる器官が飛び出た部分に穴を開け、そこから花の蜜をとります。 この行動を「盗蜜」といいます。 クマバチは体に花粉をつけず、器用に蜜だけを採取します。

クマバチが花に空けた穴は、ほかのハナバチやミツバチが再利用することもあります。

例外は、ブルーベリーやパッションフルーツ、ひまわりの花です。 大きなクマバチがこれらの花の蜜を採りにやってくると、ちょうどクマバチの背中の位置に花粉がつくような特徴的な雄しべと雌しべの形状をしています。 こうして他の小さなハチではなく、クマバチに受粉を手伝わせるのが、ブルーベリーやパッションフルーツの「共進化」の戦略かもしれません。 なお、パッションフルーツは、花によっては蜜がないものもあるため、受粉を手伝っても蜜が取れるとは限らない、クマバチ泣かせの花でもあります。

真っ黒で大きく、「ブーーン」と重低音の葉音を鳴らして飛び回るクマバチ。

その特徴から「とても怖いハチ」といった印象を受けるのも無理はありませんが、実はクマバチは極めて温厚な性格です。

クマバチって刺すの?刺さないの?といった疑問もたくさんいただきます。

近づいただけで刺してくることはめったにないので、突然クマバチが寄ってきても怖がる必要はありません。

もちろん、手で払ったり、掴んだりすると刺されてしまうのでご注意ください。

クマバチはオスとメスで見た目がやや異なります。

オスとメスを見分ける際は、顔全体が真っ黒か?それとも一部に黄色い毛が生えているか?に注目するといいでしょう。

| オス | メス |

|---|---|

|

|

|

|

クマバチの中で、毒針をもつのはメスのクマバチのみです。

オスバチは、繁殖期(春頃)になると、藤棚や花壇の周辺を飛び回り、縄張りを作ってメスが寄ってくるのを待つ習性があります。 花の蜜を吸うことがあっても、それはあくまで空腹を満たすためで、幼虫を育てるためではありません。 スズメバチやアシナガバチのホバリングは「威嚇」を表しますが、クマバチの場合はメスを待っているだけです。

オスのクマバチは針をもたないため、ホバリングしているクマバチに出会っても刺されることはありません!

この時期のオスのクマバチは、動くもの・接近するものすべてを追跡して「メスかどうか」を確認します。 そのためクマバチがしつこく寄ってくるようなこともありますが、怖がらずにそっとしておきましょう。

一方で、メスバチは先ほどお伝えしたとおり、温厚な性格で、あまり人を攻撃することはありません。 ただし、繁殖や巣作りを行う春〜秋の時期は、メスバチの警戒心が高まり、刺される可能性があるため、見つけてもむやみに刺激を与えずそっとしておいてください。

クマバチとその他の蜂の見分け方と、日本に生息する蜂の中でもとくに毒性・攻撃性が強いスズメバチ・アシナガバチ・ミツバチの違いを解説します。

| 種類 | 見た目 | 見分けるポイント |

|---|---|---|

| クマバチとよく似た蜂 | ||

| キムネクマバチ |  |

体長2cmから3cm。胸部に黄色のふわふわの毛が生えていて、全体的に細かい毛で覆われている。穏やかな蜂で、藤の花や畑の花の蜜を採集し、「ブーーン」と音を立ててホバリングする。毒性・攻撃性ともにそこまで強くない。木の筒に穴を空けて巣をつくる。 |

| タイワンタケクマバチ |  |

最近増えている、全身真っ黒で細かな毛が生えたクマバチ。毒性・攻撃性ともにそこまで強くない。竹材や竹箒、ホースに穴を空けて巣をつくるので、家に竹材がある人は注意。 |

| オオマルハナバチ |  |

体長1.8cmから2cm。ずんぐりした体で、黒色・黄色・白色のふわふわの毛に覆われている。花の蜜を吸い、花粉を媒介する。土や泥に穴を掘るか、閉鎖的な空間・空洞に丸い蜜壺をいくつもつくり、幼虫を育てる。画像はセイヨウオオマルハナバチ。 |

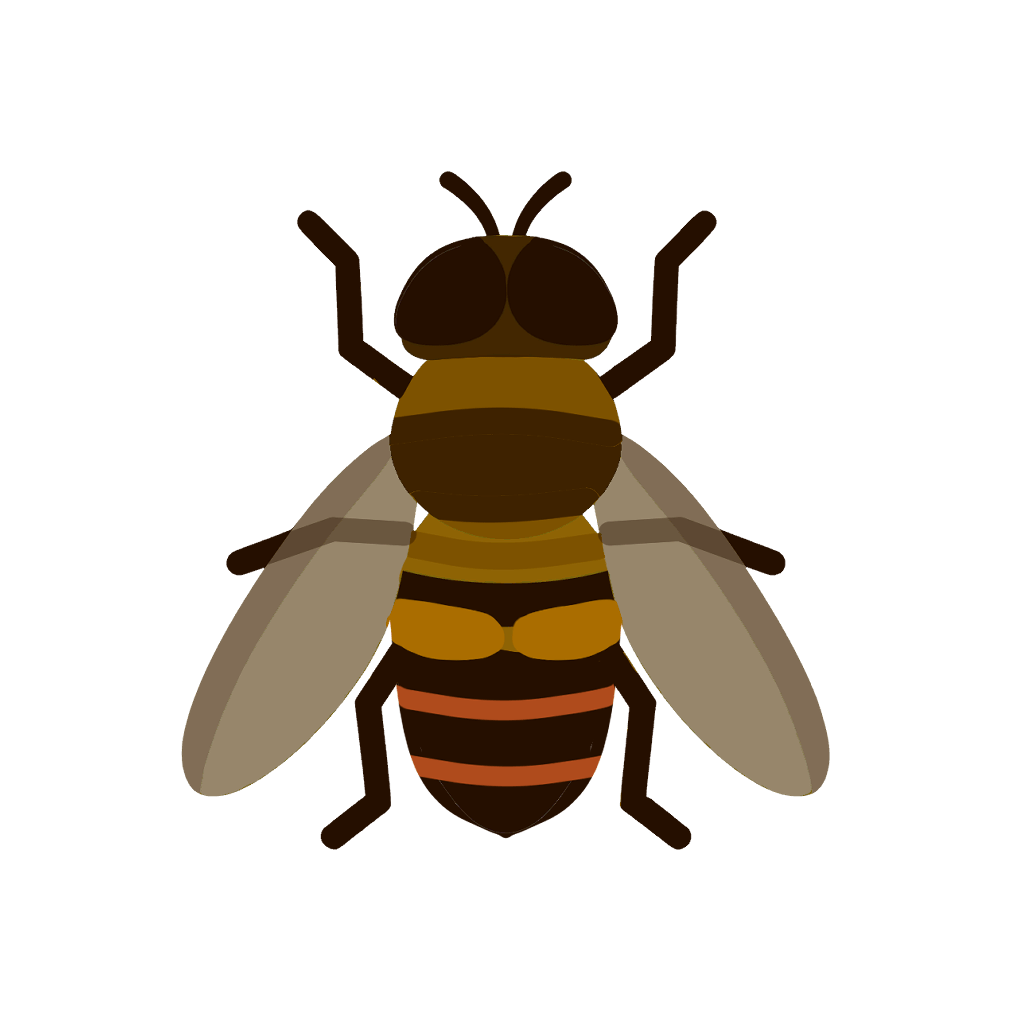

| ハナアブなど |  |

ハチに擬態しているアブの仲間。クロスズメバチと似た模様で、くびれがある種類も存在する。他の蜂よりも複眼が大きいことで見分けられる。黒地に白色もしくは黄色の縞模様が入っている。ハエの仲間で、人を刺さない。 |

| 日本でよく見かける、毒を持つ蜂 | ||

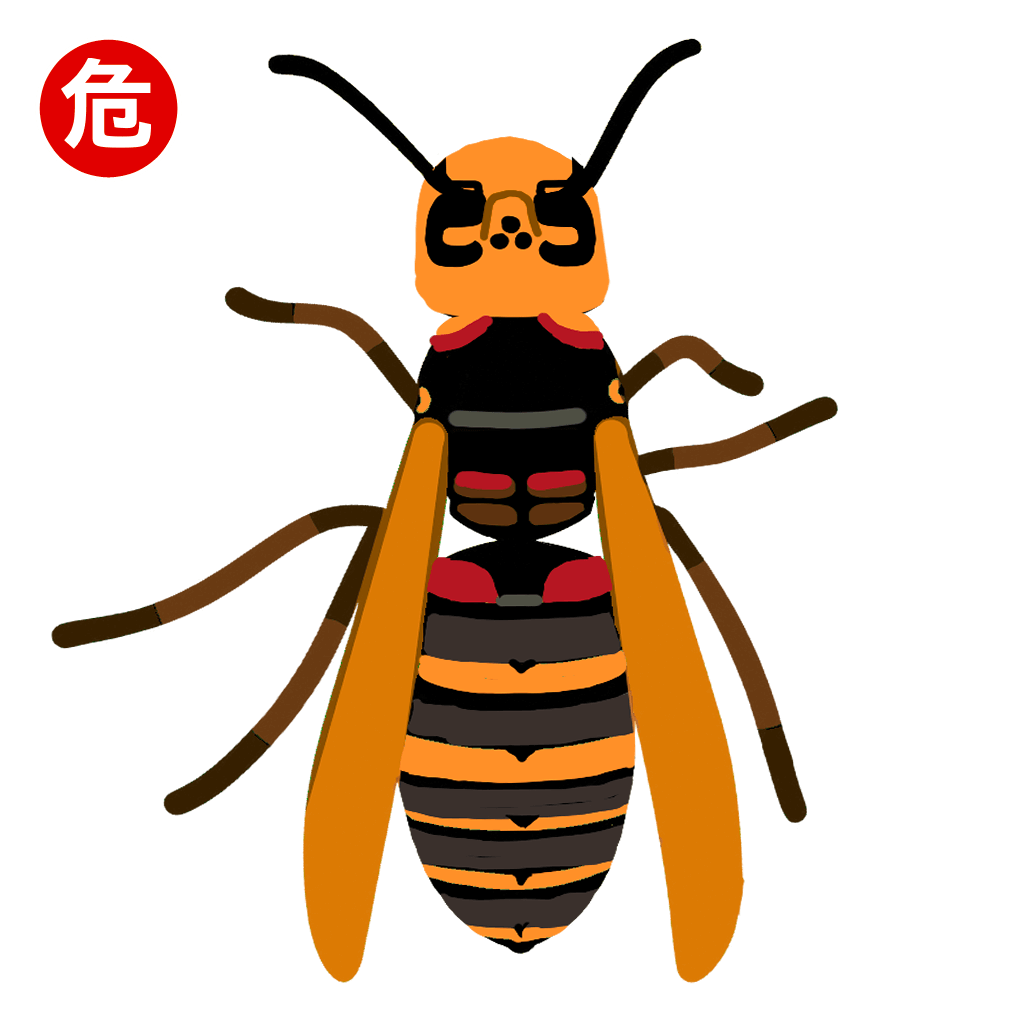

| オオスズメバチ 、キイロスズメバチ(毒性:強) |  |

体長2.5cm以上と明らかに大きい。全体的にオレンジ色や黄色みが強い。とても危険なので近づかないでください。脚が黄色ければキイロスズメバチ。 |

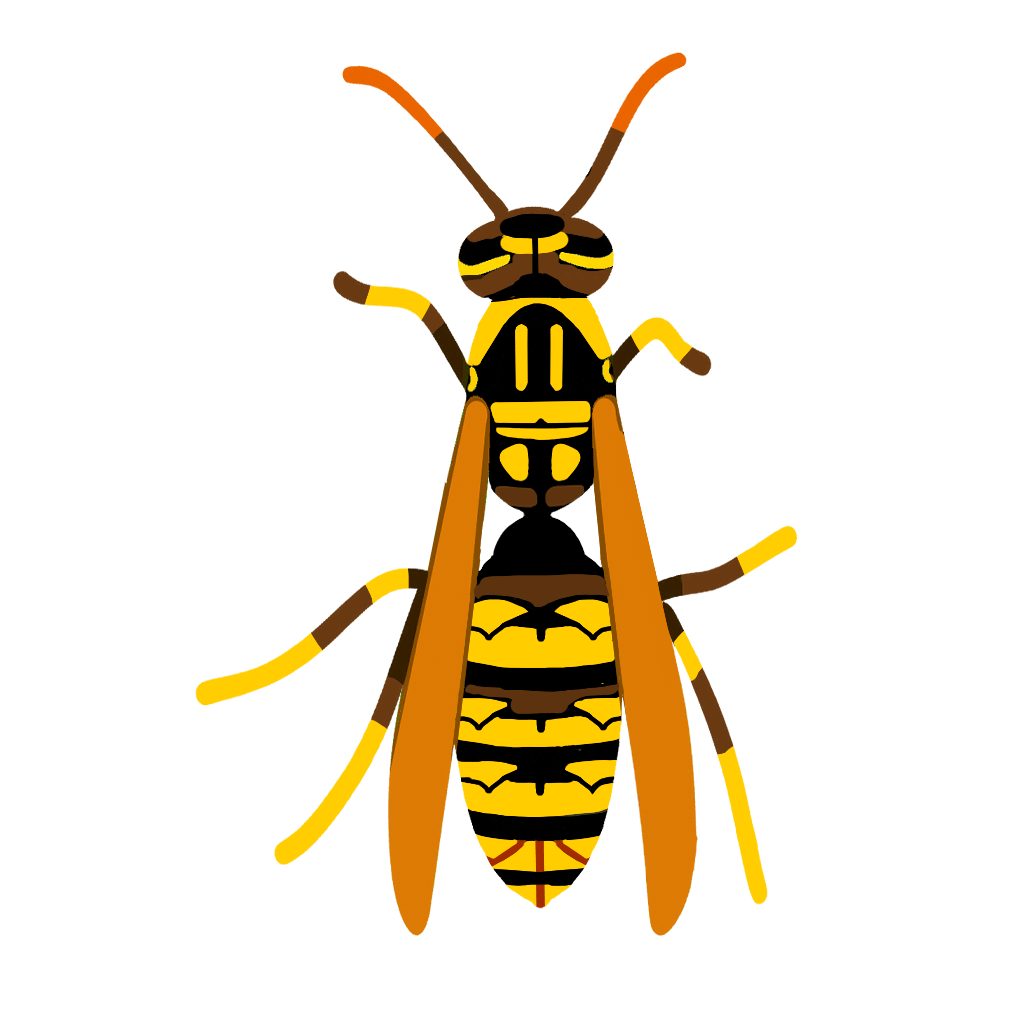

| キアシナガバチ、セグロアシナガバチ(毒性:やや強) |  |

体つきが細長くスマート。くびれがある。飛ぶときに後ろ脚をだらりと垂らす。スズメバチほどではないものの毒針で刺される危険あり。 |

| ミツバチ

(毒性:中) |

|

ずんぐりと丸っこく、全体が黄褐色のふわふわの毛で覆われている。花の蜜を集めていることが多い。秋冬にかけて働き蜂の数が増えること、巣の蜜だれに注意。 |

ご自宅の蜂の巣がスズメバチやアシナガバチの巣だった場合、速やかに駆除を検討しましょう。

日本にもともと生息するクマバチは、キムネクマバチをはじめとする5種類(他にアマミクマバチ、オキナワクマバチ、アカアシセジロクマバチ、オガサワラクマバチがいます)のみでした。

しかし、新たに加わった種が2種類います。

小笠原諸島の硫黄島に生息するハワイクマバチ(ほかの和名でイオウトウクマバチ、ソノーラクマバチ)と、2006年に愛知県と岐阜県で見つかったタイワンタケクマバチです。

タイワンタケクマバチは、もともと中国南部、インド、台湾に生息していた外来種でしたが、2006年に日本の愛知県と岐阜県で確認されて以来、急速に分布を拡大しています。

よく見かけるメスの働き蜂は、体長は2cmほどで、全身真っ黒で毛が生えていません。 翅は光が当たると虹色に見えます。

主に竹ぼうきに巣をつくることから、アジア大陸から輸入される竹材と一緒に日本に来たのではないかと考えられています。 竹ぼうきの柄や、ホースなど、固いものにも穴を開けて巣をつくる点が特徴です。

これまでに19府県で確認され、2025年時点では、愛知県・岐阜県・三重県・長野県・福井県・石川県・京都府など、本州中部にかけて定着したとされています。

(参考:タイワンタケクマバチ|2025/06/13神戸市)

在来のクマバチ同様、温厚な性格で、人を攻撃することは少ないですが、蜂がいると気付かず巣を刺激して刺された事例も確認されているため、注意しましょう。

▶タイワンタケクマバチのくわしい記事はこちら

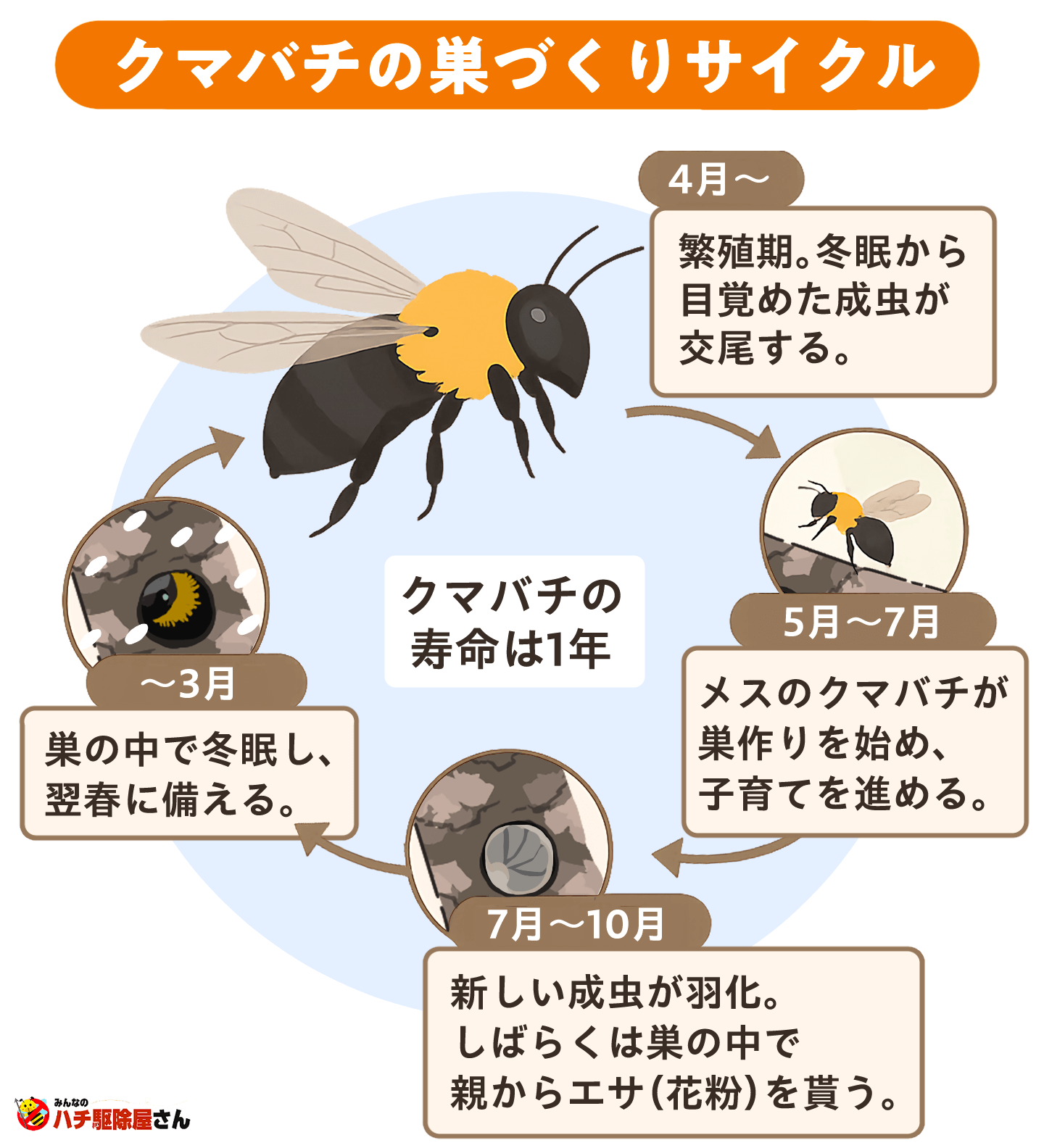

クマバチの寿命は約1年です。

| 4月〜 | 繁殖期。冬眠から目覚めた成虫が交尾する。 |

|---|---|

| 5月〜7月 | メスのクマバチが巣作りを始め、子育てを進める。 |

| 7月〜10月 | 新しい成虫が羽化。しばらくは巣の中で親からエサ(花粉)を貰う。 |

| 〜3月 | 巣の中で冬眠し、翌春に備える。 |

夏頃に生まれた新しい成虫は、巣から出ることなく冬眠します。

親のクマバチは死んでしまい、新しい成虫は翌年の春から秋まで活動します。

「ハチ」というと、女王蜂と働き蜂がいるイメージをお持ちの方が多いかもしれませんが、クマバチはそのような社会性をもつハチではありません。

基本的には単独行動で、巣の中で「親子」としての関わりがあるのみなんです。

1つのコロニーに在籍するクマバチの数は12匹から20匹と、ハチの中でも比較的小規模です。

ミツバチのように大量の働き蜂を抱える巨大集落にはなりません。

多くの場合、巨大なコロニーでは、子育てのために、働き蜂が看護役や警備役、食料運搬役やベビーシッター役などを役割分担しますが、クマバチは最初に大きな卵を産み、たっぷりと栄養を与えることに注力します。 クマバチの働き蜂は、臨機応変に多様な役割を兼任することが多いです。

(参考:『ビジュアル 世界一の昆虫』 著:リチャード・ジョーンズ)

「クマバチ」と「クマンバチ」は呼び方こそ異なるものの、同じハチを指します。

一部地域では「クマバチ」を表す方言として使用されていました。

ただし、地域によっては危険な「スズメバチ」のことを「クマバチ(クマンバチ)」と呼ぶこともあります。 ハチの中でもNo.1の毒を持つスズメバチとクマバチの危険性は段違いですので、ご注意くださいね。

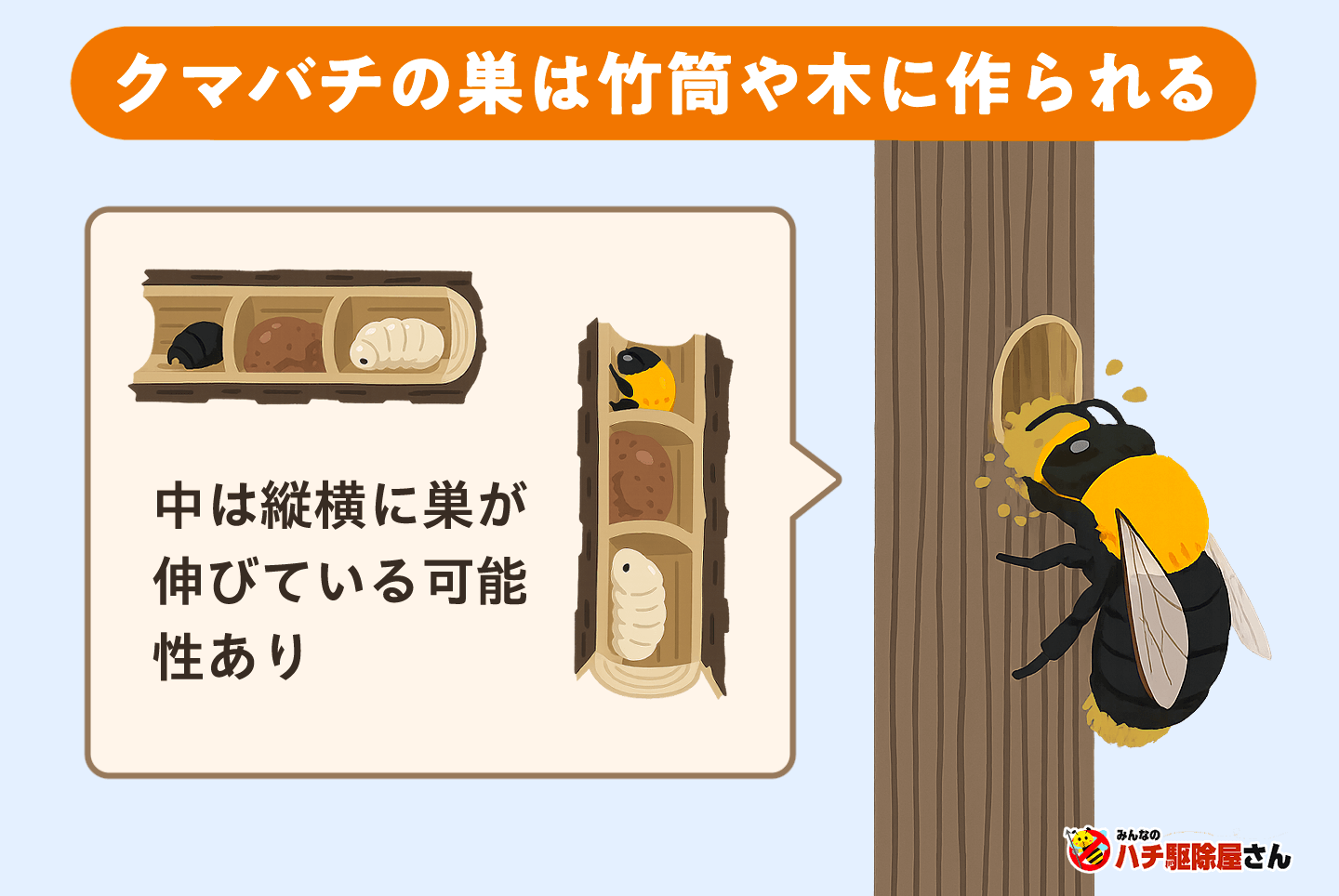

クマバチは、枯れた枝や木材、竹などに長い穴を掘って巣を作ります。

強いアゴでガリガリと木を削り、直径1.5cm、全長30〜40cmほどの通路に巣を作るのです。

その穴と通路はドリルで開けたように美しく、その下には細かい木屑が落ちています。

まるで大工さん仕事のようという視点から、クマバチは英語で「carpenter bee(カーペンタービー=大工バチ)」とも呼ばれています。

以下のような場所に1円玉サイズの穴が開いていたら、クマバチが巣を作っていると考えていいでしょう。

クマバチが好むのは、枯れ木や腐った木など柔らかい材質の木です。

山林にある枯れ木の他にも、木造住宅の柱や垂木、枕木など柔らかい材質の木があれば穴を空けて巣を作ってしまいます。

天然木材の場合はもちろん注意が必要ですが、合成木材でも巣作りされないとは言い切れないものです。

巣を作られていないか、定期的に確認することをおすすめします。

クマバチの巣作りの様子がよくわかる動画を見つけました。

どのように巣を作っていくのか、気になる方はぜひご覧ください。

クマバチは、初夏にメスが一匹で巣を作りはじめます。

柔らかい材質の木を見つけて巣を作りますが、既にできている巣を使い回すことも珍しくありません。 わざわざ新しく巣を作る必要がないため、クマバチにとっては既存の巣の方が使い勝手がいいのです。

クマバチの巣の中は坑道のようになっていて、穴を掘ったときの木屑を利用した壁で仕切られています。 つまり、一本の巣穴に、個室が並んでいる状態です。

母バチは、この個室一つひとつに卵を産んでいきます。

巣穴の個室が足りなかった場合は、既存の巣をさらに掘り進めることもあります。

それぞれの部屋には、クマバチが集めてきた花粉の団子が1つずつ収められており、幼虫が蛹になるまでに少しずつ食べて成長します。

巣穴(巣の入口)は坑道に対して直角になるように配置されていてます。

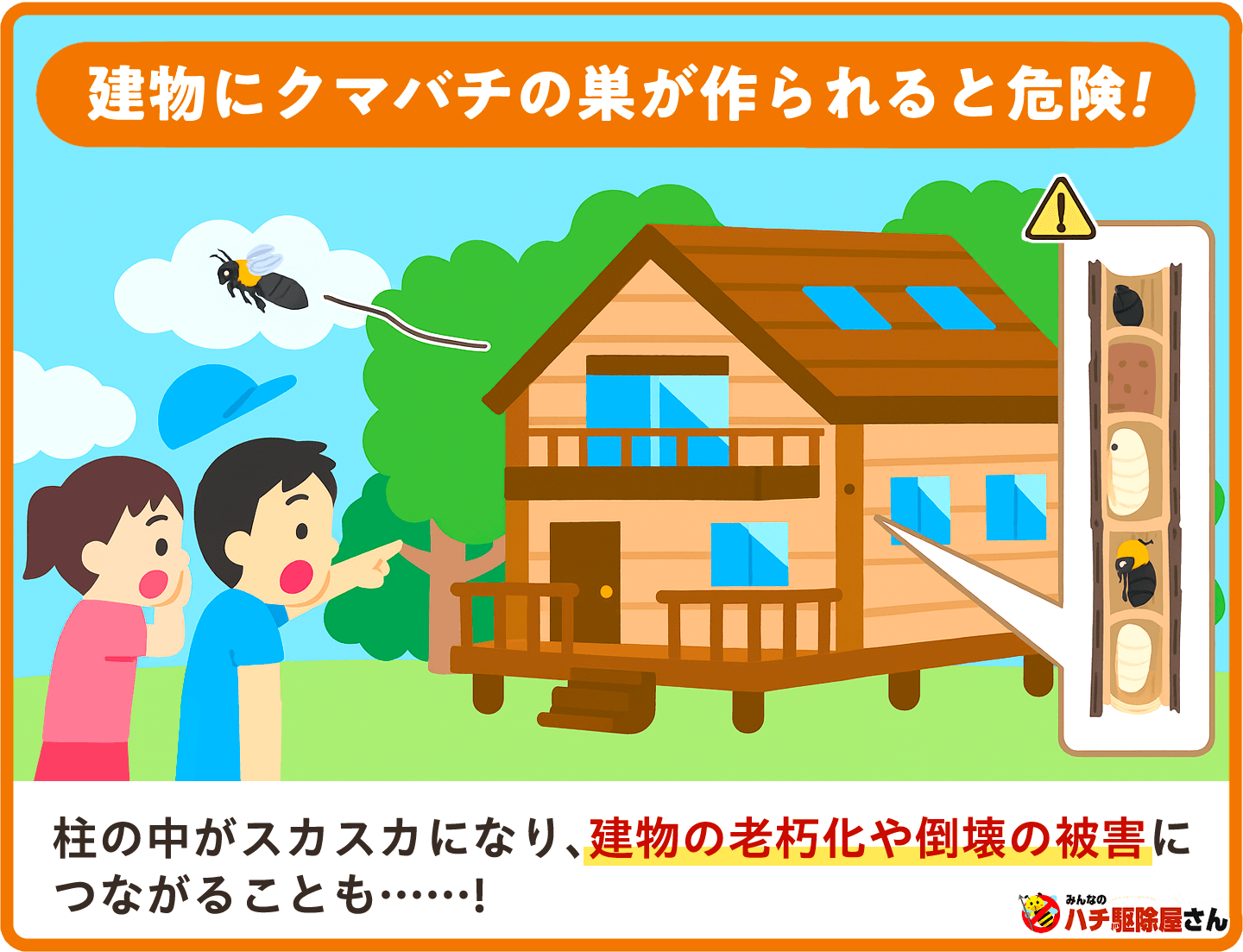

この筒が数年間巣として使われる場合、長い年月をかけて巣穴が深くなっていることも考えられます。 そうなると、たとえばお家を支える柱に巣を作られた場合は危険です。 大切な柱がどんどんスカスカになって、地震の際に強度が落ちてしまいます。

卵を生んだ母バチは、幼虫のための花粉や蜜を探しに外に出る以外は、巣の入口付近で外敵の侵入に備えて待機しています。 丸い頭で、巣穴に栓をしていることもあります。 目が合っても、襲ってくることは少ないですが、無防備につつくなど、刺激しないようにしましょう。

さて、ここまではクマバチの生態や被害をお伝えしました。

クマバチ自体の危険性はそこまで高くないものの、被害が拡大してからでは手遅れです…。

少しでも不安を感じるのであれば、駆除を行いましょう。

クマバチの駆除は一般の方でも可能です。

ただしクマバチの巣は縦に長いため、奥のクマバチを駆除しきれないこともしばしば…。

「クマバチが巣穴の入り口付近で木をガリガリ削っている」など巣穴がそこまで深くないことがわかっているのであれば、一般の方でも駆除できます。

一方で、巣の規模がわからない・クマバチ駆除が不安という方は、お気軽にみんなのハチ駆除屋さんにご相談くださいね。

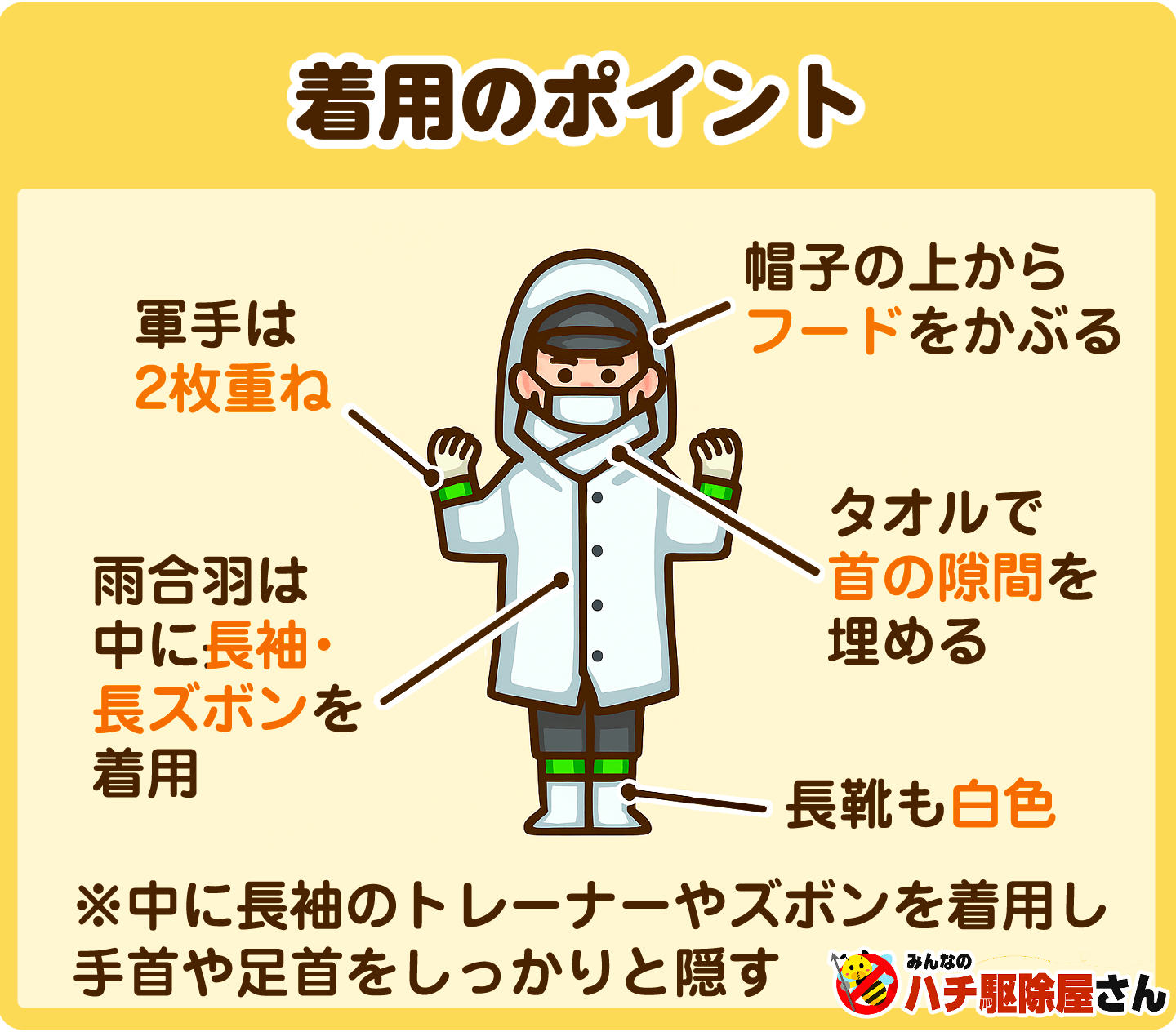

まずはクマバチ駆除の前に必要な道具を準備しましょう。

万が一の危険に備えて、体を守るための作業着を着用し、首元にタオルを巻いてくださいね。

また、殺虫剤は一般的な害虫駆除用のものでOK。

効果に不安がある方は、ハチ専用の殺虫剤を使用するのがおすすめです。

駆除に適した時間帯は、クマバチが巣で休んでいる夕方〜夜。

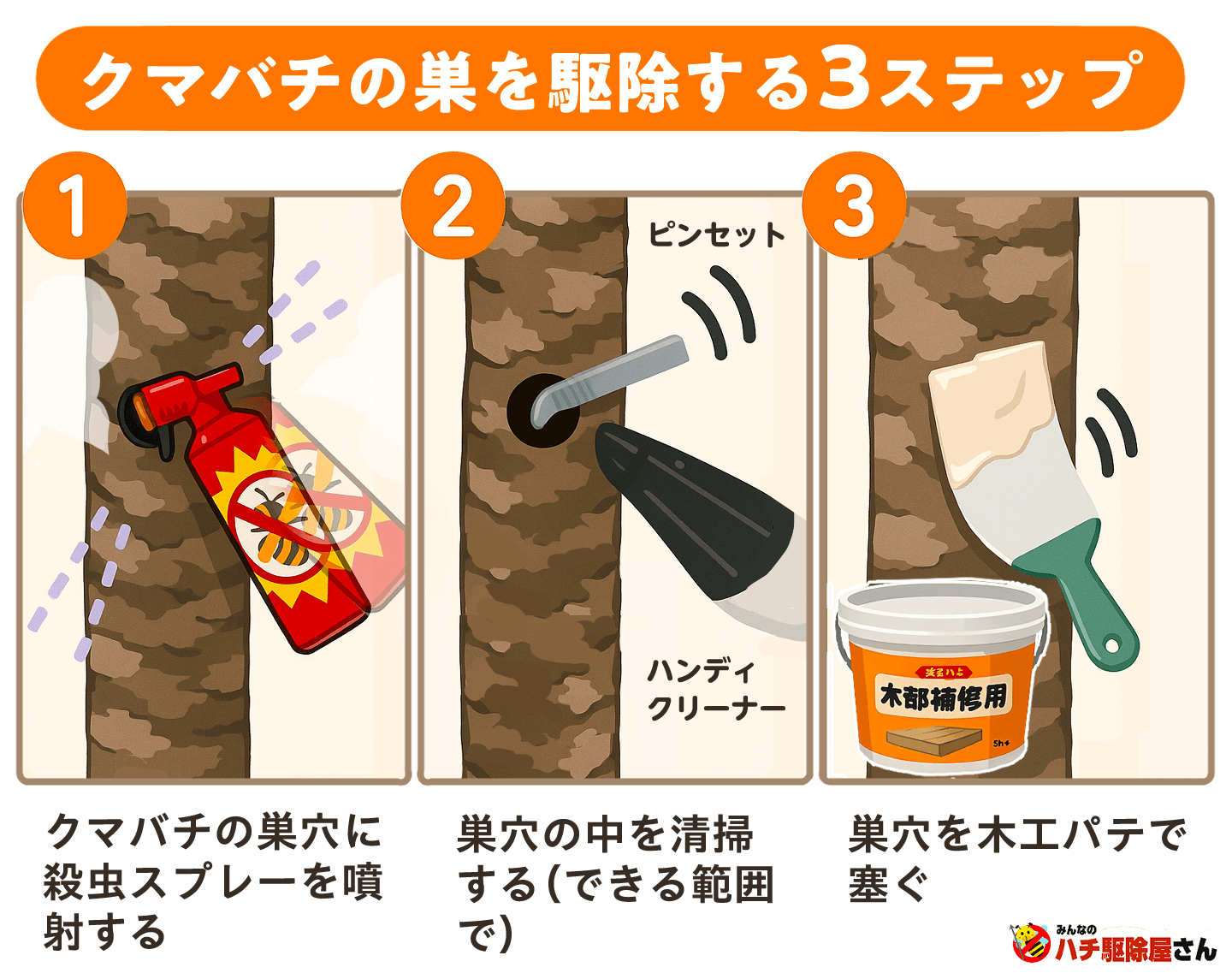

準備物を揃えたら、次の3ステップで駆除を行いましょう。

まず、クマバチの巣穴に殺虫スプレーを噴射しましょう。

次の流れで進めるとうまく行きやすいです。

クマバチの巣は、巣穴から横に伸びているのか上下に伸びているのか、外からはわかりにくいものです。

そのため、念のため上下左右に殺虫剤を噴射してください。

巣に近づいた時点でクマバチが飛び出してくることもあるため、いつでも殺虫剤を噴射できるよう準備しておくと安心です。

スプレーを噴射し、周りにクマバチが見えなくなったら駆除自体は完了です。

ただし、巣の中に幼虫や成虫の死骸が残っている場合は、

そのまま巣穴を塞いでしまうと、中で死骸が腐敗して木の劣化が進みます。

駆除を終える前に、巣の中に幼虫・成虫の死骸が残っていないか確認するようにしてくださいね。

もし死骸が残っていた場合は、ピンセット等で取り出しましょう。

車載等のハンディクリーナーをお持ちの場合は、ノズルを外して巣穴付近に近づけることも効果的です。

とはいえ、クマバチの巣は最長40cmにもなる長〜い巣。

覗いてみたところで巣の長さがどのくらいあるかもわからないですし、巣の奥まで殺虫剤が届かない・奥の死骸を取り除けないなんてこともしばしばです…。

もし「自分では対処できなそうだ」と感じたら、清掃まで担当してくれるプロのハチ駆除業者に駆除をお任せすることも検討してみましょう。

穴が空いた木の劣化を防ぐため、また、翌年別のクマバチや害虫が使わなくなった巣に入り込むことを防ぐために、パテで巣穴を塞いでおきましょう。

最後に、ハチの死骸やゴミを可燃ごみの袋に入れて処分すれば、駆除は完了です。

お疲れさまでした!

お伝えしたのは、女王蜂1匹のみの「初期のクマバチの巣」の対処法となります! すでに何匹もの働き蜂が巣の中にいる・大切な木材に巣を作られてしまった場合は、木材を割って中身を確認したのち、木材の処分・交換が必要です。 このような大掛かりな蜂の巣駆除は、みんなのハチ駆除屋さんにお気軽にご相談ください。

「怖すぎて巣に近づけない」

「自分で駆除するのが面倒くさい…」

「殺虫剤は噴射したけど、巣の中に死骸が残っている気がする」

自分で対処するのが難しいと感じたら、ハチ駆除の専門業者にすべてお任せすることをおすすめします。

穏やかな性格とはいえ、クマバチは毒を持つハチ。

さらに中の死骸を引っ張り出す必要があるなど、安全に・完璧に駆除するのは難しいものです。

「せっかく準備したけれど、駆除しきれなかった」「駆除しようとしたら刺されてしまった」なんてことを防ぐには、専門知識や数多くの経験をもつプロに依頼するのが賢明ですね。

みんなのハチ駆除屋さんでもクマバチの駆除を受け付けています。

あなたやご家族が刺されてしまう前に、また被害が深刻になる前にみんなのハチ駆除屋さんにお気軽にご相談くださいね。

ハチ駆除のプロがすぐに駆けつけ、状態をよく確認した上で対処いたします!

クマバチ駆除の料金・到着時間をサクッと知りたい方はWeb見積もりをどうぞ。

基本的には温厚な性格のクマバチですが、私たち人間に被害をもたらすこともあります。

もし駆除すべきかどうか悩んでいる場合は、ここでお伝えする被害内容を踏まえた上で考えてみてくださいね。

クマバチは温厚な性格で、自分から攻撃してくることはありません。

ただし先ほどもお伝えした通り、こちらから刺激を与えてしまった場合は針で攻撃してきます。

スズメバチに比べると重症化のリスクは少ないものの、クマバチも毒をもつハチです。

一度ハチに刺されたことがある方はとくに、こちらから刺激しないよう注意してください。

またクマバチの針は太く、刺された時の痛みは激しいです。

あなた自身はもちろんのこと、お子さんやペットが無意識にクマバチを刺激し、太い針で刺されてしまったら…と考えるとヒヤヒヤしてしまいますよね。

近くに巣が作られているなら、自然と刺されるリスクも高くなってしまうものです。

刺されるのが心配な方は、駆除を検討してみてもいいかもしれません。

クマバチがあなたのお家の柱などに巣を作ってしまった場合、巣作りが進むにつれて建物の強度がどんどん低下します。

最悪の場合は建物の倒壊に繋がるおそれがあるため、すでに巣がある場合はなるべく早めに駆除するのがおすすめです。

また、雨が当たる場所は腐敗が進みやすく、木の劣化が早まります。

放っておくとシロアリが侵入するきっかけになるなど、二次的な被害も拡大してしまうんです。

1本の木に複数のクマバチが巣を作ることも珍しくありません。

家の柱が穴だらけになり、スカスカの状態にされてしまう前に、クマバチを寄せ付けないための対策や駆除を行う必要があります。

「巣は作られていない」

「クマバチが家の近くでウロウロしているのを見かけた」

このように、実害がないのであれば無理に駆除する必要はありません。

ただし今後巣を作られる可能性は十分に考えられますし、あまりにも多くのクマバチが飛んでいるようだとうっかり刺激してしまうことも考えられます。

クマバチを寄せ付けないよう以下の対策を行っておきましょう。

ハチは、殺虫剤の成分やツンとしたニオイのする木酢液などを嫌がります。

クマバチを寄せ付けないためには、お家の軒下やウッドデッキに、巣作り予防や忌避効果のある殺虫剤・木酢液を撒き、ハチの嫌がる環境を作っておくのが有効です。

ガーデニングや畑のハチ対策をしたい方は、天然成分のハッカ油を、無水エタノールと精製水で希釈してスプレーをつくり、巣がつくられそうな場所に撒いておくことも効果が期待できます。

また、木材があることでクマバチが巣作りしやすい環境を提供している可能性があります。

不要なものはなるべく早く処分する、また今後使う予定のものはカバーをかけておくなどして巣を作られないよう対処しておきましょう。

ちなみに、クマバチはフジの花の他にもツツジやウツギ、キリの花を好みます。

このようなお花を育てている方は、プランターの位置をなるべく人通りの少ない場所に移動するのがおすすめです。

クマバチの天敵は、他のハチ同様、他の種類のハチの幼虫や蛹を捕食するスズメバチや鳥類、コウモリなどですが、それ以外にも、クマバチに寄生する昆虫「ヒラズゲンセイ」が存在します。

ヒラズゲンセイは、体の表面から毒を出すことから、素手で捕まえたり、強く触るとかぶれてしまいます。

ヒラズゲンセイの見た目は、クワガタにそっくりで、大きな牙を持ち、体の色はオレンジ色をしています。

ヒラズゲンセイの幼虫は、クマバチに寄生しようと巣に近づきます。 ヒラズゲンセイの接近を察知したクマバチは、巣の入口をお尻で塞ぐといった行動が確認されています。

ヒラズゲンセイはとても希少な昆虫で、1936年に高知県で発見されて以来、主に四国や九州、近畿地方で確認されています。

(参考:『生物ミステリー 蜂の奇妙な生物学』 著:光畑雅宏)

最後までお読みいただきありがとうございます!

クマバチの生態や危険性について、モヤモヤは解消されたでしょうか。

この記事では、クマバチについて次の3つのことを解説してきました。

クマバチは、飛び回っている分にはほとんど害のないハチです。

あまりにも怖がる必要はありませんよ。

しかしお家に巣が作られているなら話は別。

巣穴によって建物を支える木がスカスカになってしまうため、早めの駆除を検討しましょう。

みんなのハチ駆除屋さんでも、クマバチの駆除を行っています。

365日、7時から22時までお電話を受け付けていますので、不安な方はお気軽にご相談くださいね。

蜂の巣駆除の料金・到着時間はこちらのページにくわしく記載しております。

ここまでは、みんなのハチ駆除屋さんの日向が解説いたしました。

クマバチに関するお悩みが、どうか解決されることを願っております。

この記事を監修したハチ退治の専門家

日向 準(ひむかい じゅん)

クマバチはスズメバチやアシナガバチに比べると、刺されたことによる重症化のリスクが少ないです。

しかし建物への被害の面では、ハチの中でもトップクラスに危険。

実害が出ているようなら駆除しましょう。

こちらの記事もオススメです!>> すべての記事を見る

ハチ対策の知識>> すべての記事を見る